Я твой бессменный арестант - [22]

Светлое будущее сияло всем. Только не сверни с праведной дорожки, будь безгранично и неколебимо предан правому делу. А кто не с ними, тот против, тот враг, лягавый мент. Сомнения в правильности таких воззрений или иные представления о жизни законного статуса не имели и никогда вслух не высказывались.

У Николы и его приятелей желание и готовность пойти на настоящее дело били через край, но по причине всеобщей нищеты высмотреть что-либо подходящее не удавалось. Пока до грабежа не дошло, любые мизерные кражи смаковались и обсасывались с не меньшим вдохновением, чем бандитские налеты мокрушников на нэпманские золотые россыпи, припрятанные в тайниках старых питерских квартир. В воображаемые роли входили как в настоящие и тогда искренне, развязно орали «Гоп со Смыком».

Горланили не только блатную похабщину, но и немыслимое на воле:

— Союз нерушимый, голодный и вшивый …

В отличие от мира взрослых, в наших общениях не было официально недозволенных тем, запретных границ. Вспоминались не только наши колонии и спецшколы, но и немецкие концлагеря и приюты. Сравнивали, где лучше баланда, откуда проще бежать. Хвастались, кто больше сменил фамилий и имен. Рекордсменом был Никола Большой; божился, что записан под тринадцатой фамилией, а настоящую оставил в колонии имени Горького еще до войны.

— Есть такой писатель, Макаренко, — как-то изрек Никола. — Он, халява, такого набрехал про колонию Горького! Будто там все паханы в ментов превращаются! Херня это, гадом буду! Глухая тюряга, как все прочие. Врут книги!

Зима выбелила заоконный мир. Мертвящий покой распростерся над заснеженным полем за рекой. Загудели ветрами ночки. Ночной дежурной числилась все та же кастелянша тетя Дуня. Наверх она поднималась редко, предпочитая покой теплой кухни и поскрип мягкого канцелярского дивана.

В спальнях мы оставались совсем одни, как потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове. И наступала разрядка после полуподнадзорного дневного томления. Каждый мог вытворять здесь все, что взбредет в голову.

Мой страх перед ночным шабашем с его непременной долей оскорблений и разгулом лунатизма понемногу притуплялся, теряя свою первоначальную остроту: заденут, толкнут, — не убьют, перетерплю. Правда, шалел я от неусыпного бдения, но попытки противостоять издевательствам над братом мне удавались, и это вселяло некоторую уверенность.

Ночами не только развлекались, но и шарили по всем закуткам дома от каморки со швабрами под лестницей до чердака. Тащили любой хлам в надежде сбыть на толчке и разжиться съестным. Одно время потрошили темный чулан с домашней одеждой, изымая все, что поприличнее. С уменьшением запасов лежалое барахлишко перетряхивалось вновь и вновь с переоценкой его значимости; при каждом шмоне как бы снимался новый слой убогой добычи. Настала ночь, когда Горбатый вернулся из кладовой с пустыми руками.

— Ну? — спросил Никола.

— Гну! Безнадега! Все выудили, гадом буду!

— До низу-то докопался?

— Вали, пошуруй сам! Ни фига не осталось. Мешок Царя вообще пуст.

— А мой? — с робкой надеждой спросил я.

— Ты что, рыжий?

Не впервой я спрашивал о своих шмотках, это не возбранялось. Наоборот, похитители бравировали осведомленностью, а особо дотошные так часто проникали в кладовку, так тщательно изучили ее, что после очередного набега хвастливо перечисляли оставшиеся и исчезнувшие монатки. После таких откровений меня охватывало беспокойство: в чем уеду из ДПР? Обнаружат, что одежды нет, и оставят здесь навсегда.

— Не трухайте, — снисходительно утешал нас Горбатый. — Без порток отсюда не увозят. Не дотункали. А в детдоме казенное выдадут.

— Кто дошку Жиденка стибнул? — спросил Никола, обращаясь к сборищу у печки. — Сбагрил, ханыга, и тихарит, думает не дознаемся.

— Дунька стибздила, — предположил Горбатый. — Тоже не дура, будь спок!

— Хранительница! Мешки худеют, она не трубит.

— Шмонает на равных. Тертая перетырщица!

— Один нищий другого нищего портянку с****ил!

— Хрен с ней, айда кемарить. Маруха ждет.

Пришельцы, как всегда, жуликовато приторно заухмылялись и потянулись за вожаком.

Николина Маруха пригрелась в углу женской спальни с самого начала, когда приемник только организовывался. Она и в немецком концлагере была уборщицей, и у нас пристроилась посудомойкой. Это была бесформенная волоокая клуша лет тридцати со свалявшимися патлами неопрятных волос и низко болтающимися грудями под мешковатым балахоном. Помогая на кухне, она часто и подозрительно подолгу запиралась там с Жирпромом. Никола грозился пришить и повара, и Маруху перед побегом из ДПР.

Маруха и тетя Дуня давно прижились в ДПР, стали его неотъемлемой частью. Упрямо мазалась к приемнику и Маня-дурочка. Ходил слушок, что ее собираются поселить в женской спальне, — очень подходила она малышам. Когда дозволяло начальство, она возилась с ними с утра до ночи: укладывала спать, умывала, читала и рисовала смешных сказочных персонажей.

Маня владела Божьим Даром: короткий взгляд, несколько точных росчерков карандаша, — и с листа бумаги таращится физиономия, необыкновенно смахивающая на оригинал то формой черепа, то очертаниями губ или ушей. Схватывала Маня самую суть.

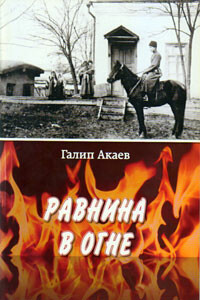

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Пролетариат России, под руководством большевистской партии, во главе с ее гениальным вождем великим Лениным в октябре 1917 года совершил героический подвиг, освободив от эксплуатации и гнета капитала весь многонациональный народ нашей Родины. Взоры трудящихся устремляются к героической эпопее Октябрьской революции, к славным делам ее участников.Наряду с документами, ценным историческим материалом являются воспоминания старых большевиков. Они раскрывают конкретные, очень важные детали прошлого, наполняют нашу историческую литературу горячим дыханием эпохи, духом живой жизни, способствуют более обстоятельному и глубокому изучению героической борьбы Коммунистической партии за интересы народа.В настоящий сборник вошли воспоминания активных участников Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.