Я прошу тебя возвратиться - [8]

Он улыбнулся:

- Усы подводят, лет десять набавляют, не меньше.

Но мне это нужно для солидности. А свои края должен знать. Профессия такая.

- Понятно, - сказал я. - Вы журналист.

- Я социолог, - сказал Евсеич, - на производстве, понимаете? - Я понятливо кивнул, но Евсеича это почему-то не устроило. - Ну вот скажите, кто виноват в том, что вы не открываете дверь?

- Я, разумеется, - простодушно говорю.

- Нет, я. Ведь это я пе постучал к вам.

А вот теперь я не все понимал.

- Ну, как в нашем деле, - говорит Евсеич. - Так повелось, рабочего человека считали кондовым, груоым.

А ведь он стал другим. Он стал тонким, понимаете. Раньше говорили, работяга без мата что документ без печати.

А теперь сами рабочие пишут жалобы: пе хотим больше слышать брань на заводе. Или такую картину взять. Мастер, фигура, да? Но одному он по душе, другому поперек горла. Почему? Что там за климат он установил в бригаде? Вот я и составляю анкеты, вопросники, словом, занимаюсь тонкостями. С ним мучаюсь. - И, обернувшись назад, Евсеич добавил: - Ты уже собрался?

Его товарищ, парепь в белом свитере, уже собрался и с портфелем в руке стоял за нашими спинами, глядя в окно, ставшее теперь белесым от нахлынувших облаков пз дыма и пара, низко висевших над землей. Сквозь них проступали громады доменных печей, черные силуэты мартеновских труб.

- Может, во сне что придумал? - надевая пальто, торопливо спросил Евсеич паренька, продолжая какой-то их вчерашний разговор.

- Так, так, придумал, - слышался ответ, - пока будем делать, как решили.

- Ну гляди, с тебя спрос, ты директор завода.

Вот тебе и парень...

Поезд, вздрогнув, сбавляет скорость. Мелькнул разъезд. Перед нами возникли размытые туманом частые огни. Чувствовалось приближение большого города.

- Наш Коммунарск, - сказал мне на прощанье социолог. - Про него знают в Индии, Венгрии, Болгарии.

Приезжайте, и вы узнаете.

Подмигнул и вслед за директором подался к выходу.

Если бы мне дали анкету, где спрашивалось мое мнение о нем, я бы написал: "Пришелся по душе".

Теперь я в купе один. И вроде поубавилось уюта. Этот уют, оказывается, был создан вовсе не чистым убранством полок, а брошенными на них портфелями, наспех придуманным ужином, простыми словами моих попутчиков.

И снова вагон швыряет из стороны в сторону, и остаются позади узловые станции нашей жизни, и снова я возвращаюсь в твое прошлое. "Feci guod potui, feciant meHora potentas", - выстукивают от перегона к перегону торопливые колеса. И спрашивают: кто может сделать больше? Спрашивают их, сошедших в Коммунарске.

И спрашивают меня. Ваня Федоров, двадцатидвухлетний лейтенант, поднимавший в атаку свой взвод! Это и он спрашивает меня сегодня. И спрашивает Пронников.

Спрашивает даже тем, что разуверился, ослабел. Спрашивает Анна.

Но странно: помню, мы идем с ней по Крещатику, и Анна как ни в чем не бывало с любопытством разглядывает витрины, улыбается манекенам, застывшим в неоновом свете: "Привет, подруги".

- Вы всегда такая?

Анна замедлила шаг:

- Пусть слезу пускают те, кто хорошо устроен, кому делать нечего, таких легко сшибают с ног невзгоды. А я дочь обыкновенного солдата.

- Бросьте, - я продолжал злиться, - ваш отец - солдат необыкновенный. Кандидат военных наук, преподаватель высшего училища, полковник...

- Секунду, - тонко пропела Анна, когда мы оказались напротив оперной студии. - Мой папа не был таким знаменитым, когда я родилась. А родилась я знаете в каких комфортабельных условиях? От гарнизона до города была дорога, по которой могли пройти только танки.

Когда маму отправляли в роддом, была такая распутица, даже танк застрял. А я человек нетерпеливый, решила не ждать. И родилась в танке, понятно? Словом, из своих двадцати пяти лет немалый кусочек я отдала глуши, роскошно пожила среди медведей. - Энергичным поворотом головы она откинула волосы со лба. - Теперь мой словарный запас в сорок слов истощился, и вы можете высказаться.

- Что с папой будем делать, Анна? - говорю я уже примирительно.

- Да будет вам известно, доктор, что я оббила пороги домов всех киевских светил. И все разводили руками. По-моему, люди не любят больных и слабых. А ваша профессиональная осторожность?! Она массивное старых корпусов госпиталя. Пока я пыталась их пробить, преотлично изучила сюда дорогу, вымощенную из таких словечек, как "завтра", "посмотрим"... Но я счастлива, что на этой дороге встретила вас.

- Анна!

- Да, да, Анна. Три "н" не забудьте. - "Издевается". Достает из сумки платочек: - Зимы такие слякотные. Надоело, - Анна остановилась: - Обратили внимание на макет танка? Ну, который на серванте у нас дома? Видели колесики, гусеницы?.. Как всамделишный.

Это папа сделал в мою честь, тогда, к моему появлению на свет. Сделал своими руками.

Я перехватываю взгляд девушки, вижу ее колючие глаза, высвеченные вечерним неоновым светом: они плачут. Глаза Анны. Представляешь, отец?

- Мое почтение! Так это не ты, Анна спрашивала тебя, "что будем делать?". Она взывала к надежде. С этой надеждой в ее сознании слилось имя ее отца. Насколько я понял, у нее больше никого?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

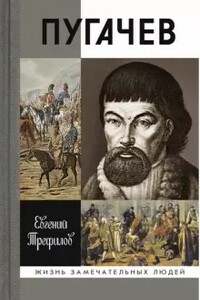

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.