Вяленая вобла - [3]

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: мы-ста, да вы-ста… повергнуть наши умные мысли к стопам! Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: моя речь еще впереди. И действительно, раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: мало! другой перекрикивает: много! а третий прямо бунт объявляет: едем, братцы, прямо-так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон. — Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились! [6]

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание…

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: проверь самого себя! А ежели у кого совесть вместе с прочей требухой из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог…

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал…

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь…

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы в случае надобности и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что эта задача мучительная. А между тем сколько во имя ее погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав…

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и вместо ответа видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет? ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радёхоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

М.Е.Салтыкова-Щедрина заслуженно относят к писателям-сатирикам мировой величины. Но при этом зачастую его произведения толкуют лишь как сатиру на государственное устройство и порядки самодержавной России.В этой книге сделана попытка представить читателям другого Салтыкова – мастера, наделенного редчайшим художественным даром, даром видеть комическую подоснову жизни. Видеть, в противоположность классическому гоголевскому пожеланию, сквозь видимые миру слезы невидимый миру смех.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эту книгу, как известно, проходят в средней школе (именно «проходят»), и совершенно напрасно. Её нужно читать будучи взрослым, иначе многое в ней покажется неинтересным или непонятным. Прочитайте, не пожалеете. Это — наша история, написанная неравнодушным к России человеком. Современники называли её «пасквилем на историю государства Российского», и в чём-то были правы — написана она зло и безжалостно. В сущности, книга эта актуальна и по сей день…

АН СССР, Серия "Литературные памятники"Наиболее полное издание "сказочного" цикла М.Е. Салтыкова-Щедрина.Подготовка издания, критические статьи и примечания: В.Н. Баскаков, А.С. Бушмин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В седьмой том вошли произведения под общим названием: "Признаки времени", "Письма о провинции", "Для детей", "Сатира из "Искры"", "Итоги".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.

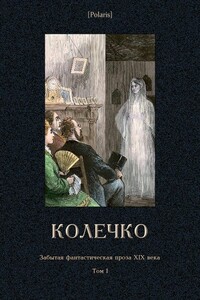

В сборник вошли впервые переиздающиеся произведения первой половины XIX века — фантастические повести Ф. Ф. Корфа (1801–1853) «Отрывок из жизнеописания Хомкина» и В. А. Ушакова (1789–1838) «Густав Гацфельд», а также рассказ безвестного «Петра Ф-ъ» «Колечко». Помимо идеи вмешательства потусторонних и инфернальных сил в жизнь человека, все они объединены темой карточной игры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

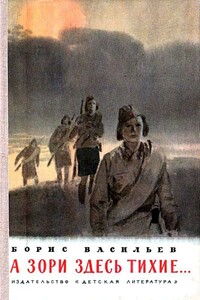

Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.