Враг - [9]

Тогда губы ее дрогнули, воздух тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам.

— Кто вы? О чем вы просите? — невольно сорвалось с моих губ, — и в тот же момент она пропала, растаяла в воздухе… А живая Олыуся расхохоталась.

— Я решительно ни о чем не прошу вас, граф! Что с вами! О ком вы замечтались? Вы бредите наяву…

Я промолчал о своей галлюцинации. Ольгуся суеверна. А видеть чей-либо двойник — есть поверье — нехорошо: к смерти — тому, кого видят. А что… если не галлюцинация? Если…

Прав Паклевецкий, тысячу раз прав: надо вытрясти из головы фантастический вздор! Черт знает, что лезет в мысли… И становлюсь суеверен, как деревенская баба!

9 июня

Вчерашнее видение не дает мне покоя.

Возвратясь от Лапоциньских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные ручки… Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор нагревается в моих горячих руках… Не надо иллюзий! не поддамся новой галлюцинации!.. Призову на помощь весь свой скептицизм, буду анализировать трезво, холодно и спокойно…

Но анализ-то получается неутешительный!

Что я видел?

Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы, — тот самый призрак, что описал, под шифром, прадед Никита Афанасьевич. Что же? Внушил он мне эту галлюцинацию — из-за гроба, шестьдесят один год спустя после смерти, своею мистическою болтовнёю? Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама — у Гогенцоллернов? и — за неимением другого богатства — оно именно и перешло мне в наследство? Так или иначе, но мы сошлись с прадедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке.

Допустим невозможное, т. е. призрак. Если призрак, то — чей? Он — двойник Ольгуси. Закрыстьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Ольгуся — живое воплощение Зоей Здановки. Прадед говорит что-то о la vie interrompue cruellement [7].

Смерть Зоей Здановки была насильственная. La prison de marbre [8]… не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженные, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на руки Ольгуси…

Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зост Здановки и обломки ее знаменитой статуи — той самой таинственной статуи, что, если верить бредням хлопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы?

Бредни? Бредни? Однако я не знал, по крайней мере не помнил, об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку — как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила.

Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розовый мрамор, так необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке…

Эти ручки — ручки Зоси Здановки, полтораста лет спящей в земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду — такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с тою же мукою в глазах?

Что должен был он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? „Briser la prison de marbre“… разрушить темницу или освободить из темницы?.. FantТme chЙri… Fleur fatale… при чем тут fleur fatale? Она ли — роковой цветок, по поэтической метафоре прадеда, или… Ба! А первый отрывок, дешифрированный Августом? „Цвел 23 июня 1823… цвел 23 июня 1830… не мог воспользоваться… глупо… страшно…“ Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что, если восстановить испорченный текст хотя бы в такой форме: „Je jure sur les roses, fleurissantes Ю tes joues, fantТme chЙri, que je me procurerai la fleur fatale et je te rendrai Ю la vie, interrompue si cruellement“ [9].

Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?

„Цвел 23 июня 1823… 1830…“ и через семилетний промежуток намечен цвести периодически до конца столетия. Текущий 1893-й год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны de la fleur fatale [10]…

„Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне“, — пишет прадедушка, точно завещая мне, своему преемнику по мистической жажде, непонятную, но непременную миссию. Ах, Никита Афанасьевич! Бог тебе судья, заморочил ты мою голову!

10 июня

Нет больше сомнений!

Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуся в гостиной, когда была у меня, — это Зося Здановка.

Пишу это имя твердою рукою, потому что, если даже и помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли.

Вчера вечером — когда меня, одинокого, вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримой, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, — я вдруг, непостижимым экстазом, почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно выхватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственною, сверхчеловеческою властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоси… Я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор, в бессознательном восторге.

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Италия».

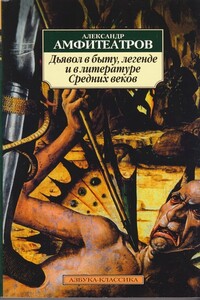

В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».

«Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда-либо где-либо светивших миру…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович [1862-1923] - фельетонист и беллетрист. Газетная вырезка, обрывок случайно услышанной беседы, скандал в московских аристократических кругах вдохновляют его, служа материалом для фельетонов, подчас весьма острых. Один из таковых, «Господа Обмановы», т. е. Романовы, вызвал ссылку А. в Минусинск [1902]. Фельетонный характер окрашивает все творчество А. Он пишет стихи, драмы, критические статьи и романы - об артисте Далматове и о протопопе Аввакуме, о Нероне («Зверь из бездны»), о быте и нравах конца XIX в.

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович [1862-1923] - фельетонист и беллетрист. Газетная вырезка, обрывок случайно услышанной беседы, скандал в московских аристократических кругах вдохновляют его, служа материалом для фельетонов, подчас весьма острых. Один из таковых, «Господа Обмановы», т. е. Романовы, вызвал ссылку А. в Минусинск [1902]. Фельетонный характер окрашивает все творчество А. Он пишет стихи, драмы, критические статьи и романы - об артисте Далматове и о протопопе Аввакуме, о Нероне («Зверь из бездны»), о быте и нравах конца XIX в.

Алекса́ндр Валенти́нович Амфитеа́тров(14 [26] декабря 1862,Калуга —26 февраля1938,Леванто,Италия) — прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений (псевдонимы Old Gentleman, Московский Фауст и др.).

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович [1862-1923] - фельетонист и беллетрист. Газетная вырезка, обрывок случайно услышанной беседы, скандал в московских аристократических кругах вдохновляют его, служа материалом для фельетонов, подчас весьма острых. Один из таковых, «Господа Обмановы», т. е. Романовы, вызвал ссылку А. в Минусинск [1902]. Фельетонный характер окрашивает все творчество А. Он пишет стихи, драмы, критические статьи и романы - об артисте Далматове и о протопопе Аввакуме, о Нероне («Зверь из бездны»), о быте и нравах конца XIX в.