Возбуждённые: таинственная история эндокринологии. Властные гормоны, которые контролируют всю нашу жизнь (и даже больше) - [19]

В те дни, если врач подозревал у пациента опухоль мозга, он делал ему рентген черепа. Смысл был не в том, чтобы увидеть опухоль (опухоль на рентгеновских снимках не видна), а определить, не изменилось ли положение костей, – это служило косвенным доказательством того, что некая масса на них давит. Кушинг утверждал, что базофильная аденома настолько миниатюрна, что кости не искривляются. Иными словами, доказательств у него не было. Тем не менее он считал, что опухоль существует и выделяет мощное вещество. С тем же успехом можно было пытаться убедить аудиторию в существовании Бога.

Теперь мы знаем, что он, возможно, был прав[13]. Некоторые маленькие опухоли гипофиза – доброкачественные: они совсем небольшого размера, растут медленно и не распространяются на другие ткани организма. С появлением продвинутых средств визуализации много лет спустя, возможно, мы бы смогли доказать, что у некоторых пациентов Кушинга на самом деле были опухоли.

АДЕНОМА ГИПОФИЗА – ОПУХОЛЬ ЖЕЛЕЗИСТОЙ ТКАНИ ГИПОФИЗА

(ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ – АДЕНОГИПОФИЗА)

Кушинг никогда не сомневался в своих утверждениях, а вот другие сомневались. Врач из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, разрезал тысячу гипофизов у трупов и обнаружил в 72 случаях базофильные опухоли, которые с виду не вызывали никаких внешних симптомов[14]. Иными словами, он заявил, что нашел опухоли у людей без симптомов и опроверг тем самым теорию Кушинга. Он назвал их не аденомами, как Кушинг, а саркастическим термином «инциденталомы», имея в виду, что эта находка случайна и никак не связана с симптомами, которые, по мнению Кушинга, они вызывали. Другие врачи в насмешку над Кушингом открыли Клуб против опухолей гипофиза[15].

На лекции в госпитале Джонса Хопкинса в 1932 году Кушинг сказал, что эндокринология – благодатная почва для «искушения импрессионистских рассуждений»[16]. Иными словами, у него не было так много доказательств, как ему хотелось бы. «Мы все еще слепо шарим вокруг в поисках объяснения, – сказал Кушинг, – но из этой темноты шаг за шагом выбираются те, кто серьезно интересуется темой: они идут на ощупь, несмотря на все бесчисленные ловушки и препятствия».

Сегодня мы точно знаем, что́ делает гипофиз. Передняя доля, которую врачи называют аденогипофизом, вырабатывает несколько гормонов, в том числе гормон роста (соматотропный гормон) и гормон пролактин (лучше всего известный своей ролью в выработке грудного молока). Аденогипофиз выделяет так называемые тропные гормоны, которые стимулируют выделение гормонов в других железах: своеобразные гормоны-посланники. Гонадотропины, например, – это гормоны, которые заставляют яичники и семенники выделять эстроген и тестостерон. Тиреотропный гормон подает сигнал щитовидной железе производить ее гормон тироксин. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) заставляет работать надпочечники.

Задняя доля, или нейрогипофиз, выделяет вазопрессин, регулирующий баланс жидкостей в организме. Кроме того, она вырабатывает окситоцин, который, помимо всего прочего, заставляет матку сокращаться во время родов, а молочные протоки – после них.

Кушинг продолжал делать операции, проводить эксперименты и писать более 10 тыс. слов в день до тех пор, пока его не подкосила привычка к курениюх17ъ. К 60 годам он уже едва мог ходить из-за тромбов в ногах. В 1932 году, в возрасте 63 лет, он покинул Гарвард и принял предложение занять профессорскую должность в Йеле, взяв с собой ассистентку Луизу Эйзенхардт. Она нанялась к нему секретаршей в 1915 году, затем ушла через четыре года, чтобы получить медицинское образование в Университете Тафтса (получив лучшие оценки в своем классе), а затем вернулась работать к нему невропатологом. Из-за перепадов настроения и ухудшившегося кровообращения Кушинг больше не мог оперировать, да и руки его тоже уже не очень слушались. В Йельском университете он только читал, писал и вел лекции.

Огромная коллекция Кушинга, упорядоченная Эйзенхардт, должна была остаться в Гарварде под названием «Кушинговский реестр мозгов». Но потом Кушинг решил, что Гарвард предоставил недостаточное финансирование, и перевез всю коллекцию в Йель. Банки с мозгами прибыли в Нью-Хейвен в 1935 году. Кушинг заплатил 100 тыс. долларов США по нынешним деньгам, чтобы все его записи о пациентах (около 50 тыс. страниц) сфотографировали и тоже перевезли в Нью-Хейвен.

Эйзенхардт оставалась с Кушингом до конца, даже когда его здоровье совсем ухудшилось. Он умер от сердечного приступа 7 октября 1939 года, ему было 70 лет.

Так закончилась эпоха Кушинга – но не «его» мозгов.

Почти через 30 лет после смерти Кушинга Йельский университет нанял невропатолога по имени Жиль Солитер. Обустраиваясь в кабинете, он открыл металлическую картотеку и нашел внутри беспорядочно расставленные банки с мозгами и пустые бутылки из-под виски[18]. Солитер интуитивно понял, что его кабинет когда-то принадлежал Кушингу и Эйзенхардт, так что мозги и выпивка, судя по всему, были заначкой Кушинга. Эйзенхардт была известна своей любовью к выпивке на университетских вечеринках.

Другой патологоанатом из Йеля должен был заняться организацией коллекции, но так и не занялся. Остальные банки – те, которые оказались не в кабинете Солитера, – были рассеяны по всему отделу патологии. В конце концов их перенесли в подвал общежития студентов-медиков. Никто не знает, когда, почему и как они туда попали. Но мы знаем, что в 1994 году медик-первокурсник Крис Уол отправился в подвал общежития, поддавшись в пьяном виде на «слабо», и нашел там эти знаменитые запасы. «Полагаю, на каждом курсе несколько человек знали о них, и я помню, как однажды сидел в “Морис” [частной столовой] с ребятами-старшекурсниками, и они мне сказали: парень, обязательно посмотри на мозги, – вспоминал Уол. – Мы, конечно, не могли такое оставить без внимания, так что где-то четверо или пятеро ребят полезли в подвал. Мы выбили решетку на вентиляционном отверстии в нижней части двери, просунули руку и открыли дверь. А за ней оказалась эта комната. Я отлично ее помню, потому что мы немного боялись, что у нас будут проблемы, само место тоже было жутковатое, перед нами стояли образцы мозгов, а рядом с жуткими пустыми винными бутылками висела доска, на которой были написаны фамилии тех, кто спускался сюда и побывал в комнате»[19].

Очерк, посвящённый алхимии, её теоретическим положениям и некоторым легендам, связанным с развитием алхимии в России. Все приведённые в статье факты — соответствуют действительности, но их толкование порой весьма фантастично.

В монографии дается широкая панорама мнений киноведов, кинокритиков и зрителей о полнометражных игровых советских фильмах (1951–1991), которые были на длительные сроки (свыше пяти лет) запрещены к показу в кинотеатрах и по телевидению. Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, учителей, широкой аудитории, интересующейся историей кинематографа.

Мы живем в необычном и удивительном мире, в котором находимся далеко не на первом месте. Однако каждому из нас выпал уникальный шанс – родиться человеком разумным. Ученый, популяризатор науки и ведущий проекта «Умная Москва» Евгений Плисов последовательно делится увлекательными фактами из разных областей науки, чтобы показать, насколько интересен и прекрасен окружающий нас мир, почему нельзя терять любознательность и как научное мировоззрение может изменить вашу жизнь. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

До сих пор мозг является для нас одной из самых больших загадок. А ведь все процессы и механизмы нашего организма, личные качества и поведение зависят именно от него. В связи с этим кажется очевидным, что его изучение – это лучший способ познать и понять самих себя. Эта книга содержит в себе полное представление о функциях мозга, практические советы по поддержанию его здоровья, самые любопытные факты из области современной нейробиологии и ответы на все интересующие вас вопросы.

Информационные материалы, предназначенные для делегатов XXV городской партийной конференции г. Новосибирска, проходившей в декабре 1975 г. Содержат фотографии и статистические данные, показывающие результаты развития города с 1917 по 70-е гг. XX века.

В монографии рассматривается институт лишения свободы как родовое понятие и виды наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества.В настоящей работе предпринята попытка теоретико-правового конструирования видов лишения свободы: тюремного заключения на срок или бессрочно; содержание в исправительной колонии открытого типа для отбывания заключительного этапа тюремного заключения; содержания в воспитательном центре несовершеннолетних заключенных.Для студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава юридических ВУЗов, научных сотрудников, исследующих современные проблемы уголовного наказания.

Лето 1854 года. Лондон становится одним из первых современных городов в мире. Но, не имея инфраструктуры – вывоз мусора, чистая вода, канализация, необходимые для поддержки быстрорастущего населения, огромный город стал идеальным местом для возникновения страшной болезни, перед которой оказались невластны все ученые и врачи. По мере того как начинается вспышка холеры, главные герои книги ведут расследование и в конечном итоге решают самую неотложную медицинскую загадку своего времени.

История отравлений неразрывно связана с представлениями о шикарных дворцах и королевских династиях. Правители на протяжении долгих веков приходили в агонию при одной мысли о яде, их одежду и блюда проверяли сотни слуг, а все ритуалы, даже самые интимные, были нарушены присутствием многочисленных приближенных, охраняющих правящую семью от беспощадного и совсем незаметного оружия расправы. По иронии судьбы короли и королевы, так тщательно оборонявшиеся от ядов, ежедневно и бессознательно травили себя собственноручно – косметика на основе свинца и ртути, крем для кожи с мышьяком, напитки на основе свинцовых опилок и ртутные клизмы были совершенно привычными спутниками королевских особ. В своей книге Элеанор Херман сочетает многолетние уникальные изыскания в медицинских архивах и передовые достижения судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы рассказать правдивую историю блистательных и роскошных дворцов Европы: антисанитария, убивающая косметика, ядовитые лекарства и вездесущие экскременты.

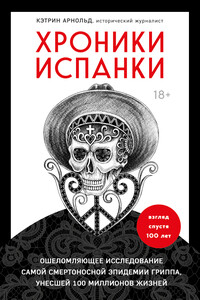

Испанский грипп вызвал в воображении призрак Черной смерти 1348 года и великой чумы 1665 года, в то время, когда медицина не имела ресурсов, чтобы сдержать и победить этого нового врага. Историк Кэтрин Арнольд из первоисточников и архивных источников дает читателям первый по-настоящему глобальный отчет об ужасной эпидемии.