Восстание масс - [16]

Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сегодня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека — первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего[22]! Вопреки ходячему мнению служение — удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы ввериться им. Жизнь как испытание — это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. Noblesse oblige[23]. «Жить как хочется — плебейство, благородны долг и верность» (Гете).

Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права — или privliegios — это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права — такие, как «права человека и гражданина» — обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завладевают. Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но ведь подлинное значение — etymo — понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына — это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность — отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна — это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действенно, — это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, noblesse oblige. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатности, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действенное благородство — одним словом, на то, что есть, а не на то, что было[24].

«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи — и возникает именно как противовес родовой знати, отчетливо вырождающейся.

Для меня «благородство» — синоним жизни окрыленной, призванной перерасти себя и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низменной, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.

Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение — askesis. Они аскеты[25].

Может показаться, что я отвлекся. Но для того чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было раздельно, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала — исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.

Теперь дело двинется быстрей, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение. И ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения — материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильней, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем — словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе — и, следовательно, во всем мире — любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой души — это косность и нечувствительность, и потому масса природно не способна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет следовать кому-то — и не сумеет. Захочет слушать — и убедится, что оглохла.

Эссеистика Хосе Ортеги-и-Гассета (1883-1955), собранная в настоящей книге, знакомит со взглядами испанского философа на феномен любви. Это не только философия, но и история, психология, наконец, социология любви. В то же время значительная часть работ Ортеги, посвященных природе любви, напоминает разрозненные страницы всемирной Истории женщин. Произведения, включенные в эту книгу, кроме составленного самим философом сборника «Этюды о любви» и эссе «Увертюра к Дон Жуану», публикуются на русском языке впервые.

В данном издании, включающем в себя эссе «Три картины о вине», собраны работы одного из выдающихся мыслителей XX столетия Хосе Ортеги-и-Гасета, показывающие кризис западного общества и культуры в прошлом веке. Ортега-и-Гасет убедительно доказывал, что отрыв цивилизации, основанной на потреблении и эгоистическом гедонизме, от национальных корней и традиций ведет к деградации общественных и культурных идеалов, к вырождению искусства. Исследуя феномен модернизма, которому он уделял много внимания, философ рассматривал его как антитезу «массовой культуры» и пытался выделить в нем конструктивные творческие начала.

В сфере искусства, любви или идеи от заявлений и программ, я полагаю, нет большого толка. Что касается идей, подобное недоверие объясняется следующим: размышление на любую тему – если это по-настоящему глубокое и положительное размышление – неизбежно удаляет мыслителя от общепринятого, или расхожего, мнения, от того, что в силу более веских причин, чем вы теперь могли бы предположить, заслуживает название "общественного мнения", или "тривиальности". Любое серьезное умственное усилие открывает перед нами неизведанные пути и уносит от общего берега к безлюдным островам, где нас посещают необычные мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой монографическое исследование становления философской мысли Гегеля (от ранних работ до «Науки логики» включительно), проведенное под углом зрения проблем системности и историзма.Впервые в советской литературе обстоятельно анализируются работы Гегеля раннего периода (в том числе непереведенные на русский язык). В ходе исследования дается критический разбор положений западного гегелеведения 60 – 70-х годов.

Тактика законодательных собраний Иеремии Бентама – классическое сочинение, ставшее в культурных странах начальным учебником и настольным руководством к действию для государственных деятелей. Идеи Бентама в настоящее время почти всецело воплощены в жизнь цивилизованных народов, и английские порядки, изложенные в «Тактике», легли в основу программных документов всех парламентов мира; но он писал в то время, когда парламентское устройство, и притом весьма несовершенное, существовало лишь в Англии и только зарождалось во Франции.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

Эссе одного из наиболее известных философов-марксистов «франкфуртской школы» об обманчивости современной толерантности, которая стала использоваться для завуалированного подавления меньшинств вопреки своей изначальной сущности — дать возможность меньшинствам быть услышанными.

Людвиг Йозеф Иоганн фон Витгенштейн (1889—1951) — гениальный британский философ австрийского происхождения, ученик и друг Бертрана Рассела, осуществивший целых две революции в западной философии ХХ века — на основе его работ были созданы, во-первых, теория логического позитивизма, а во-вторых — теория британской лингвистической философии, более известная как «философия обыденного языка».

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

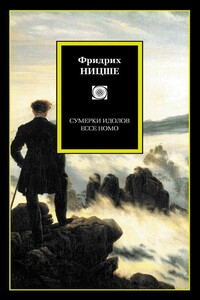

Фридрих Ницше — имя, в литературе и философии безусловно яркое и — столь же безусловно — спорное. Потому ли, что прежде всего неясно, к чему — к литературе или философии вообще — относится творческое наследие этого человека? Потому ли, что в общем-то до сих пор не вполне ясно, принадлежат ли работы Ницше перу гения, безумца — или ГЕНИАЛЬНОГО БЕЗУМЦА? Ясно одно — мысль Ницше, парадоксальная, резкая, своенравная, по-прежнему способна вызывать восторг — или острое раздражение. А это значит, что СТАРЕНИЮ ОНА НЕПОДВЛАСТНА…