Воспоминания - [33]

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листков.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «Дукат» — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку:

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о постижении этого неуловимого [нрзб].

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да, — сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

Луначарский

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, — он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча внезапно нарушилась.

— Это не ко мне, — завизжал нарком, — не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано, — резонно сказала Валя, — о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон-Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей — герои гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

Штурм неба

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды,[6] которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОН[7] велись споры о будущем, намечались какие-то еще неуверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

Монография посвящена жизни берлинских семей среднего класса в 1933–1945 годы. Насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и консолидировать общество, вторгнуться в самые приватные сферы человеческой жизни, почему современники считали свою жизнь «обычной», — на все эти вопросы автор дает ответы, основываясь прежде всего на первоисточниках: материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами.

Резонансные «нововзглядовские» колонки Новодворской за 1993-1994 годы. «Дело Новодворской» и уход из «Нового Взгляда». Посмертные отзывы и воспоминания. Официальная биография Новодворской. Библиография Новодворской за 1993-1994 годы.

О чем рассказал бы вам ветеринарный врач, если бы вы оказались с ним в неформальной обстановке за рюмочкой крепкого не чая? Если вы восхищаетесь необыкновенными рассказами и вкусным ироничным слогом Джеральда Даррелла, обожаете невыдуманные истории из жизни людей и животных, хотите заглянуть за кулисы одной из самых непростых и важных профессий – ветеринарного врача, – эта книга точно для вас! Веселые и грустные рассказы Алексея Анатольевича Калиновского о людях, с которыми ему довелось встречаться в жизни, о животных, которых ему посчастливилось лечить, и о невероятных ситуациях, которые случались в его ветеринарной практике, захватывают с первых строк и погружают в атмосферу доверительной беседы со старым другом! В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

В книге автор подробно рассказывает о трудной, но почетной работе советских медиков, всецело отдававших себя борьбе за спасение жизней раненых и больных в годы Великой Отечественной войны — на фронте и в тылу врага.

«Мемуары пессимиста» — яркие, точные, провокативные размышления-воспоминания о жизни в Советском Союзе и в эмиграции, о людях и странах — написаны известным советским и английским искусствоведом, автором многих книг по истории искусства Игорем Голомштоком. В 1972-м он эмигрировал в Великобританию. Долгое время работал на Би-би-си и «Радио Свобода», преподавал в университетах Сент-Эндрюса, Эссекса, Оксфорда. Живет в Лондоне.Синявский и Даниэль, Довлатов и Твардовский, Высоцкий и Галич, о. Александр Мень, Н. Я. Мандельштам, И. Г. Эренбург; диссиденты и эмигранты, художники и писатели, интеллектуалы и меценаты — «персонажи стучатся у меня в голове, требуют выпустить их на бумагу.

Аннотация издательства: Авторы этой книги — ветераны Черноморского флота — вспоминают о двух крупнейших десантных операциях Великой Отечественной войны — Керченско-Феодосийской (1941—1942 гг.) и Керченско-Эльтигенской (1943—1944 гг.), рассказывают о ярких страницах героической обороны Крыма и Кавказа, об авангардной роли политработников в боевых действиях личного состава Керченской военно-морской базы.P. S. Хоть В. А. Мартынов и политработник, и книга насыщена «партийно-политической» риторикой, но местами говорится по делу.

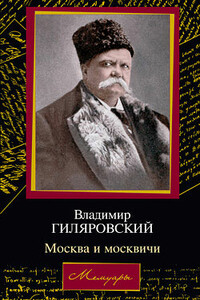

Мясные и рыбные лавки Охотного ряда, тайны Неглинки, притоны Хитровки, Колосовки и Грачевки с грязными дворами и промозглыми «фатерами», где жизнь на грош, а любовь за копейку…Автор, прозванный современниками «дядей Гиляем», известный журналист, в живой и занимательной форме рассказывает о быте и нравах старой Москвы, подкупая достоверностью и живостью портретов и описаний, ощущением сиюминутности происходящего и сохраняя в своих очерках неповторимый аромат той эпохи.