Воспоминания - [4]

Последнее справедливо лишь отчасти. Истинная причина заключалась не столько в характере фетовского поэтического дарования, сколько в резком, еще более остро обнаружившемся несоответствии его с «духом времени». В отличие от гениального выразителя этого «духа» — Некрасова лира Фета на всем протяжении его творчества не была переозвучена «на другой лад».

«Дух времени» во второй половине 50-х и особенно в 60-е годы проявился в полной своей силе. Это, естественно, отразилось и на отношении к поэзии Фета. Позднее, уже в период «Вечерних огней», в предисловии к их III выпуску, Фет объяснял отношение к нему критиков-шестидесятников тем, что, «в сущности, люди эти ничего не понимали в деле поэзии». Это неверно. В 60-е годы появлялись и грубо вульгарные статьи и высказывания о Фете, но основные представители революционно-демократической мысли вовсе не были лишены эстетического чутья. Глубоко характерно в этом отношении признание Чернышевского в письме к Некрасову в 1856 году: «Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли… лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею. „Когда из мрака заблужденья…“, „Давно отвергнутый тобою…“, „Я посетил твое кладбище…“, „Ах ты, страсть роковая, бесплодная…“ и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею»[15]. Безусловно высоко, подобно Некрасову, и в этом отношении совпадая с критиками-эстетами, ценил Чернышевский и поэтическую прелесть стихов Фета, его «прекрасный лирический талант»[16]. Схожие отзывы находим и у Салтыкова-Щедрина, признававшего, что «большая половина» стихотворений Фета «дышит самою искреннею свежестью», которая «покоряет себе сердца читателей», что романсы на его стихи «распевает чуть ли не вся Россия»[17]. Вместе с тем очень характерен отзыв, который он тут же дает о стихотворении «Шепот, робкое дыханье…». В нем нет ни одного глагола, и это дало легкий повод к ироническому подшучиванию некоторых критиков-вульгаризаторов, к огромному количеству пародий всякого рода. «А ведь сколько оно шума наделало когда-то, сколько его ругали!..» — вспоминал восхищавшийся стихотворением Лев Толстой[18]. Но наделало оно шума не только, вернее, даже не столько оттого, что в нем отсутствовали глаголы, а потому, что являло своего рода квинтэссенцию всего мира фетовской поэзии, как она к тому времени себя проявила, было ярким воплощением основного пафоса поэта — воспевания природы и любви в их органической между собой слиянности. В нем все то, что привлекало в фетовских стихах не только критиков-поэтов, но что высоко ценили наиболее выдающиеся критики — революционные демократы; вместе с тем как бы очерчен тот круг, за пределы которого, за редкими исключениями, не выходила в эту пору муза Фета. Поэтому нет почти ни одной статьи критиков-современников, где не говорилось бы об этом стихотворении. Это как раз и подчеркивает в своем отзыве Салтыков-Щедрин, прямо заявляя, что «в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной Свежестью обольщало бы читателя в такой степени», а с другой стороны, видя в нем подтверждение того, сколь «тесен, однообразен и ограничен мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя г. Фет», представляющий собой, по мнению критика, повторение «в нескольких стах вариантах»[19] именно этого пленительного стихотворения. Примерно то же писал и Добролюбов, противопоставляя в этом отношении Фета, талант которого способен во всей силе проявляться «только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы», Тютчеву, которому «доступны, кроме того, — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни»[20].

В суженности художественного мира фетовской поэзии, в отсутствии в нем не только гражданских мотивов, но и вообще связи с общественными вопросами, ставившимися «духом времени» и остро волновавшими современников, — и видели критики-шестидесятники коренной недостаток Фета.

А «дух времени» утверждался в литературе все тверже и определеннее. Общественно-политическая атмосфера в стране все накалялась, складывалась революционная ситуация. В «Современнике» окончательно утвердилась линия Чернышевского — Добролюбова; представители «эстетического» кружка во главе с Тургеневым покинули журнал, одновременно ушел из него Л. Н. Толстой, а еще до этого, в связи с появлением статьи о переводе Шекспира, отказался сотрудничать в нем и Фет. С конца 1860 года в том самом «Русском слове», где была опубликована фетовская статья о Тютчеве, руководящую роль начал играть ниспровергавший «эстетику» Писарев.

Все это крайне ограничивало дальнейшие литературные возможности Фета. Ему стало ясно: добиться «жизнеустройства» так, как он себе это представлял, посредством литературно-журнальных заработков, столь же безнадежно, как это было на военной службе. И Фет снова круто ломает свой жизненный путь. Поощряемый шурином, Боткиным («А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоем практическом смысле») и, преодолев сопротивление жены, он приобретает на ее имя и средства небольшое имение — хутор Степановку, как раз в тех местах, где находились родовые поместья Шеншиных, становится если и не мценским дворянином, то, на первых порах, мценским помещиком.

Из времён года самое любимое — лето. Особенно ждут лета в тех краях, где суровые зимы. Лето радует нас теплом и светом, зеленью лесов и лугов, птичьим пением. Лето сулит нам отдых и летние забавы: купание, игры, ягоды и грибы. В этой книге собраны стихи, рассказы русских писателей-классиков и русские народные сказки о лете. СОДЕРЖАНИЕ: Греков Н. — Летом Майков А. — Летний дождь Толстой Л. — Какая бывает роса на траве Майков А. — Сенокос Ушинскай К. — На поле летом Ушинский К. — Капустная бабочка Кольцов А. — Урожай Ушинский К. — В лесу летом Фет А. — «Зреет рожь над жаркой нивой…» Ушинский К. — На лугу летом (из детских воспоминаний) Суриков И. — В ночном Тютчев Ф. — Радуга Русская народная сказка в пересказе И.

«Ты прав. Одним воздушным очертаньемЯ так мила.Весь бархат мой с его живым миганьем —Лишь два крыла…».

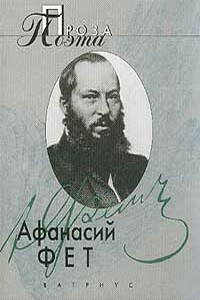

Проза поэта всегда несет на себе отпечаток особого лирического восприятия мира. Не исключение и проза Афанасия Фета. Все его художественные произведения автобиографичны: сюжеты повестей, рассказов, очерков — это эпизоды и события из жизни самого поэта, его родственников или знакомых. Повествование от первого лица — не литературный прием, а указание на действительное участие автора.К сожалению, в файле присутствуют не все произведения.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга состоит из двух частей. Первая рассказывает о детстве и непростой судьбе гениального лирического поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Вторая часть книги – избранные стихотворения поэта. Произведения А. А. Фета – трепетны и в высшей степени одухотворены, они воспевают красоту земли, глубину искренних человеческих чувств и демонстрируют необыкновенное богатство родного языка. Для старшего школьного возраста.

Наследие Фета в действительности куда более многообразно, чем позволяет считать школьная программа. Все мы знаем, что Фет был вдохновенным певцом природы (и не только русской, но и европейской) и мудрым стихотворцем-философом, однако, помимо этого, он был автором и тончайшей любовной лирики, и весьма необычных баллад (как реалистических, так и мистических), добродушным апологетом тихой, идиллической жизни в русской помещичьей усадьбе и исключительным знатоком античной поэзии, умевшим блестяще стилизовать под нее собственные произведения.

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.