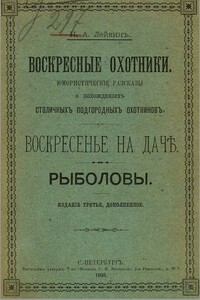

Воскресные охотники - [5]

— При чемъ-же тутъ лѣшій-то?

— Нѣтъ, я такъ, къ слову. Вотъ и въ лѣсахъ нынче. Теперь-бы грибу идти, жена у меня съ Петрова дня въ прошломъ году грибы-то сушить начала, а теперь отъ засухи, хоть шаромъ покати по лѣсу-то: ни одного гриба. Да и не будетъ, и осенью не будетъ, хоть и дожди пойдутъ, потому я такъ расчитываю, что даже сѣмена грибныя погорѣли. Вотъ оно, и корми семью-то! А вѣдь у меня самъ-пятъ. Рыбы нѣтъ, гриба не будетъ какъ тутъ жить! Да и ягодъ совсѣмъ не будетъ, плакался Миней. — Вѣдь вотъ мы брусники, окромя того, что съ квасомъ хлебаемъ, четвериковъ съ десятокъ продавали, а нынче и четверика не продали.

— Брусника-то куда-же дѣвалась? Вѣдь она на болотѣ растетъ, — сказалъ молодой человѣкъ.

— Болота погорѣли. Самыя лучшія мѣста погорѣли. Вѣдь вотъ пожары-то были, все это тѣ мѣста на болотахъ горѣли, гдѣ наши ребятишки ягоды собирали. Вѣдь въ бочагахъ-то ягода не растетъ, а растетъ по кочкамъ, да около пней, а эти кочки-то съ пнями и погорѣли.

— Ты, кажется, ужъ очень мрачно мнѣ расписываешь.

— Да прогуляйтесь по лѣсамъ и по болотамъ-то, посмотрите. Вѣдь вотъ вы охотникъ, съ ружьемъ и собакой по лѣсамъ погулять любите, а и вашей милости послѣ Петрова дня не будетъ на охотѣ сладко.

— Пророчь, пророчь…

— Да ужъ какое тутъ пророчество, коли все объявилось. Выводки-то во время лѣсныхъ да болотныхъ пожаровъ всѣ задохлись и погибли, а которые ежели попрытче, дальше улетѣли. Заяцъ тоже убѣжалъ.

— Да вѣдь вернутся, когда пожары кончатся.

— На что вернуться-то, на какую такую пищу, коли все погорѣло? Вѣдь и птица летитъ на кормъ, и звѣрь бѣжитъ на кормъ, а ежели корма-то нѣтъ. Нѣтъ, ужъ теперь вы такъ и считайте, что и охота ваша пропала.

— Полно, полно. Ты ужъ черезчуръ мрачными красками все описываешь.

— А вотъ посмотрите. Съ чего-жъ молебствія-то повсюду были? Даромъ молебствовать не станутъ, — проговорилъ Миней и прибавилъ: — Выходите ужо вечеромъ, какъ все стихнетъ, неводъ помочь тянуть. Николая Криваго уговорилъ, придетъ ловить, подпасокъ Андрюшка хотѣлъ помочь, самъ я третій, а четвертаго-то у насъ и нѣтъ.

— Ладно, я приду. Только зачѣмъ-же ловить-то, коли ты говоришь, что рыбы совсѣмъ нѣтъ? — возразилъ молодой человѣкъ.

— Да что-жъ неводу-то зря висѣть! Авось, хоть какой нибудь гулящей рыбы зацѣпимъ, мелюзки хоть наловимъ — все-таки хлебово. Такъ придете?

— Приду, приду.

Молодой человѣкъ повернулся и сталъ уходить къ себѣ во дворъ.

Въ воздухѣ повѣяло прохладой и солнце краснымъ шаромъ опустилось за крестьянскими избами, стоящими на противуположномъ берегу рѣки. Отъ рѣки сталъ подниматься паръ. Садилась роса. Пахло запахомъ свѣжей листвы и скошеннымъ сѣномъ. На блѣднолиловомъ небѣ слабо заиграла одинокая звѣздочка. Стало гулко на рѣкѣ. Начиналась сѣверная іюньская ночь. Скрипнула калитка въ рѣшетчатомъ заборѣ и на берегъ рѣки вышелъ молодой человѣкъ въ студенческой фуражкѣ. Въ рукахъ онъ держалъ раковыя сѣти, прикрѣпленныя къ мѣднымъ обручами, ведро и что-то завернутое въ бумагѣ. Въ челнокѣ, наполовину вытащенномъ на берегъ, сидѣлъ у кормы заводскій сторожъ Миней и удилъ рыбу. Онъ, не снимая шапки, привѣтливо кивнулъ молодому человѣку и спросилъ:

— На раковъ поохотиться вздумали?

— Да, хочется на тухлую говядину половить, — отвѣчалъ тотъ. — Поѣдемъ къ сваямъ. Тамъ около свай ихъ множество.

— Нѣтъ, ужъ отъ раковъ увольте… На какую угодно рыбу можно меня сманить, а на рака нѣтъ.

— А что?

— Не люблю я этого звѣря.

— Отчего?

— Да оттого, что онъ не показанный.

— То есть какъ это не показанный?

— Очень просто. Нешто онъ показанъ, чтобы его ѣсть?

— Да вѣдь много чего не показано.

— А что не показано, того и ѣсть не надо. Вотъ рыба показана, а ракъ проклятый.

— Кто-же это тебѣ сказалъ?

— Старые люди говорятъ. Да и помимо того нешто не видать, что онъ проклятый?

— Ну, а какая же примѣта? Въ чемъ-же это видѣть-то?

— Да вѣдь онъ задомъ пятится. Всякая животная тварь, хоть какая тамъ ни будь она мелкопитающаяся, впередъ ползетъ, плаваетъ или ходитъ, а ракъ — назадъ.

— Ну, это еще ничего не доказываетъ.

— Нѣтъ, доказываетъ. Ракъ проклятъ, зачѣмъ онъ мертваго человѣка жретъ. Вы посмотрите-ка, когда на рѣкѣ мертвое тѣло объявится — такъ на немъ раки и сидятъ, впившись. Сидятъ, впившись, и жрутъ его.

— Такъ что-жъ изъ этого? Этимъ, стало быть, раки даже пользу приносятъ. Они уничтожаютъ заразу. Вѣдь трупъ-то заразу распространяетъ, заражаетъ воду.

Миней посмотрѣлъ на молодого человѣка и покачалъ головой.

— Такъ разсуждать нельзя. Тѣло по закону должно быть землѣ предано. Земля — и въ землю идеши, а ежели ракъ мертвое тѣло съѣстъ, то что-же землѣ-то предать?

— Въ землѣ тѣло черви съѣдятъ. Не все-ли равно, что ракъ, что черви?

— Да вѣдь и червь проклятый и онъ изъ-за этого пресмыкается.

— Вороны также склевываютъ мертвыя тѣла.

— И воронъ проклятый за это самое. Ему за все это приказано каркать и несчастіе накликать. Гдѣ воронъ пролетитъ да каркнетъ — тамъ ужъ добра не жди. Всегда передъ несчастіемъ.

— Волки мертвое тѣло растаскиваютъ.

— Тоже проклятый. Изъ-за этого волкъ и воетъ, изъ-за этого самаго и приказано ему выть. У него другого и голосу нѣтъ, не дано ему.

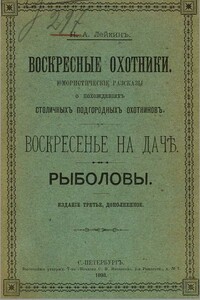

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно.

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Глафира Семеновна и Николай Иванович Ивановы — уже бывалые путешественники. Не без приключений посетив парижскую выставку, они потянулись в Италию: на папу римскую посмотреть и на огнедышащую гору Везувий подняться (еще не зная, что по дороге их подстерегает казино в Монте-Карло!)

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В книгу вошли избранные произведения одного из крупнейших русских юмористов второй половины прошлого столетия Николая Александровича Лейкина, взятые из сборников: «Наши забавники», «Саврасы без узды», «Шуты гороховые», «Сцены из купеческого быта» и другие.В рассказах Лейкина получила отражение та самая «толстозадая» Россия, которая наиболее ярко представляет «век минувший» — оголтелую погоню за наживой и полную животность интересов, сверхъестественное невежество и изворотливое плутовство, освящаемые в конечном счете, буржуазными «началами начал».

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В книгу вошли избранные произведения одного из крупнейших русских юмористов второй половины прошлого столетия Николая Александровича Лейкина, взятые из сборников: «Наши забавники», «Саврасы без узды», «Шуты гороховые», «Сцены из купеческого быта» и другие.В рассказах Лейкина получила отражение та самая «толстозадая» Россия, которая наиболее ярко представляет «век минувший» — оголтелую погоню за наживой и полную животность интересов, сверхъестественное невежество и изворотливое плутовство, освящаемые в конечном счете, буржуазными «началами начал».

Лейкин, Николай Александрович (7(19).XII.1841, Петербург, — 6(19).I.1906, там же) — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В антологию вошли произведения русских писателей, классиков и ныне полузабытых: Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, К. К. Случевского, В. И. Немировича-Данченко, М. А. Кузмина, И. С. Шмелева, В. В. Набокова и многих других.

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Глафира Семеновна и Николай Иванович Ивановы уже в статусе бывалых путешественников отправились в Константинополь. В пути им было уже не так сложно. После цыганского царства — Венгрии — маршрут пролегал через славянские земли, и общие братские корни облегчали понимание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Россия, улыбнись! Представляем самый смешной, курьезный и эротичный роман! Авантюрные приключения, уникальный сплав эротики и юмора, захватывающий сюжет и традиционно счастливый финал - все это в очередной книге Валерия Сенина «Ограбление по-русски, или Удар "божественного молотка "». Мама главного героя, скромного и послушного мужчины сорока лет, мужа двух женщин и отца пяти детей, задумала ограбление банка. Но прежде ее сын должен выполнять все сексуальные прихоти маминой подруги шестидесяти лет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В представленном на суд читателя цикле рассказов иногда используется ненормативная лексика. Так же, по ходу повествования может наблюдаться частичное пренебрежение нормами русского языка, как в отношении пунктуации, так и орфографии, что будучи замечено внимательным читателем, должно восприниматься как авторский замысел и никак иначе. В разное время, многие из этих рассказов участвовали в сетевых конкурсах, и бывало, занимали призовые места. Как бы то ни было... и тем не менее... тьфу, едрёна вошь, приятного чтения, дружище!

Юмористическая повесть «Подходцев и двое других» полна юмора, выдумки, но и грусти, некоторой ностальгии по ушедшей молодости, веселой и бесшабашной богемной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность»М. Е. Салтыков-Щедрин.