Водою и кровью и Духом - [5]

В этом еще одна причина, оправдывающая публикацию труда преосвященного Кассиана. Ибо труд этот свидетельствует о том, что сближение между Церквами началось задолго до Второго Ватиканского Собора; как и о том, что поиск единства зачастую велся с помощью весьма скромных средств, усилиями и трудами людей, исполненных терпения и чистосердечности.

В силу сказанного публикуемая работа епископа Кассиана может послужить своего рода пробным камнем: тот, кто — сознательно или бессознательно — стремится сохранить или даже усилить разделение между христианами православными и католическими, воспечалится. Всякий же человек, страдающий от разделения и желающий исполнить заповедь Иисуса: «Да будут все едино», — возрадуется. А «единое на потребу» — не есть ли оно послушание слову Христову?

«Толкование на Евангелие от Иоанна» впервые было опубликовано нами по рукописи, хранящейся в архиве Парижской Славянской библиотеки (см.: Символ. 1995. № 34. С. 15—190). В приложении к настоящему изданию труда преосвященного Кассиана Безобразова мы сочли целесообразным поместить его статью «Водою и кровию и духом» (впервые опубликована в: Православная мысль. 1948. Вып. VI. С. 103–124), а также выполненный им перевод Евангелия от Иоанна.

Ф.Руло 15 ноября 1996

ВВЕДЕНИЕ

Предварительные замечания

За последние десятилетия на разных языках мира вышло много толкований на Евангелие от Иоанна (далее — Ин.). Толкования эти сильно отличаются друг от друга по своему объему. Большие работы>{1} обыкновенно начинаются с пространного введения, посвященного вопросу о происхождении Ин. и уделяют много внимания толкованию частностей, отдельных стихов и даже отдельных слов.

Вопрос о происхождении Евангелия, конечно, небезразличен для его толкования. Тот путь, который привел бы к его составлению апостола Иоанна Зеведеева, неизбежно отличался бы от пути загадочного пресвитера Иоанна и наложил бы в каждом случае свою печать на книгу. Равным образом и распространенные в свое время теории о наслоении в Ин. различных источников или о последовательных редакциях некоего первоначального памятника неизбежно обязывают к ответу на вопрос о тенденции каждого из этих источников и о внутреннем единстве Евангелия в том виде, в каком оно вышло из рук последнего редактора. Но, по существу, задача введения есть задача самостоятельная, не совпадающая с задачей толкования. Толкователь вправе ограничить себя задачей толкования и сознательно исключить из поля своего зрения исторические вопросы введения. Материал для ответа на этот вопрос ему дает толкование, но останавливаться на них он не будет и будет касаться их только мимоходом. Подобными общими соображениями объясняет и Bultmann>{2} отсутствие введения в его большом комментарии на Ин.

Что касается толкования частностей, пользу его не будет отрицать никто. Каждый толкователь Евангелия будет неизбежно обращаться к пространным комментариям за справками. С этой точки зрения особую ценность представляют ученые экскурсы, которыми эти пространные комментарии часто бывают снабжены>{3}. И тем не менее усиленное внимание к частностям таит в себе опасность перемещения ударения. Сосредоточиваясь на частностях, толкователь, а с ним вместе и читатель, как бы забывают то целое, которое составляют или к которому относятся эти частности. За деревьями они не видят леса. Это чувство у меня было очень сильно, когда я читал большой и очень ценный комментарий Lagrange'a>{4}.

Но за истекшие десятилетия вышло не только большое число пространных толкований на Ин. Наряду с ними должны быть отмечены многочисленные толкования меньшего объема. Я бы сказал, что наше время есть время малых комментарий на Ин. В мою задачу не входит исчерпывающая библиография. В ряду этих малых комментариев я назову, как последний по времени, томик Louis Bouyer «Le quatrieme Evangile», вышедший в серии «Bible et Vie Chrotienne»>{5}. Но я начал бы этот ряд с толкования W. Lock'a, появившегося в свет в конце двадцатых годов в «A New Commentary on Holy Scripture»>{6}. Только тридцать пять страниц, но какое богатство содержания и какое единство творческой мысли! Сюда же я отнес бы и «Чтения» покойного архиепископа Тетр1е'я>{7}. Эта книга — большая, но не перегруженная, с коротким введением и без преувеличенного внимания к частностям. Толкование, очень английское, на поверхности человеческого опыта, по большей части нравственное. Но единство Ин. автор чувствует и в этой плоскости воспроизводит. В заключение я назвал бы замечательную книгу профессора Додда об интерпретации Ин.>{8} В этой книге собственно толкованием является только третья часть, какие-нибудь полтораста страниц. Но задача их — проследить развитие мысли на протяжении Евангелия, и задача эта была решена настолько успешно и настолько убедительно, единство Евангелия, в его замысле и в его построении, проступает с такой ясностью, что короткое «Argument and Structure» Додда по праву занимает свое место в ряду лучших комментариев Ин., и притом по своему объему не больших, а малых. Ценность этих малых комментариев заключается в том, что они не отвлекают внимание читателя длинным введением и не теряются в частностях, а стараются понять Евангелие в целом. О них нельзя сказать, что они за деревьями не видят леса. Иногда, наоборот, хочется больше подробностей. Тот или иной вопрос нередко остается без ответа. Но авторы этих комментариев чувствуют единство Евангелия и стараются каждый по-своему показать его читателю.

Епископ Кассиан родился в Петербурге 29 февраля 1892 года, где окончил историческое отделение Университета при проф. Гревсе. Преподавал после Революции в Православном Богословском институте в Петрограде. В 1922 эмигрировал сначала в Белград, затем в Париж, где с 1925 стал профессором Св. Сергиевского Богословского института, а с 1947, после посвящения во епископы, его ректором. Видный участник Русского Студенческого Христианского Движения, принял монашество в 1932, все время войны прожил на Афоне. Прекрасный знаток древних языков, епископ Кассиан посвятил всю свою жизнь изучению Нового Завета.

В книге «В поисках любви» собраны статьи о браке и семейной жизни авторства протоиерея Павла Великанова, епископа Пантелеимона (Шатова), протоиерея Фёдора Бородина, протоиерея Александра Никольского, протоиерея Андрея Ткачёва и протоиерея Алексия Уминского. Как преодолеть одиночество? Что такое православный брак? Как научиться решать проблемы и не допускать конфликта в семье? Как правильно воспитывать детей, чтобы они стали счастливыми? На эти непростые вопросы, которые интересуют молодых людей, семейные пары, священников и педагогов, ответят опытные духовники, многие из которых делились своим опытом в рамках Просветительских курсов для мирян, проходивших в Московском Сретенском монастыре в 2018 году.

Слабых нужно защищать. Эту простую истину каждый знает. Но вот исполнять её на деле бывает трудно, а иногда - просто страшно. Например, когда видишь, что плохие мальчишки обижают девочку или малыша, то сердце подсказывает — нужно заступиться. И ты вроде бы совсем готов прийти на помощь, но... ноги сами идут в другую сторону. А потом очень долго со стыдом вспоминаешь свою трусость. Зато если ты сумел преодолеть свой противный страх и бросился на помощь, то всё получается совсем по-другому. А самое главное - тебе не придётся потом спорить со своей совестью.

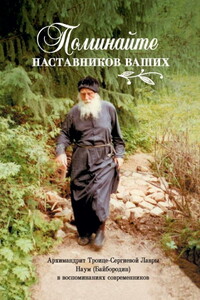

В начале XX века Святая Русь прощалась с великим подвижником, которого ещё при жизни называли «всероссийским Батюшкой», — кронштадтским протоиереем Иоанном Сергиевым. Он назвал свой автобиографический труд «Моя жизнь во Христе». Так дерзновенно мог сказать о себе только праведник, каждый день жизни которого был прожит со Христом, во Христе и ради Христа.Столь же совершенной была жизнь современного подвижника благочестия архимандрита Наума (Байбородина; 1927–2017).Многие из тех, кто знал Батюшку и кому он дорог, соткали этот свиток воспоминаний в надежде, что современникам пригодится в жизни то, чему он учил.

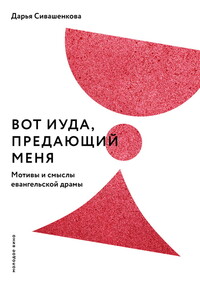

История Иуды Искариота — одна из самых трагичных в истории человечества. Совершённое им гнусное предательство стало символом низкого падения, а сам он из живого человека превратился в синоним страшного греха. "Но как такое могло случиться с учеником Христовым, с одним из двенадцати Его ближайших друзей?" — задаётся вопросом автор этой книги. Её жанр лучше всего охарактеризовать словами "художественное богословие". Это попытка воочию увидеть евангельскую драму: предательство и судьбу предателя. Не претендуя открыть истину в последней инстанции, автор, обращаясь к библейским текстам, к толкованиям святых отцов и размышлениям современных исследователей, предлагает свои ответы на неразрешённые вопросы в "деле Иуды", своё видение и проживание евангельской истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.