Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены - [6]

Таков первый, так сказать, момент обнаружения разногласия в среде католических ученых по вопросу о воззрениях Эригены. Понятно, на какую сторону должно было склониться общее мнение. флосс, католик, издавший в 122 томе патрологии Миня (1852–1853) сочинения его, заявляя в предисловии к изданию о своем личном интересе к Эригене как писателю, не желает, однако, разделять «безрассудства», по его выражению, некоторых католических же ученых, превозносящих и проповедующих его теории, между тем как всем известно, что главное произведение его некогда обречено было папой Гонорием III на сожжение, а впоследствии внесено было в индекс. И так как, по его словам, Иоанн Скот, при всех заслугах его, «во всяком случае есть писатель такого рода, что едва ли желательно помещение его произведений в полном курсе церковных писателей», то он употребляет всевозможные меры, чтобы придать благовидность своему предприятию с католической точки зрения, или сделать его по крайней мере извинительным: предпосылает своему изданию упомянутое сочинение анонима (но также и предисловие Шлитера), в предуведомлениях (monita) к главным произведениям Эригены помещает документы, выражающие суд западной церкви o его воззрениях, сопровождает по местам и самый текст соответствующими примечаниями, наперед заявляя обо всем этом в предисловии[48]. Как бы то ни было, остается фактом, что первое полное и более или менее исправное издание произведений Эригены дано в настоящем столетии католическим ученым и притом в курсе патрологии, несмотря на высказанные незадолго перед тем крайне резкие суждения об еретичестве Эригены и несмотря на напоминание, что предприятия подобного рода, как издание еретических сочинений, строго воспрещаются церковью[49].

Благодаря отчасти именно изданию Флосса, которое открыло возможность более близкого и обстоятельного ознакомления с воззрениями Эригены и вообще с характером его научной деятельности, в 60–х годах снова обращено было внимание на Эригену в католическом ученом мире и снова обнаружилось разногласие в суждениях о нем. Теперь, подобно тому, как некогда Штауденмайер, избрал Эригену предметом специального и продолжительно изучения мюнхенский профессор философии Губер, свободомыслящий дух которого не удовлетворялся новосхоластической философией католичества и который явился потом одним из видных деятелей во время старокатолического движения (t 1879)[50]. Плодом этого изучения была его монография «И. Ск. Эригена» (1861). Принадлежащая ему и явившаяся несколько ранее «Философия отцов церкви» (1859) была собственно лишь результатом занятий, долженствовавших служить введением к изучению системы Эригены[51]. О самом Эригене автор читал в 1857 и 1860 гг. лекции и изучил его воззрения, по собственному свидетельству, настолько, что будучи хорошо знаком с существующей литературой об Эригене, не считает, однако, нужным делать ссылки на других авторов или вступать в пререкания с ними, так как надеется достаточно обосновать свое понимание учения его через приведение мест из собственных его произведений

Александр Иванович Бриллиантов (1867–1933(1934?)) — выдающийся русский церковный историк и замечательный богослов, профессор Санкт — Петербургской Духовной академии с 1900 г., преемник по кафедре истории древней Церкви великого В. В. Болотова, его духовный наследник и продолжатель замечательных традиций русской церковно — исторической научной школы, столь трагически оборвавшейся в 1917 г.«Лекции по истории древней Церкви» — это впервые издаваемый курс лекций А. И. Бриллиантова, читанный им для студентов Санкт — Петербургской Духовной академии на протяжении многих лет.

"К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства" - собрание работ выдающегося историка Церкви Бриллиантова, ученика Болотова. В настоящий том сочинений вошли многочисленные работы А. И. Бриллиантова, написанные им за период с 1899 г. по 1913 г. и касающиеся как философско–богословских тем, так и ключевых проблем древнехристианской истории вообще и арианства в частности. Труды ученого отличают тщательная разработка материала, продуманность и убедительность аргументации, взвешенность автора в итоговых выводах по всесторонне исследуемому вопросу.Для всех интересующихся историческими путями Православия.

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия – иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо: охватила в одной книге всю историю единобожия – от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.3-е издание.

В книге исследуются вопросы вероисповедания евреев, христиан и мусульман, как наиболее распространённые и значимые вероучения в разрешении духовного кризиса современного мира. И немаловажное значение здесь обретает истина, что все духовные существа, в том числе и человек до грехопадения, знали, что Бог – Един есть.Автор Г. Федотов полагает, что эта работа поможет многим – при столь возросшем насилии и ненависти между людьми – разрешить возникающие у них вопросы относительно победы добра над злом. Ибо Господь, как утверждается в вероучениях, смотрит на сердце человека и его дела жизни, а не на то, к какой религиозной конфессии этот верующий принадлежит!

Войны, терроризм, агрессивная нетерпимость, социальное насилие сопровождают человечество на протяжении всей истории. Виновата ли религия, которую все чаще в этом упрекают? История от каменного века до наших дней раскрывает непростую картину. Встроенная в государственный аппарат религия уже в ранних земледельческих обществах превращается в инструмент социального подавления. От имени религии совершается немало преступлений, ею оправдывали колонизацию и рабство, погромы и теракты. И вместе с тем из века в век вера смягчает нравы и учит видеть ближнего не только в единокровном.

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Кроме того, в данном труде содержится достаточно подробная информация о различных правовых и вероучительных школах в Исламе, основах исламского вероучения, доктрине единобожия, содержится большой материал по различным мусульманским сектам. Здесь собраны также биографические данные о наиболее известных сподвижниках пророка Мухаммада и их последователях, об известных правоведах, мыслителях, толкователях Корана, каламистах.

Апологетическая статья некоего бенедиктинца Зедера, доктора богословия, опубликованная в «Theologische Quartalschrift» за 1886 год, в ответ на критику, подвергающую сомнению подлинность Пятикнижия Моисея и того, что вера в Иегову у евреев появилась не раньше VII в. до Р.Х. Перевод статьи приписывается Акиму Алексеевичу Олесницкому и опубликован в «Трудах Киевской духовной академии» за 1887 год (Т. 2).Текст приводится с сохранением дореволюционной орфографии.

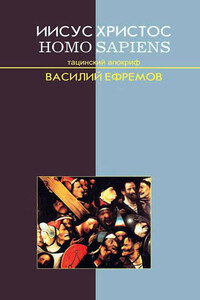

Христологическое исследование с эволюционных позиций. Анализируются нормы поведения Иисуса Христа и в целом феномен тысячелетнего религиозного поведения человека как вида.Отреставрированы детали образа Иисуса Христа, как личности исторической. Детали, ускользнувшие от внимания исследователей или намеренно обойденные вниманием богословов. В контексте своего времени Иисус представлен читателю рельефно и навсегда останется с ним.