Вильямс - [3]

Много интересного и полезного узнал Вильямс, читая произведения Щуровского. Вильямса интересовала летопись истории. Земли, изучение горных пород и минералов. Уроки по естествознанию помогали ему разбираться в этих сложных вопросах.

Программа училища предусматривала изучение всех главнейших минералов, начиная с простых самородных элементов: золота, серы, фосфора, и кончая самыми сложными по химическому составу — алюмосиликатами: полевыми шпатами, роговыми обманками, слюдами. Преподаватель естествознания рассказывал ученикам о процессах выветривания, и перед Вильямсом постепенно раскрывалась картина тех постоянных сложных изменений, которые все время совершаются в, казалось бы, неподвижной и мертвой земной коре. На этих уроках он получил и первое представление о почвах.

Уроки сопровождались демонстрациями и практическими занятиями. Ученикам показывали небольшую коллекцию минералов и горных пород: здесь был молочно-белый кальцит, дымчатый кварц, сростки кристаллов горного хрусталя, зеленый, в разводах малахит, сферические темно-серые куски фосфорита, апатит, гипс и другие минералы. В кабинете естествознания были собраны и многочисленные образцы горных пород. В картонных коробочках, склеенных самими учениками, лежали образцы уральского гранита, стекловидного кавказского базальта, ледниковые валуны, причудливой формы куски конгломерата, грубые и тонкозернистые песчаники, известняки, пески и глины.

Многие из этих образцов были собраны Вильямсом. В воскресные дни он отправлялся в дальние пешие экскурсии по окрестностям Москвы. Излюбленным районом его путешествий была местность около большого села Мячково, расположенного при впадении реки Пахры в Москву-реку, верстах в двадцати пяти от города. Мячково было знаменито своими каменоломнями, — здесь с древних времен, а особенно с XVIII века, добывали превосходный плотный известняк, получивший название мячковского мрамора. Из этого «мрамора» строились многие здания «белокаменной». Здесь же, начиная со времен Ивана III, обжигали известь для Москвы.

В старых, заброшенных каменоломнях было очень интересно. Вильямс изучал тут слои известняков, принадлежавших к так называемому московскому ярусу каменноугольной системы, собирал прекрасно сохранившиеся в мячковском известняке образцы каменноугольных ископаемых: морских лилий, кораллов, щитки и зубы вымерших рыб, панцыри древних ракообразных.

Особенно интересная каменоломня находилась сразу за селом Мячково, где можно было наблюдать хороший геологический разрез. Под почвой залегали различные породы юрского периода, изобиловавшие ископаемыми остатками. Ниже начинались более древние каменноугольные известняки: зеленоватые, желтые, серые, а в самой нижней части разреза ярко-белые. Все слои известняков были переполнены ископаемыми остатками древних животных и растений. Крутые берега Москвы-реки, вниз и вверх от устья Пахры, обнажали пласты прочного серого песчаника-дикаря, который шел на мельничные жернова, на постройку тротуаров и московских набережных.

Окрестности Мячкова, где Вильямс бывал не один раз, явились для него своеобразной практической школой по геологии — науке, с которой в последующем были тесно связаны его многие, научные работы.

Во время экскурсий интересы юного натуралиста не ограничивались геологией. Не меньше его занимали «живые царства» природы — растительное и животное. Путь в Мячково лежал через обширную Быковскую пойму Москвы-реки. Здесь, на высоких частях поймы, были пестрые разнотравные луга, а ниже их тянулись ивняки с почти чистыми зарослями безостого костра. Дальше от реки на обоих берегах начинались луга, поросшие лисохвостом, тимофеевкой, овсяницей луговой и клеверами. А в нижней половине Быковской поймы путь Вильямса лежал вдоль осоковых болот.

Это замечательное разнообразие здешнего растительного мира помогло Вильямсу создать свой первый гербарий. Он приносил домой гербарные сетки, заполнявшиеся все новыми и новыми видами злаков, бобовых и других растений.

Молодой ботаник с исключительной любовью и старательностью монтировал гербарные листы, снабжал их этикетками с каллиграфически выведенными надписями.

Чтобы сделать свой гербарий более полным, Вильямс не ограничился Мячковом, собирая значительное число растений, особенно древесных, в Петровском парке. Он часто отправлялся туда и брал с собой своего младшего брата Владимира[2] до сих пор с любовью вспоминающего эти увлекательные экскурсии.

Большой, прекрасно оформленный гербарий с рисунками в красках, с микроскопическими препаратами был преподнесен Вильямсом своему училищу, где этот гербарий в течение многих лет являлся ценным учебным пособием.

В это же время Вильямс собирает коллекцию бабочек, сооружает у себя дома просторный террариум, в котором жили змеи, ящерицы и лягушки, пойманные им в окрестностях Москвы. С исключительным умением оборудовал он также аквариум для рыб, где росло несколько видов водных растений.

Тесная квартира на Смоленском бульваре постепенно превращалась в своеобразный краеведческий музей, который помогал не только Вильямсу, но и его младшим братьям и сестрам, а также товарищам по училищу изучать естествознание.

В настоящем издании представлена биография В. В. Докучаева, российского естествоиспытателя, создателя основ генетического почвоведения, учения о географических зонах.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

Григорий Потемкин вошел в историю, как фаворит императрицы. Однако остался в анналах он исключительно благодаря собственным великим достижениям.

В книге представлена серия биографий декабристов-естествоиспытателей, которые внесли выдающийся вклад в изучение многих регионов земного шара. Уникальные архивные документы позволили авторам воссоздать образы Г. С. Батенькова, М. К. Кюхельбекера, Д. И. Завалишина, В. П. Романова, Н. А. Бестужева, показать их исследования в Арктике, Северной и Южной Америке, Западной Европе, Сибири, Австралии. Подробно рассказано об участии К. П. Торсона в открытии Антарктиды и многих островов в экваториальной зоне Тихого океана. Большое значение для развития естествознания имели также труды декабристов В.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

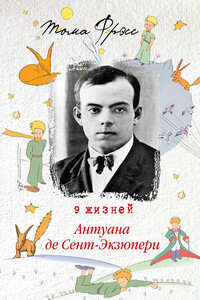

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.