Виденное наяву - [5]

Но помилуйте, это ведь описание готовки самого Семена. Я не раз, глотая слюнки, видел, как он тем самым изящным движением отсекал длинным узким ножом тупые концы яиц и отворял их, выпуская на волю содержимое. И слышал частый стук ножа, превращавший ветчину в нечто похожее на лапшу, и любовался кульминацией этого действия, когда яичница, подпрыгнув, взлетала вверх, переворачивалась в воздухе и падала вниз, готовая к переходу на мою тарелку. Суть не в технологии, а в абсолютной тождественности артистичных движений. Разница лишь в том, что Яншин был тучен, а Лунгин всегда подтянут. В остальном же, если бы мне дали это описание, скрыв, о ком речь, я, не раздумывая, ответил бы: о ком же еще – о Семене Львовиче Лунгине.

Он был не просто артистичен, вне сомнения, обладал актерским талантом. Недаром при работе с Нусиновым брал на себя проигрывание реплик персонажей. Возможно, именно Яншин произвел на начинающего в его театре Лунгина такое сильное впечатление, что тот, сам не замечая, многое у него перенял такого, что потом вошло, как говорится, в плоть и кровь. Подобное не редко в театральной практике. И не только не мешает, но даже развивает индивидуальность. В конце концов, разве мы не присваиваем пластику, жесты, манеры родителей, делая их своими? Однако также не исключено, что Семен Львович просто получал удовольствие, разыгрывая перед нами, благодарными зрителями, спектакль, в котором выступал в роли одного из своих учителей. Возможно, эта роль ему так пришлась по душе, что, сроднившись с нею, он уже не замечал границы между вымыслом и реальностью.

Всяческим “возможно” и “не исключено” числа нет. Предположу еще одно “может быть”, о котором я думал, читая в книге о том, как Семен Лунгин понимает ценимого им коллегу Алексея Каплера. Похоже, в порыве чувств он наделял нравившихся ему людей чертами, которые ценил в себе. Выпишу несколько предложений, приближающих описание к автопортрету.

“Главной стихией его существа было желание любить. Он обладал уникальной способностью окружать предметы своих увлечений <…> такой интенсивной атмосферой восхищения, что не поддаться ей было поистине невозможно. Восторженные речи казались чрезмерными. Эмоции захлестывали его <…> но в оценках, несмотря на их явную субъективность, не бывало умысла, искренний, подчас даже наивный порыв всегда владел им. Хотя и кипятился в спорах, никогда не бывал высокомерен с теми, кто думал иначе. Не считал себя хранителем истины “в последней инстанции”. Его по-молодому горячие славословия возникали обычно спонтанно, как, впрочем, и его гнев. А гневен он бывал, да еще как!.. Он просто приходил в ярость, когда покушались на достоинство нашей профессии, когда ущемлялись самолюбие или интересы его товарищей…”

Семен Лунгин умел дружить. Этот дар не так уж часто встречается у творческих людей, отличающихся повышенным расположением к себе. Он же щедро тратил время на других. Те, кто были одарены его вниманием, чувствовали себя рядом с ним намного лучшими, чем были на самом деле. Он восхищался спектаклями, фильмами, рассказами, удачными шутками друзей. Ему нравилось соединять их друг с другом. Не забыть смущения, испытываемого мною, когда Семен Львович громким криком оповещал домочадцев и гостей, которых всегда был полон дом, о приезде моей скромной персоны из Риги. Усаживая меня в кресло, он располагался напротив и начинал закидывать вопросами. Время от времени мои ответы прерывались выкриками: “Паша, ты представляешь?..”, “Женя, ты слышал?..”, “Лиля, иди сюда, он говорит, что…” Если звонил телефон, то звонившему сообщалось о только что услышанном как о первостепенной новости. Спустя время, когда подтягивались гости, я уже с интересом слушал свой рассказ в его изложении, и казалось, что он не мне принадлежал. Сима (так его звали близкие) наделял его красочными деталями, проигрывал в лицах и предлагал варианты возможного продолжения сюжета.

Описывая в книге процесс написания сценария, автор говорит о периоде “принудительного фантазирования”. Это исключительно рабочий термин. Какое такое принуждение может быть у человека, наделенного мощным даром воображения?

Исток его можно понять из правила, которое Лунгин, мне кажется, сознательно в себе культивировал. Оно закодировано в предложенном еще одном словосочетании: “интенсивное восхищение”. Не просто восхищение, а непременно интенсивное.

Так им воспринималось все, что заметил, услышал, увидел, прошел и проехал. Таким чудесным образом он проживал впечатления о выставке картин, балтийской кильке, удачной метафоре, подобранной женой при переводе со шведского, летнем спуске по реке на байдарке, о видовой открытке, присланной Викой (Виктором Некрасовым) издалека, стихотворениях Давида Самойлова и импровизациях Ролана Быкова.

Он подпрыгивал от восторга, радуясь идее Элема Климова изобразить сцену похорон бабушки в “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” как толпу провожающих, составляющих вопросительный знак, точкой которого становится гроб. Даже очередное вранье советского радио им воспринималось не только с чувством омерзения, но и с восхищением, вот, дескать, как врут не моргнув. Сима пародировал официальные сообщения о непрекращающихся успехах так талантливо, что, как это ни звучит кощунственно, хотелось, чтобы их было еще больше. Вот так же хочется, чтобы Евстигнеев в роли начальника лагеря Дынина не останавливался, нес еще и еще несусветную чушь. Больно велико удовольствие рассматривать кривую рожу в зеркале.

Киносценарий всеми любимого одноименного фильма киностудии «Мосфильм». В конце книги дана фильмографическая справка и представлены кадры из фильма.Отсутствуют страницы с 55 по 60.

Во 2-й «Б» класс 64-й московской школы пришла новенькая. Одноклассники ее не приняли и начали травить, а «королева класса» поставила условие — провести в старом доме с привидениями ровно час: «…Если ты хочешь с нами дружить, то должна пройти испытание. Вот выдержишь испытание, тогда твое имя появится, поняла, девочка?» Но в доме обнаружились не привидения, а более опасные существа…

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

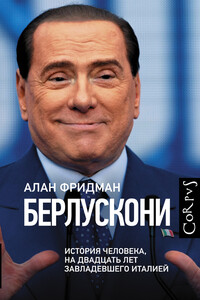

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.