Ветер в оранжерее - [22]

— Да он и пишет плохо. И вообще, Достоевский — сплетник, а это не есть хорошо.

…О Хемингуэе, которого отец, по всей видимости, всё-таки любил и называл его дядей Хэмом, он (будучи в тот раз пьяным) сказал, что, к сожалению, “дядя Хэм часто бывает сентиментальным”.

— Это от алкоголизма, — сказал он. — Да и мужество у него чаще всего какое-то алкогольное… Но это не так страшно. Сентиментальность хуже, гораздо хуже… Сентиментальность — это слёзы, которые человек проливает по утерянной им способности чувствовать.

14

Подобные разговоры привлекали меня не встречавшимся мне прежде в людях несколько эстетским цинизмом и ядовитой искренностью, а также самостоятельной, хотя иногда и путаной, даже несколько как бы взъерошенной, критической мыслью. Я много читал и отлично учился, но окружение моё в Киеве составляли напыщенные знакомые мамы и мои друзья — хулиганы, меломаны и наркоманы. Поэтому всё это было для меня новым, и, как ни странно, в какой-то мере удовлетворяло ту безотчётную жажду трёхмерности, которую всегда будил во мне дядя Саша.

Именно с отцом я впервые по-настоящему почувствовал, хотя, казалось бы, и знал об этом всё время, что Лев Толстой, к примеру, был артиллерийским офицером. Из пустого известного мне факта биографии появился вдруг человек в пыльной форме, зажимающий руками уши при ослепляющем громе пушечного выстрела.

Способность к чистому (а не предписанному учебниками) сопереживанию постепенно развивалась во мне, и, когда отец однажды по какому-то случаю назвал Пушкина “оболтусом”, я испытал ощущение свободы и упоительного удовольствия, сравнимого с тем, которое я переживал, отхлёбывая по утрам из горлышка портвейн и отрываясь и уходя при этом куда-то в сторону и вверх от обременённого своими нескончаемыми заботами советского народа.

Надо сказать, что тема алкоголя, алкоголизма, беспокоила отца, он часто говорил об этом.

Помню, как он, держа книгу в своих крупных, вздрагивающих руках, зачитывал мне в доказательство чего-то то место из “Братьев Карамазовых”, где говорилось, что с Фёдором Павловичем, несмотря на всю его развращённость, низость и сладострастие, после пьяных оргий “…бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Фёдор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке… Это были почти болезненные случаи…”.

— Какая наивность, — тихо говорил отец. — Какие же это “высшие случаи”? Это обычное, заурядное похмелье…

Он любил Высоцкого, и смерть последнего подействовала на отца, как смерть близкого человека (они были почти ровесниками, и отец пережил его всего лишь на год с небольшим), однако с неколебимой непримиримостью отец продолжал повторять, что “Высоцкий слабак, даже ещё больший слабак, чем дядя Хэм”.

— В нём, — говорил он, — жила неутолённая жажда силы и мужества, которые в трезвом состоянии были ему недоступны, но жажда эта была такой силы и такого надрыва, что воспринималась всеми не как жажда силы и мужества, а как сама сила и само мужество. А он на самом деле был слабак… В какой-нибудь Пугачёвой крепости и жизненной силы неизмеримо больше…

В этом смысле, в смысле внимания, непрямого и осторожного и вместе с тем неотвязного, которое отец уделял теме алкоголя и всему почти, что было с этой темой связано, показателен написанный отцом “Рассказ о задницах”, который будет приведён через несколько страниц. А пока что, как я и обещал — о прозрачности и о героях, которые не пишут книг.

15

Я уже говорил, что общаясь с отцом, всегда испытывал странное ощущение собственной прозрачности. С неубывающей настойчивостью я стремился пережить это ощущение снова и снова, хотя иногда оно было не очень приятным, но притягательная сила его заключалась, по-видимому, не только в приятности.

Отец неизменно угадывал моё внутреннее состояние, случалось даже прежде, чем я начинал говорить. И над тем, что казалось мне сокровенным и необыкновенно важным, в особенности же, если я напускал на себя излишней серьёзности, он подшучивал, хотя и (за исключением двух-трёх резких выпадов, которые он позволил себе) довольно осторожно, но едко и точно. Шутки его не всегда мне нравились. Иногда они казались чересчур легкомысленными и даже кощунственными, но это быстро проходило. Оставалось же ощущение как бы внутренней умытости.

Несмотря на декларируемое мною презрение ко всякого рода лжи, я, конечно же, лгал, и более всего (как и все люди) — себе самому. В институте и в общежитии, с друзьями, девчонками и преподавателями я мог довольно долгое время словно не замечать подобной лжи или, скажем, излишнего пафоса какой-либо новой своей идеи, и смело излагать (со всей склонностью к преувеличениям, унаследованной мною от матери) эти, казавшиеся мне достойными и серьёзными, мысли — до тех пор, пока не встречался с отцом.

Отец не щадил моего пафоса, и, поначалу всем сердцем протестуя против насмешек над вещами важными и серьёзными, я позже распробовал это необыкновенное ощущение прозрачности, возникавшее в его присутствии, и оно мне стало нравиться. Будучи прозрачным, я отчётливо различал свою внутреннюю фальшь и тёмные пятна прилипающей ко мне глупости, у которой часто была глубокомысленная складка на лбу. Очень тонким и узким (и доставлявшим странное удовольствие), похожим на высокий звук скрипки, был момент, разделявший то мгновение, когда отец различал во мне фальшивую нотку пафоса, и следующее за ним мгновение, в которое я осознавал, что чувствовал её присутствие секундой раньше, чем отец успевал что-либо сказать.

«Незнакомой тропинкой мы вышли к берегу моря. Это был высокий обрыв, поросший лесом. Хотя погода была пасмурная, ветки вспыхнули сразу. Начала прощальный огонек наша вожатая Света. Она сказала, что провожает не первую смену, но расставаться с нами ей особенно тяжело. А вторая вожатая, Люда, добавила, что они будут помнить нас как один из самых лучших и дружных отрядов…».

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.

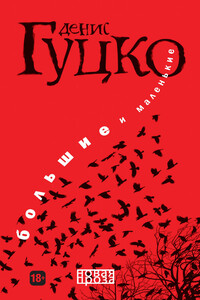

Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко – яркая смесь юмора, иронии и пронзительных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются парадоксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем мечтает маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площадке? Начиная любить и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а совсем другой, казавшийся палачом… автор постоянно переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых близких людей…

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.