Версия - [7]

И всё же был в недавней истории славный случай, когда один наш бедный маленький народ так отмахнулся, такое проявил понимание синергетики, что покатились мы резко в сторону, почти ушли со встречной полосы, осталось ещё чуть подправить, и, смотришь, китайцам нечего будет делать!

Думаю, в этом случае и сами Силы небесные тоже маху дали, когда внедрили своего агента в несчастную бородёнку дедушки Калинина, а тот возьми, да и упрись на странной идее – дать упомянутому маленькому народу свою автономную землицу. Где дать – это смех отдельный, но ведь дали же. Правда, главный эпизод отстоит от этого момента на целых двадцать пять лет, Силы небесные тоже за это время могли два-три раза смениться, а реестр своих пакостей они, похоже, не вели.

Благодаря этой промашке события в нужный момент и распределились в пространстве самым удобным образом, как вы заметите это сами.

Страна моя – судьбы подарок

Думаю, великость нашей страны доказывать смешно. Стоит только развернуть карту на столе. Не на каждом ещё поместится! Обычно земля нашей страны имела красный тесёмочный контур, любовно нарисованный геодезистами, и розовый цвет всей остальной поверхности, на которой оттенялись горы, леса и долины, что с некоторого расстояния создавало впечатление небрежно брошенных на стол дамских трусов, принадлежащих матроне Рембрандта. Остальные страны (смешно даже называть их Государствами!) валялись вокруг тряпочными клочками, и до некоторой поры никакой (все в том были убеждены) угрозы не представляли. И то было не напрасное убеждение, так как красная тесёмочка на карте изображала не просто демаркационную линию, а Границу на замке! Которая охранялась денно и нощно такими богатырями, как Карацупа с Индусом и быстрыми танками с крепкой бронёй. (Про танки – это из песни. Помните: «Броня крепка, и танки наши быстры!»? Только теперь мы узнали от В. Суворова, что если броня крепка, то танки не могут быть быстры и что если «быстрые» появились на границе, то жди, что через десять минут они её перейдут.)

В этой очень большой стране жило-было наше население. Его было как раз столько, что на каждого приходился огромаднейший кусок территории. В уме каждому доставалось по высокой горе, тёмному лесу, небольшой, но жаркой пустыне с кобрами и орлами, доброму пахотному клину и пятиметровому пляжу на побережье Ледовитого океана. Но, опять-таки обращаясь к фольклору, оказывалось, что «Не по Сеньке шапка»!

И не потому, что каждый Сенька данного населения не знал о своём богатстве. Наоборот, каждый Сенька не только знал, но и очень гордился тем, что живёт в такой стране, в которой на каждого Сеньку всего приходится так много, как ни в одной другой на какого-нибудь Джона, Санчо или Фархутдина ибн Исмаила Али-бабу! И все Сеньки, как один, по утрам и вечерам вместо молитвы повторяли: как хорошо, что я родился в такой стране! Или: как хорошо, что я живу в такой стране! Или: как мне повезло, что я не Американец (не Африканец, не Немец, не Китаец), а просто потрясающий Везунчик!

Конечно, говоря опять же простым языком, в семье не без урода. И в нашей большой, всем довольной семье, конечно (кроме всем довольных Сенек), остались ещё с прошлых времён (почему остались? Опять сопливая жалость?) всякие там Петьки, Юрки, Тимуры, Хасаны, Мамеды, Гоги, Остапы, Моисеи, и даже Адольфы! Которые! Не считали! Что им дьявольски повезло с Родиной!

Но наши люди, которые шли в первых рядах нашей славной массы, и которым было лучше видно, куда нас вести, потому что им не мешали правильно смотреть миллионы наших спин, образовали вокруг нас надёжное кольцо. Гениально придумано! Ведь если понадобится повернуть «всех вдруг» (морской поворот), то первые ряды всегда на месте, а сомневаться в качестве людей, идущих в первых рядах, действительно могли только уроды!

В этом кольце первых рядов был один ряд, в который из нашей массы выбирали самых зорких, самых стойких, с самыми железными нервами и пилотским вестибулярным аппаратом. Этот аппарат был им очень нужен, так как они должны были идти, куда все, а смотреть всё время, не моргнувши, на нас, на необозримую массу, и не падать на ходу, запнувшись о какой-нибудь старый чувяк. Правда, те, кто шёл сзади, мог не бояться зацепиться, потому что всякая природа после нашего празднично-трудового марша превращалась в утоптанный тракт.

Мы называли их «железными», их старшина звался «Дзердзинский», а чтобы отличить их за ответственную службу, предписали им носить синие армяки и красные шапки. Что бы мы без «железных» делали? Скольких они спасли! Ведь как увидят, что кто-то в массе побледнел, или закатил глаза, или губы у кого вышевеливают не те слова, или голову отвернул на опасный угол – сразу шасть в толпу, хвать уставшего на руки, да и вынесли вон – лечить. И ведь многих на ноги ставили, к радости жизни возвращали, а для верности шли они после лечения рядом с «железными», чтобы в случае рецидива болезни спасители были тут как тут. А какие профессионалы! Идёт это бывший больной, пашет за двоих, румянец, как у девки, а им уже видно червоточину! Да опять его – в лазарет! Так и вылечили каждого четвёртого. Им теперь уже ничего не надо, они и так благодарны, зато на каждого из нас недвижимости и угодий приходится теперь больше.

Переброс кораблей в прошлое превратился в расхожий штамп. Но тем не менее захотелось попробовать, может быть современные технологии смогут помочь Японской Империи… нет не победить, такое невозможно, не проиграть?

Главные герои романа «Мой ангел танцует джайв» — это музыкант Джеймс Фокс и танцовщица Джессика Маккартни. Что их может связывать, если Джессика родилась, когда Джеймса уже не было в живых? Великое таинство под названием «время», совершив ошибку, соединило судьбы героев воедино. Нереальность происходящего даёт возможность задуматься, а может быть и понять, что мы все живем за гранью собственного разума, и наша жизнь — это, действительно, лабиринт безумных идей.

Действие романа происходит в 1941 году. Советский Союз наносит упреждающий удар по сосредоточенным у его границ войскам Германии.В основу сюжета положены реальные предвоенные планы СССР, на сегодняшний день находящиеся в открытом доступе. Все персонажи романа имеют реальных прототипов, и, хоть и немного иначе, но повторяют их судьбу в реальной жизни.Стиль романа сознательно во многом напоминает текст сценария киноэпопеи «Освобождение».

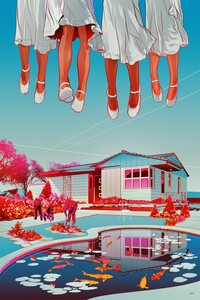

Отец троих детей, представитель среднего класса пытается угодить своей дочери, глядя как живёт другая, более обеспеченная семья. Для этого на день рождения он дарит ей различные щедрые подарки, в том числе и так называемых Девушек Сэмплика: женщин из стран третьего мира, которые по контракту выступают украшением во дворе. Но его чувствительная дочь Эва, освобождает Девушек Сэмплика, а это является уголовным преступлением.

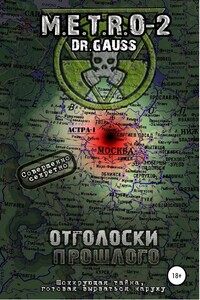

В руки молодых активистов случайно попадает дневник сомнительного профессора, в котором они находят упоминания о законсервированном ракетном комплексе Министерства Обороны СССР и о легендарном “Метро – 2”. После недолгих раздумий, они отправляются в путь. Несколько часов непримечательных блужданий по лесной чаще и судьба приводит их к хорошо спрятанным руинам. Возможно, это то, что они искали. Любопытство побеждает осторожность, группа находит спуск вниз… Никто даже представить не мог, что ждет их там. Шокирующая тайна, готовая вырваться наружу…