Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты - [5]

Согласно Версальскому договору вооруженные силы Германии должны были быть ограничены стотысячной сухопутной армией, создаваемой на добровольной основе. Обязательная военная служба в этой стране отменялась. Основная часть сохранившегося военно-морского флота подлежала передаче победителям. Были также наложены жесткие ограничения на строительство новых боевых кораблей, в частности Германии запрещалось строить подводные лодки. Запрещалось также иметь многие современные виды вооружения – боевую авиацию, бронетехнику (за исключением небольшого количества устаревших машин для нужд полиции). Условия Версальского мирного договора были не просто оскорбительными и жестокими по отношению к великой державе Германии. Фактически они оказались провокационными, поскольку неизбежно вели к катастрофическому падению жизненного уровня населения, а следовательно, к крайней социальной нестабильности внутри страны. Сложившаяся ситуация порождала в Германии стремление к реваншу, усиление ультраправых сил и способствовала приходу к власти крайне реакционной фашистской партии. Поэтому можно сказать, что Версальский мирный договор был миной замедленного действия, которая должна была взорвать Германию и бросить ее на войну с Советской Россией. На эту мысль наводит и тот факт, что выполнение целого ряда жестких ограничений, наложенных на Германию, европейские державы должным образом не контролировали, а прямое нарушение их намеренно спускали ей с рук (в том числе аншлюс Австрии, отторжение Судетской области от Чехословакии и последующую оккупацию Чехии и Моравии).

Об отношении к Советской России и ее дальнейшей судьбе в Версальском договоре прямо ничего не говорилось. В разделе XIV «Россия и русские государства» оговаривались лишь два момента, связанные с обязательствами Германии в отношении России: а) «Германия… обязуется уважать как постоянную и неотчуждаемую независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года», а также «окончательно признает отмену Брест-Литовских договоров, а также всяких иных договоров, всех других Договоров, соглашений и конвенций, заключенных ею с максималистским правительством в России» (статья 116). б) «Германия обязуется принять полную силу всех Договоров или Соглашений, которые Союзные и Объединившиеся державы заключили бы с государствами, которые образовались или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской империи» (статья 117) (Итоги империалистической войны: Серия мирных договоров. Ч. 1. Версальский мирный договор / Полн. перевод с франц. Ю. В. Ключников, А. Сабанин. М.: Литиздат НКИД, 1925). Эти уделенные России две статьи Версальского мирного договора (полстранички из 172 страниц русского перевода его полного текста) фактически ставили под сомнение легитимность большевистского режима в России и предполагали ее развал на ряд мелких государств.

Генуя – Рапалло – путь к милитаризации Германии и СССР (Генуэзская конференция и Рапалльский договор)

Однако выпадение таких гигантов, как Россия и Германия, из мирового экономического сообщества не могло не привести к его тяжелейшему мировому кризису, с целью предотвращения которого весной 1922 г. (10 апреля – 19 мая) в Генуе и была созвана международная конференция по экономическим и финансовым вопросам. Официальной целью конференции было изыскание мер «к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы». Фактически же главным был вопрос политический – об отношениях между Советским государством и капиталистическим миром. Последний был заинтересован в том, чтобы вернуть на мировой рынок Советскую Россию, а также Германию и ее бывших союзников, потерпевших поражение в Первой мировой войне.

Эта была первая встреча дипломатов стран Запада с руководством Советской России. Делегации возглавляли лидеры стран или их представители. Председателем советской делегации был назначен В. И. Ленин, но он не приехал, и руководство на месте осуществлял его заместитель по делегации нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Западные страны попытались заставить РСФСР признать долги царского и Временного правительств, вернуть промышленникам-иностранцам предприятия, национализированные Советской властью, или компенсировать их стоимость, а также ликвидировать в Советской России монополию государства на внешнюю торговлю. Чичерин отверг все эти требования и выдвинул контрпретензии: возместить Советскому государству убытки, причиненные военной интервенцией и блокадой (причем если довоенные и военные долги России составили в сумме 18,5 млрд золотых руб., то предъявленные убытки Советского государства в результате интервенции и блокады – 39 млрд золотых рублей). Делегация РСФСР представляла на этой конференции все советские республики, существовавшие в то время на территории бывшей Российской Империи: Азербайджанскую, Армянскую, Белорусскую, Бухарскую, Грузинскую, Украинскую, Хорезмскую, а также Дальневосточную. Советская делегация заявила, что РСФСР признает довоенные долги и право бывших собственников получать в концессию или аренду ранее принадлежавшее им имущество при условии признания всеми де-юре Советского государства, оказания ему финансовой помощи и аннулирования военных долгов и процентов по ним. Ею также был поставлен вопрос о всеобщем сокращении вооружений. Однако вопросы сокращения вооружений и урегулирования взаимных финансово-экономических претензий не были разрешены.

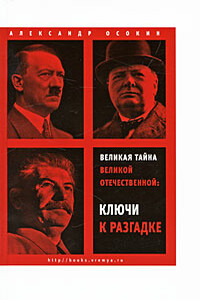

Почему 22 июня 1941 года обернулось такой страшной катастрофой для нашего народа? Есть две основные версии ответа. Первая: враг вероломно, без объявления войны напал превосходящими силами на нашу мирную страну. Вторая: Гитлер просто опередил Сталина. Александр Осокин выдвинул и изложил в книге «Великая тайна Великой Отечественной» («Время», 2007, 2008) cовершенно новую гипотезу начала войны: Сталин готовил Красную Армию не к удару по Германии и не к обороне страны от гитлеровского нападения, а к переброске через Польшу и Германию к берегу Северного моря.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.