Ватутин - [26]

Николай Федорович был настолько увлечен этой книгой, что делал из нее выписки. Он проникся к Уборевичу таким уважением, что и потом верил ему, несмотря на чудовищные обвинения, которые предъявляли ему. Увы, через десять лет имя Уборевича упоминать будет опасно, но Ватутин запомнил его рекомендации на всю жизнь.

Иероним Петрович Уборевич, по единодушному признанию всех знавших его военачальников, был самым талантливым, самым одаренным среди полководцев Гражданской войны. Родился он в семье литовского крестьянина. В революцию пришел семнадцатилетним юношей, арестовывался охранкой, но начавшаяся мировая война круто изменила его судьбу. Он закончил курсы при Константиновском артиллерийском училище и ушел на фронт. Воевал на Западном, Юго-Западном, Румынском фронтах. Командовал батареей.

В 1917 году подпоручик Уборевич возвращается к революционной работе, вступает в РСДРП(б). В Красной Армии он с первого дня ее основания. Командовал одним из полков, которые сдержали наступление немцев на Петроград. К сожалению, в одном из боев он попал в плен, оказался в тюрьме, из которой бежал и вновь вступил в Красную Армию. Воевал несколько месяцев на Северном фронте: командовал батареей, полком, бригадой, дивизией и в числе первых был награжден орденом боевого Красного Знамени. Еще через несколько месяцев он назначается командующим 14-й армией, с которой бьет Деникина, затем командовал 9, 13, 5-й армиями. Гражданскую войну он заканчивал на Тихом океане главнокомандующим Народно-освободительной армией Дальневосточной республики. Затем Украина, Крым. Заместитель у М.В. Фрунзе. Потом Тамбовщина. Будучи заместителем командующего по борьбе с антоновщиной, он одновременно командует сводной кавгруппой и принимает личное участие в боях. Потом снова Дальневосточная республика и необычная должность военного министра. В 1922 году двадцатипятилетний полководец, награжденный тремя орденами и почетным революционным оружием, избирается членом ЦИК СССР и остается им до своей трагической гибели. В 1935 году командует войсками различных округов. С 1926 года — член Постоянного военного совещания при РВСР.

Высокообразованный человек, владеющий иностранными языками, он хорошо знал литературу, искусство, прекрасно разбирался в технических вопросах и со знанием дела отвечал за вооружение РККА. Служивший вместе с ним в конце двадцатых годов К.А. Мерецков впоследствии вспоминал: «Он неоднократно говорил мне, что чтение книг явилось для него своего рода академией, давшей ему познания в различных областях науки, в том числе и в военном деле. Наблюдая, как некоторые командиры, прибыв на сборы, часто недосыпая, набрасывались на учебники, стараясь за короткое время восполнить свои пробелы в теории, Уборевич не одобрял их и говорил, что только систематическое чтение военной, художественной и иной литературы может способствовать приобретению знаний, развитию кругозора. Чтение — это работа. Оно должно быть непрерывным и регулярным, вестись изо дня в день, а не урывками. Но от этого важного и полезного дела нужно отличать еще более важное, полезное и необходимое особенно на войне — умение действовать, руководить войсковым соединением в боевой обстановке, когда перед тобой реальный противник».

Командир дивизии после очередного отлично проведенного Ватутиным занятия поинтересовался, какие материалы использовал молодой штабист в подготовке. Николай Федорович протянул ему книгу Уборевича.

— О, это голова, — протянул тот. — Умница. Я под его началом еще Деникина бил. Образованнейший человек. У нас многие ветераны Гражданской, да и я грешу этим, все хвалятся, что академиев не кончали, а белых академиков бивали. Глупая это бравада. Вон Иерониму Петровичу от бога талант даден, а он не постеснялся подучиться. На год раньше тебя академию кончил, да еще германского генерального штаба. — Комдив поднял палец правой руки многозначительно, повел бровями. — Это тебе не фунт изюма. Война будет, куда до нее Гражданской, а он наперед знает, что и как. Слышал бы ты его речь на совещании РВСР, нам командующий округом рассказывал...

Ватутин, конечно, не мог слышать этой речи, но мы теперь можем узнать, что говорил тогда Уборевич, как оценивали его выступление другие военачальники. Тот же К.А. Мерецков писал: «Иероним Петрович вообще являлся наряду с М.Н. Тухачевским, В.К. Триандафиловым и некоторыми другими видными военачальниками одним из инициаторов постановки новых вопросов в подготовке войск. Так, выступая на расширенном совещании РВС Союза ССР 28 октября 1929 года относительно обучения и воспитания войск, он обратил особое внимание на изучение военной техники, которая в связи с техническим перевооружением армии во все возрастающем количестве поступала в войска. Он подчеркнул, что овладение современной техникой определяет все дальнейшее содержание военной подготовки. Однако тут же заметил, что здесь нам мешает, к сожалению, незнание элементарной математики, основ физики и химии, то есть именно того, что особенно важно в связи с применением в армии машин.

На том же заседании Уборевич поставил вопрос о создании базы для обучения танкистов. Нельзя с теми полигонами, стрельбищами и полями, которые мы имеем, говорил он, добиться большого успеха. Новый базис требует резкого отражения в финансовой смете и в решениях Реввоенсовета, чтобы обеспечить техническую учебу войск. Внимательно следя за развитием авиации и за состоянием наземных средств борьбы с ней, Уборевич пришел к выводу, что угроза нападения на важные объекты в глубоком тылу с каждым годом все возрастает, и выдвинул задачу усиления средств ПВО».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

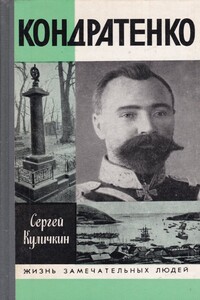

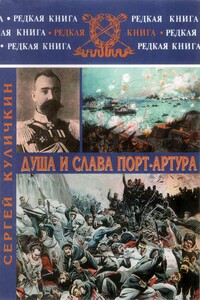

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

Книга, в основу которой положены исторические документы, повествует о жизни и деятельности героя обороны Порт-Артура Романа Исидоровича Кондратенко. Именно под его руководством в кратчайший срок была фактически заново создана система обороны Порт-Артура, он непосредственно руководил отражением четырех штурмов крепости.«Наш генерал» — так называли его солдаты. Тихий и скромный в обыденной жизни, безукоризненно честный и преданный долгу службы, оказавшись в экстремальных условиях реальной войны, он проявил огромную нравственную силу и героизм.

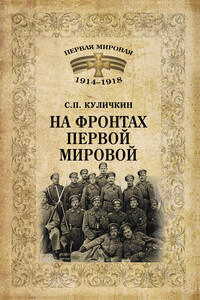

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.