Вальхен - [4]

Осталось у меня перед Славкой какое-то чувство вины. Я вот учусь в десятилетке, хотя никакой не талант и вообще не знаю, чего хочу дальше, — вроде как по течению плыву: раз в семье все образованные, то и я должна. А он мечтал живописью заниматься, красоту создавать… и будет паровозы водить. Ну ладно, может, не паровозы, а что-то более новое. Но всё равно это кажется неправильным. И мне неловко было говорить, что я неплохо учусь, общественной работой в школе занимаюсь. На фоне его жизни это как-то несерьёзно.

И ещё мне обидно за Славку. Почему так? Папа говорит, что государству не нужно так много народу с высшим образованием, а нужны рабочие. Но тогда ведь получается несправедливо: высшее образование тоже стало платным, и, значит, на него могут рассчитывать только дети тех, кто больше зарабатывает?! А такие таланты, как Славка Пономарёв, — не могут? Папа после революции получил высшее образование, и профессия ветеринарного врача — очень нужная стране, а нам всё равно трудно за мою учёбу платить. За что же тогда в революцию боролись? Революция ликвидировала социальное неравенство, и у нас все равны, и нет богатых и бедных… и что теперь — всё назад, к неравенству? Но когда я спросила об этом папу, он цыкнул на меня и сказал, чтобы я не задавала дурацких вопросов, мол, взрослая уже — должна понимать, что говорю. Ну, наверное, он прав. Буду думать.

А своё будущее я до сих пор как-то не очень серьёзно представляю. Тётя Лида на днях сказала: «Ветер у тебя в голове, девка, и за что только твои родители платят?» Обидно, но, если по-взрослому разобраться, — она права, наверное. Мне кажется, если я закончу десятилетку, а потом в институт не пойду, мама и папа будут разочарованы. Надеюсь, я за это лето и поработать смогу, и что-то про себя пойму. Впереди последний класс — пора уже. Вот Костя Василиади из десятого класса говорит: он давно решил, кем будет, — врачом, как отец. У них в семье не только отец, но и дед был врачом. Решил — и учился ради этого изо всех сил. В конце лета поедет поступать в институт.

Вчера у 10 класса был выпускной бал, и мы с ними гуляли до самого утра. У них пять человек получили аттестаты с отличием! Кстати, и Костя тоже. Теперь с осени на наш класс станут смотреть с надеждой. Учителя будут говорить что-нибудь воспитательное, вроде «вы старшие, должны быть примером для остальных». А сейчас и выпускники, и мы резвились, как малышня! Пели, болтали, а на рассвете многие ребята посбрасывали нарядные рубашки и брюки и — купаться! Море было тихое-тихое, и солнце из него вставало, будто из зеркала! Плавали, визжали, брызгались на тех, кто на берегу. Столько смеха было! Я не пошла в воду. Как-то неловко — не в купальнике, а в нижнем белье. Но некоторые девчонки рискнули и вслед за ребятами тоже в море полезли. И, кажется, никто не обратил внимания, в чём они купаются. Всем было весело.

Хорошо всё-таки жить у моря! Я люблю наш причудливый город, который состоит из таких разных частей, будто совсем разные города собрали и сложили вместе. И широкий мелководный залив люблю, и лиман, который поражает приезжих тем, что в нём почти невозможно утонуть. Не представляю, как бы я могла отсюда уехать. Но ведь если думать об институте, то уезжать придётся. Надо решить наконец, чего я хочу.

И ещё вопрос, потянем ли мы плату за институт. Там же вообще годовая оплата 300–400 руб. Чуть не вдвое больше нашего месячного бюджета! Слава богу, что это только через год. Может, ещё что-то изменится. Завтра воскресенье, зайду к тёте Лиде посоветоваться насчёт работы. Родителям пока говорить не буду, а то мама станет переживать, что я не отдохну перед десятым классом. Попозже скажу.

Валя

Воскресенье

В воскресенье ровно в девять утра (не опаздывать! — велел накануне строгий Маринин папа) Валя вместе со старшим братом Мишей стояли у квартиры Ковальчуков в военном городке. Открыла на звонок Маринка и с порога, не успев поздороваться, стала выкладывать новости.

— Во-первых, мы ни на какой аэродром сегодня не едем. За папой утром рано-рано штабной адъютант примчался — вызывают его куда-то. Папа ничего не сказал, форму надел, собрался и пулей выскочил. Велел радио слушать. А по радио — вообще ничего. Обычные воскресные передачи, даже новостей не передают. А во-вторых, сейчас сказали, что будет важное правительственное сообщение. Но это ещё когда… в двенадцать только… А пока ничего не понятно. Отец запретил нам выходить из дома. Санька надулся и вон в комнате сидит. Ясно только, что мы никуда не едем.

Вышла в прихожую Маринина мама.

«Вот о чём говорят „на ней лица нет“», — подумала Валя. Жена лётчика Ковальчука, красавица Оксана Петровна, нынче походила на тень. Огромные, обычно яркие и улыбчивые карие глаза, казалось, почернели, а смуглое лицо под тёмными косами, уложенными венцом вокруг головы, было не просто бледным — почти серым.

— Тётя Оксана, что случилось?

— Сама не знаю, ребята. Но что-то очень нехорошее. Идите-ка вы домой да скажите родителям, чтобы в двенадцать радио включили.

Миша и Валя простились и помчались домой.

Пока рассказали маме, что узнали у Ковальчуков, пока стали строить новые планы на выходной, пришёл из

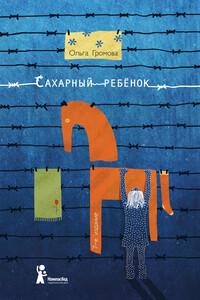

Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок» записана ею со слов Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х – начало 40-х годов в Советском союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа» и попадает в страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему заботятся друг о друге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.