Узники Тауэра - [2]

Из Лондона Вильгельм совершил походы на север и запад Англии, разрушая город за городом, не щадя никого из тех, кто осмеливался взяться за оружие. «В реках вода текла багровая от крови, дым пожаров застилал небо, поля были истоптаны, всюду валялись мертвые тела», – с горечью повествует летописец.

На развалинах англосаксонских поселений нормандцы строили свои крепкие замки – хищные гнезда, откуда они угрожали разорением и смертью всякому, кто осмеливался им в чем-нибудь перечить.

Нормандское завоевание открыло новую эру военных построек в Англии. Англосаксонский замок, burh, был заменен нормандским – castle. До того в Англии не существовало каменных укреплений. Англосаксы и датчане довольствовались деревянными стенами и земляными валами, защищенными палисадом и глубоким рвом; в редких случаях они подновляли ветшавшие римские укрепления.

Вильгельм Завоеватель сам строил каменные замки и требовал того же от наиболее сильных и знатных своих вассалов. Англия при нем покрылась дюжинами замков – характерными для нормандского замкового строительства квадратными твердынями, сложенными из камня. Их недоступность зависела не от каких-либо дополнительных укреплений – рвов, валов, палисадов, – а исключительно от толщины стен. И действительно, англосаксам за все время их многочисленных мятежей против завоевателей ни разу не удалось овладеть замками нормандских рыцарей; да и сами короли с трудом могли сладить с этими оплотами феодального сепаратизма. В период средневековья искусство обороны надолго превзошло искусство нападения. Обыкновенно один лишь голод мог заставить владельца замка поднять воротную решетку и открыть узкие ворота.

Тауэр создавался как королевский замок – место обитания Вильгельма во время его приездов в Англию, вызванных главным образом военной необходимостью – восстаниями и мятежами.

Хроники называют творцом Тауэра Гундульфа Плакальщика. Этот бенедиктинский монах много повидал для своего времени. Он не только жил в Руане и Кайене, но и путешествовал по Востоку, благодаря чему был знаком как с чудесами искусства сарацин, так и с нормандской простотой монастырей Бека и Святого Стефана. Ученик и друг выдающихся пастырей того времени – Ланфранка и Ансельма Кентерберийского, он в Бекском монастыре распоряжался всей художественной частью церковных обрядов и религиозных церемоний. Но главным образом он был известен как плакальщик. Ни один монах не мог плакать так долго и часто, как скорбный Гундульф, у которого слезы лились словно из неисчерпаемого источника.

Сделавшись епископом Рочестера, он украсил этот город собором и, быть может, составил план замка, ибо великая твердыня на Медуэй чрезвычайно походит на великую твердыню Темзы. В Лондоне Гундульф в 1078 году положил начало Тауэру, соорудив Белую башню, первоначальную церковь Святого Петра и старинную башню, впоследствии известную под названием Зальной и в XIX веке ставшую сокровищницей.

Строительство требовало больших расходов, что вызывало ропот в народе. Епископ Дургамский Ральф, ведавший сбором денег на строительство, был ненавидим горожанами. Их издевки над ним имели привкус горечи – его называли Фламбард (что значит «головня») и представляли всепожирающим львом. Тем не менее, дело продвигалось вперед, и Гундульф, умерший восьмидесяти лет от роду, мог видеть свою твердыню оконченной от фундамента до зубцов.

Белая башня была для своего времени гигантским сооружением. Этот каменный цилиндр четырех-пяти метров в диаметре уходил ввысь более чем на тридцать метров. Башня состояла из четырех ярусов: подземелья, нижнего этажа, банкетного этажа и парадного этажа. Каждый этаж делился на три комнаты: западную, идущую с севера на юг во всю длину башни; восточную, протянувшуюся параллельно первой; и поперечную, занимавшую южный угол здания. Комнаты были отделены друг от друга стенами трехметровой толщины. В башенных стенах скрывались тесные клети. Кроме того, отдельные помещения имелись в маленьких башенках, размещавшихся на углах главной башни.

Подземелья представляли собой нечто вроде каменного мешка. Несколько отверстий в стенах служили отдушинами и окнами одновременно. В старину эти помещения использовали как темницы для пиратов, мятежников и преследуемых евреев. Так называемая поперечная комната была темнее и сырее остальных – какая-то пещера под пещерой. Из северо-восточного отделения дверь выходила в тайное углубление в стене, куда не проникал ни воздух, ни свет. Страшнее этого каземата – готовой могилы для еще живого человека – трудно себе представить.

Нижний этаж состоял из двух больших комнат и галерей под сводами. Здесь помещалась стража – алебардщики и пикинеры. В галереях иногда содержали узников. Ниши в стенах, скорее всего, выполняли роль тайников для королевской сокровищницы.

Банкетный зал был уже частью королевского дворца. В этой длинной комнате имелся единственный на всю башню камин. Поперечная комната со временем была обращена в часовню Святого Иоанна Богослова, которая занимала два этажа. Большая часть царственных и знатных узников Тауэра содержались именно в этих покоях.

Ужасное… оно повсюду. Выглядывает из темного леса, караулит под дверью, едет с тобой в одном вагоне. Ужасное… оно всегда. В эпоху царей и во время Первой мировой, в «лихие» девяностые и в наши дни. В прошлом, настоящем, будущем. Ужасное… оно во всем. Пялит безумные зенки сектанта, проливается с небес кровавым дождем, шепчет из жерла старой стиральной машины, звонит по домофону, доставляется курьером на дом. Ужасное уже здесь. В твоих руках! На страницах антологии «Самая страшная книга 2020».

Книга известного писателя и историка С.Э. Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси (XI—XIII вв.). Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной стороны — бесконечные княжеские распри, с другой — настойчивое стремление великих представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Марк Аврелий, Ричард Львиное Сердце, Никколо Паганини… Эти имена рождают в воображении картины минувших эпох: Античности, Средневековья, Нового времени. В сборник исторических миниатюр вошли наиболее яркие факты биографий знаменитых правителей, злодеев, художников и философов прошлого, а также выразительные, но малоизвестные исторические эпизоды, относящиеся к разным странам и эпохам. Главная особенность автора в том, что он нащупывает детали, которые ускользнули от официальных летописцев, показывает характерные особенности великих, их привычки, слабости и пороки.

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков предпринимает попытку дать целостную картину хода русской истории, которая отвечала бы современному уровню исторического знания. В книге рассматриваются вопросы древнеславянской истории и возникновения Русской земли. Большое место в книге уделено связям славянства со многими народами Евразии, выдвинут ряд новых идей и оригинальных взглядов на происхождение нашего государства и русского народа.

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков подробно рассматривает один из самых драматических периодов древней русской истории — со второй половины 70-х годов X века до 1054 года. Это время кровавых династических распрей, коренного преображения духовных основ древнерусской жизни, блестящего взлета древнерусской государственности и культуры, напряженного поиска Русью своего места в мировом историческом процессе, время великих людей, великих событий, великих идей.

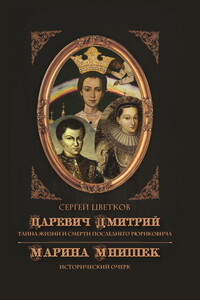

15 мая 1591 года в Угличе произошло событие, во многом предопределившее дальнейший ход русской истории. При загадочных обстоятельствах погиб восьмилетний царевич Дмитрий – последний отпрыск Ивана Грозного. А может, и не погиб – на этот счет у историков существуют различные мнения. От ответа на этот вопрос во многом зависит наше восприятие событий Великой русской смуты 1605–1613 годов. Кому присягнули русские люди в мае 1605 года – Самозванцу, или же все-таки истинному царевичу Дмитрию? Кто был убит годом спустя и чьим прахом москвичи зарядили пушку и выстрелили в сторону Литвы – Лжедмитрия или же законного царя, последнего Рюриковича? И наконец, кто же был канонизирован под именем царевича Дмитрия – настоящий сын грозного царя или какой-то другой, неизвестный отрок? На все эти вопросы читатель получит ответ в книге историка Сергея Цветкова «Царевич Дмитрий».

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.