Узник гатчинского сфинкса - [10]

Но особливо приводят меня в восторг сильные и энергические места в его сочинении, его прекрасные изречения по поводу смерти…»

Дверь тихо скрипнула и на пороге встал Иван Соколов.

Коцебу тотчас же захлопнул тетрадь, но, увидав Соколова, вскочил, схватил его за рукав серого полукафтана, потащил к дивану.

— Ах, душа-Иванушка! — сказал он ему с восторгом. — Ты вот послушай, послушай — про нас это, про нас!

— Опять Сенека?

— Ты послушай! — перебил его Коцебу.

Он читал удивительно. Наверное, вот это пронзительное ощущение слова, его значение в контексте и его интонация, помогало ему в работе над драматическими произведениями. Каким-то непостижимым образом он нашел точный ритм и мелодию речи воспитателя Нерона — этого «дядюшки христианства», — когда особенно четко обнажалась мысль.

— Я умру, то есть я перестану страдать; я освобожусь от оков, я перестану тосковать об участи моей жены, моих детей; я перестану быть рабом даже самой смерти…

В минуту, когда Коцебу оторвался от чтения, со стороны большого желтого шкафа, подле коего на стуле сидел Соколов, на него повеяла такая непонятная и тягостная тишина, что ему сделалось вдруг как-то не по себе. Соколов сидел, закрыв белыми тонкими ладонями лицо, по которому скатывались редкие слезы.

— Я, пожалуй, пойду, — тихо сказал Соколов, вставая.

— Отчего же? И я с тобой, как договаривались…

Коцебу был смущен и несколько растерян, и, как всегда в таких случаях, суетлив. Он все никак не мог найти сапоги, потом широкий охотничий пояс. Наконец оделся, прихватив ружьецо, и они вдвоем вышли во двор. Там у тяжелой березовой поленницы сидел Росси с очередной курганской молодкой. Боже, и как они ему не надоедят — наверное, с дюжину уже пропустил через свои руки.

— Мы на охоту, — сказал ему Коцебу, — к возврату не забудь чайку приготовить.

По обыкновению, они вышли к Тоболу через двор по тропке. По мосту, настланному вместо досок широкими плахами, перебрались на другой берег. После недавнего дождя трава искрилась, солнце жгло, от земли шел пар, стало душно и тяжело. Низинная часть поймы с озерами и густыми зарослями камыша кишела непуганой птицей. Да и кому ее было пугать, когда на весь город и были вот эти две старенькие берданы с изношенными ложами и поржавелыми пружинами, которые стреляли не иначе, как дав два-три раза осечку кряду, а потому всегда неожиданно и невпопад.

Соколов остановился. Он был бледен и слаб. И в глазах его — тоска.

— Вы простите меня, Федор Карпыч, — сказал он глухо, грудью.

— Что ты, что ты, душа-Иванушка, это ты меня прости, кто знал…

— Жена у меня и двое… Войцеку-то теперь уже девятый, а Барбаре шесть. — Он задумался, опустив голову и сосредоточенно рассматривая под ногой сухие комья прошлогоднего камыша. Потом неожиданно встрепенулся, сказал: — Да, да, большие! — И опять пошел куда-то по зеленой осоке, вдоль глухого кочкарника, огибая тихое озеро с тяжелой, темной водою, наполовину затянутой ряской.

Коцебу шел позади. И каждый думал о чем-то своем. Вокруг что-то летало, со свистом, шумно плюхалось в воду, будто туда бросали старые стоптанные башмаки. Пронзительно, как девчонки в играх, кричали чибисы, бумагой шуршал камыш. Жара вроде бы и спала, а солнце повернулось и теперь стояло сбоку. И вот уже тени стали заметно удлиняться, но все-таки было еще душно. И тогда Соколов остановился и, сбросив с себя свою неизменную камлотовую куртку, снял и рубашку, подставляя бледные телеса горячему солнышку.

Коцебу заметил, что они обошли озеро кругом.

— Сил нет более, — сказал Соколов, присаживаясь на высокую сухую кочку и пристраивая рядом ружье. — Ноги не держат.

— Зря ты так, Ванюша! — ответил Коцебу. — Ну, да ладно, вот и хорошо! — добавил он тут же и тоже поспешил разоболачиться. И тут Соколов вдруг увидал на его левом боку нечто вроде небольшого холщового мешка, притороченного к телу длинными завязками. Когда же Коцебу его снял, Соколов еще более удивился, заметив, что мешок этот был вокруг прострочен белою ниткою и потому класть в него ничего было нельзя.

— Федор Карпыч? — с удивлением спросил Соколов.

— Ах, Ваня-Ванюша! — только и сказал Коцебу.

Иван Соколов — ссыльный поляк, бывший небогатый землевладелец. Его имение находилось где-то на новой русско-прусской границе. Однажды он преспокойно обедал у своего соседа генерала Виельгорского. Вдруг к барскому дому подъехала фельдъегерская тройка, из нее выскочили молодцы, без всяких объяснений Соколова схватили и увезли, не дав даже проститься с родными. Потом ему кто-то из чиновников намекнул, что он сослан «за подозрительную переписку», что окончательно поставило в тупик этого в высшей степени застенчивого человека. И вот уже три года политический преступник Иван Соколов живет в Кургане, получая от казны 15 копеек на день на прокорм и на прочие расходы. Этих денег, при его бережливости, ему хватало на хлеб, квас и молоко. Одет он всегда был чисто, в польское платье, но такое ветхое, что временами становилось за него страшно: а вдруг единожды это все прямо падет к ногам и рассыплется прахом?

Город его любил, верно, за обхождение, хорошие манеры, за его добродушие и желание всем угодить, помочь. Он почитался тут миротворцем. К тому же еще и честности был необыкновенной. И старый и малый звали его не иначе, как только «Ванюшей». Людям с этим совестливцем было легко, и при встрече с ним непременно одаряли его любезностями и улыбкой. И зазывали к себе в домы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Привет тебе, любитель чтения. Не советуем тебе открывать «Реквием» утром перед выходом на работу, можешь существенно опоздать. Кто способен читать между строк, может уловить, что важное в своем непосредственном проявлении становится собственной противоположностью. Очевидно-то, что актуальность не теряется с годами, и на такой доброй морали строится мир и в наши дни, и в былые времена, и в будущих эпохах и цивилизациях. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации.

Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.

Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.

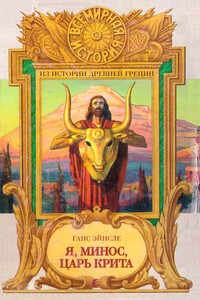

Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.