Удивительная история информатики и автоматики - [5]

Поэтому во многих европейских странах начиная с XV века сформировалось сословие мастеров счета. Были они (правда, несколько позже) и в России. Вспомним бессмертную комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782 год), один из персонажей которой, отставной солдат Цыфиркин, так говорит о себе: «Малу толику арихметике маракую, так питаюсь, у счетных дел. Не всякому открыл Господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь: праздно жить не люблю».

До середины XVIII века мастера счета, подобно Цыфиркину, в основном перебивались случайными заказами. Но в 1767 году в Англии вышел первый выпуск ставшего впоследствии ежегодным «Морского альманаха» («Nautical Almanac»). Основным предназначением издания было помочь морякам определять долготу в открытом море, поэтому альманах содержал различные астрономические таблицы (в первую очередь лунные расстояния с интервалом в три часа на каждые сутки года). Для расчета таблиц по всей стране нанимались квалифицированные вычислители, выполнявшие свою работу на дому, причем каждый из них производил полный набор расчетов на определенный период времени. Из сохранившихся списков следует, что первой женщиной-компьютером, привлеченной для выполнения счетных работ, стала некая Мэри Эдвардс. Организатором работ и редактором альманаха был королевский астроном Невил Маскелин.

После этого различные схемы организации вычислительных работ с помощью коллектива людей применялись во многих странах в течение почти 200 лет. История знает такие масштабные проекты использования людей-компьютеров, как предложенный в 1922 году кембриджским математиком Льюисом Ричардсоном план задействовать одновременно 64 000 (!) счетчиков в разных странах для расчета прогноза погоды. Компьютеры вели свои расчеты на бумаге, а ближе к концу XIX века впервые стали использовать арифмометры. Для того, чтобы отличить «счетные машины» от «счетных людей», различные устройства для механизации счета стали называть калькуляторами (calculator) или вычислительными машинами (computing machine).

Своего расцвета профессия компьютера достигла в 1930-1940-е годы. В это время была особенно велика потребность в различных таблицах — математических, астрономических, баллистических, навигационных и других. Для их составления требовалось производить огромный объем вычислений, и количество людей, вовлеченных в эту деятельность, исчислялось тысячами. В штатном расписании научных организаций и фирм значились такие должности, как «младший компьютер», «помощник компьютера», «компьютер» и «старший компьютер». Например, известный американский ученый в области вычислительной техники Герберт Грош, начавший свой трудовой путь в 1935 году именно с должности компьютера, в последние годы жизни в шутку называл себя «самым старым компьютером на Земле».

Когда в середине 1940-х годов стали появляться первые электронные вычислительные машины, их воспринимали всего лишь как большие и очень быстрые арифмометры, способные с огромной скоростью производить вычисления. Они должны были заменить на этой работе людей-компьютеров и, естественно, также получили это наименование. Чтобы избежать терминологической путаницы, в 1945 >Г°ДУ знаменитый компьютерный пионер, создатель серии релейных электромеханических машин Джорж Стибиц, предложил сохранить названия калькулятор и вычислительная машина за простыми механизмами, способными выполнять за один раз одну из четырех арифметических операции над парой чисел, а словом компьютер называть машины, «способные автоматически выполнять последовательности таких операций и сохранять промежуточные результаты». Людей, которые работают на таких машинах, Стибиц предложил называть операторами (operator).

Действительно, терминология еще только формировалась. Первая механическая вычислительная машина Mark I, построенная Говардом Айкеном в 1944 году, официально называлась ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) — т. e. калькулятор, а не компьютер. Название знаменитого ENIAC (первая электронная вычислительная машина, построенная в США в 1946 году) было аббревиатурой слов Electronic Numerical Integrator and Computer. Первая в Европе электронная вычислительная машина, построенная в Англии в 1949 году, называлась EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator). А вот великий английский математик Алан Тьюринг свой проект вычислительной машины назвал АСЕ (Automatic Computing Engine). Слово engine — «устройство, машина» — явно отсылало к знаменитой аналитической машине (analytical engine) его не менее великого соотечественника Чарльза Бэббиджа. Таким образом, слово computer далеко не сразу прижилось даже в США и Англии. Окончательно это произошло только в первой половине 1950-х годов.

Тем не менее, в итоге действительно утвердились наименования, предложенные Джорджем Стибицем.

Например, когда на смену механическим арифмометрам пришли первые электромеханические (в начале 1950-х годов), а затем электронные настольные вычислительные устройства (в начале 1960-х), они также стали называться калькуляторами. Это слово используется и сегодня, хотя нынешние калькуляторы стали уже совершенно иными.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

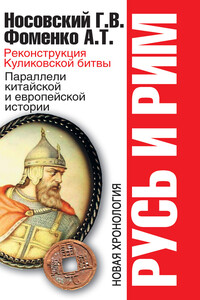

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.