Учитель - [3]

Мальчик как мальчик, лет 12–13, но на площадке он играл особую роль. Вот уже полчаса мы следим за игрой, но он ни разу не дотронулся до мяча.

Он обладал редким даром обходить мяч, вовремя уворачиваться от него, делать вид, что мяч должен взять другой. Он явно мешал всей команде. Но зато он был «великим теоретиком». После каждого потерянного по его вине мяча он обвинял громко кого-либо из игроков своей команды. Жестикулировал руками, принимал различные позы, объясняя, как надо было принимать этот мяч, и выражая сожаление, что ему пришлось играть с такими игроками в одной команде.

Булач не мешал, как судья, вести ему эту «игру». Команда его с треском проиграла. Возмущению нашего «великого» игрока не было предела. Тот сожалел вслух, что ему пришлось играть в одной команде с такими «лопухами».

– А знаете, как зовут все дети в лагере этого мальчика? – обратился к нам Булач. – Все ребята и девчата зовут его Лев Толстой.

Алил Давыдов беседует с сыном Булача Имадутдиновича. Беседу внимательно слушает «Лев Толстой»

Кто его назвал так и почему именно Лев Толстой, никто не знал. Не мог ответить на этот вопрос и сам мальчик. Он ничего не имел против своего нового имени, ему даже нравилось, что его так называют. А когда я спросил его, кто такой Лев Толстой, знает ли он? Он ответил спокойно: «Все говорят в лагере, что это я».

Хотя команда «Льва Толстого» с треском проиграла эту встречу, никто не осмелился упрекнуть его как главного виновника в этом. Наверное, потому, что его звали «Лев Толстой».

На вторую смену наш «герой» не приехал, и Булач не раз с юмором говорил: «В лагере стало скучно, кого-то не хватает, нет «Льва Толстого».

Чувство юмора в нужный момент никогда не покидало Булача Имадутдиновича, его шутки, добрый смех всегда поднимали настроение у окружающих. Мы ждали, что «Лев Толстой» приедет в лагерь и в последующие годы, но, увы, напрасно. Это одна лишь веселая история из нашей совместной лагерной жизни.

Его скромность – величие души

Никогда не встречал и, видимо, больше не встречу человека скромнее Булача Имадутдиновича. И книги его так же скромны, очень содержательны, каким был он сам. Многие его книги есть у меня с автографом еще с 70-х годов.

Как-то, подписывая мне очередную свою книгу, Булач Имадутдинович вежливо обратился ко мне: «Можно я напишу «Моему другу»?». Он, сам Булач, спрашивал у меня разрешения! Я ответил: «Это большая честь для меня». Иногда я говорил ему в шутку: «Ваша скромность перешла все границы нескромности».

В последние годы мы почти ежедневно совершали прогулки и беседовали. Лишь теперь я понимаю, какое большое значение имели для меня эти, на первый взгляд, простые темы наших бесед.

Б. И. Гаджиев в коллективе школы № 5

Бывало, навстречу нам шли люди, громко разговаривая, иногда неприлично выражаясь. Булач Имадутдинович брал меня под руку и просил перейти на другую сторону улицы. Отнюдь не из страха!

Скромность не уступала его смелости. Я не раз был свидетелем того, когда Булач помогал слабым и приводил в порядок разных дебоширов.

Помню, в 1964 году мы с лагерным отрядом отправились на Поляну туристов.

Недалеко от Агачкалы из крайнего дома раздались крики женщины, просящей о помощи. Булач, не раздумывая, ворвался в этот дом, а уже через минуту выбросил из окна мужчину с ножом в руках.

Когда мы поинтересовались, не ранен ли он, Булач спросил: «А разве у него был нож?»

Смелость – отличительная черта всех братьев Гаджиевых. Они проявляли смелость, мужество и находчивость во всем. Старший брат Булача – Абакар, по профессии агроном, был тоже туристом, скалолазом и альпинистом. Другой брат Курбан был первым мастером спорта в Дагестане и покорил не одну вершину нашей страны. Магомед – прославленный командир дивизиона подводных лодок, впервые в морской практике вступивший в бой в надводном положении с кораблем противника и победивший его. Первый в Дагестане Герой Советского Союза. Альберт – также первый в Дагестане контр-адмирал.

Сам Булач Имадутдинович тоже был смелым скалолазом и альпинистом. Бывая с ним в походах, я иногда слышал: «А что там, на вершине?.. А сумею ли я подняться на эту вершину?» И обязательно поднимался.

А меня он вежливо просил не сопровождать его, а страховать на земле, т. е. он страховал меня.

В своей замечательной книге «Записки дагестанского учителя» Булач Имадутдинович рассказывал о случае, когда ему пришлось спасать козла, застрявшего на высокой скале. Сделав из веревки «носилки», он спустился по вертикальной стене 30-метровой высоты и спас козла. Сверху его страховали ученики.

Не могу не вспомнить еще один эпизод. Между селениями Акуша и Гапшима есть «медовая скала». По преданию, туда в 20-е годы за медом взбиралось несколько смелых сельчан.

Не буду останавливаться на огромных трудностях, которые встретил Булач, решив повторить их подвиг, но он сделал это дважды – один и с братом Абакаром.

С народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым

В минуты откровения Булач говорил мне, что ему не раз снилась эта скала, будто он срывается и летит в пропасть.

Энергии, оптимизма и жизненной силы в нем было больше, чем у кого-либо.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

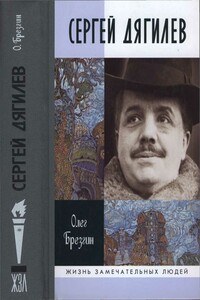

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.