Учение Оригена о Святой Троице - [3]

6

литературы, которая представляет ряд попыток частных лиц раскрыть ту или другую сторону церковного догмата.

Древние символы веры, употреблявшиеся в различных церквах, излагают учение о Св. Троице в выражениях, сходных между собою до буквальности. Все символы западных церквей приближаются к так называемой римской форме апостольского символа. Вот самый краткий образец этого типа:

"Верую в Бога Отца вседержителя, и во Иисуса Христа, Сына Его единородного, Господа нашего, родившегося и пострадавшего, и во Святого Духа". >1

Восточная форма символа отличается от западной лишь вставкою слова"единаго"в первом и втором члене символа. Самый краткий символ восточного типа читается следующим образом:

"Верую во единого Бога Отца вседержителя и во единого Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Его, родившегося от Духа Святого из Марии Девы… и в Духа Святого". >2

Не полнее учение о Св. Троице излагается и в правилах веры у св. Иринея и Тертуллиана (насколько текст правил у последнего представляет выражения, действительно авторизованные церковью, а не его собственное сочинение. >3Распространение члена о Св. Духе (у св. Иринея этот член читается таким образом:

"и в Духа Святого, чрез пророков провозвестившего домостроительство и пришествия… Христа Иисуса"…) представляет единственное материальное отличие"правил веры"от самых кратких символов в отношении к изложению учения о Св. Троице.

1) Hahn. Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln. Breslau. 1842. Этот символ читается в сакраментарии Геласия. Наиболее важные дополнения принадлежат, вероятно, позднейшему времени. Такова, напр., вставка, читаемая в галликанском миссале (Hahn, S. 36): Filium ejus unigenitumsempiternum. Дополнение к первому члену в аквилейском символе: credo Deo Patri… invisibili et impassibili, по свидетельству Руфина, направлено против савеллиан (Hahn, S. 30.31).

2) Этот символ записан Руфином и совмещает в себе общие черты других восточных символов (Hahn, S. 44—48). Последние полнее этого символа, но сделанные в них вставки относятся, может быть, к III в.

3) Hahn, S. 63—64. 68—72. Словами самого Тертуллиана следует признать, напр., такие места: «Unicum quidem Deum credimus, sub hac tamen dispensatione,

7

Из такого содержания древних символов и правил веры видно, что церковь в авторизованных ею памятниках указала только на отношение между имманентною Троицею и Троицей откровения, троичность во внутренней жизни Божества поставила в основу Его тройственного отношения к миру и таким образом совместила оба возможные взгляда на смысл известного изречения Спасителя (Мф. 28, 19). Но основная сторона догмата, учение о Троице имманентной, в этих памятниках веры древней церкви формулируется почти в тех же словах, в каких формулировал ее и Христос, т. е. вовсе не раскрывается. >1

quam οίκονομίαν dicimus, ut unici Dei sit et Filius etc. (adv. Ргах. с. 2); Filium (misisse) vicariam vim Spiritus sancti (de praescr. c. 13).

1) Заметное исключение в этом отношении представляет крещальный символ в VII кн. «Постановлений апостольских» (Hahn, S. 40). Замечательны следующие выражения этого символа: «Верую и крещаюся во единого нерожденного, единого истинного Бога (εις ἕνα ἀγέννητον, μόνον ἀληθινὸν θεόν) вседержителя Отца Христу… и в Господа Иисуса Христа, единородного Его Сына… прежде век по благоизволению Отца (εὐδοκία του Πατρός) рожденного». Едва ли есть возможность доказать, что этот символ, записанный в памятнике конца III в. (Hahn, S. 41) или даже начала IV в. (Schaff, Geschichte der alten Kirche. Leipzig. 1867- S. 367), восходит ко II веку; но если бы это было доказано, то на крещальный символ можно было бы смотреть как на прямой источник аналогичных с вышеприведенными выражений древних христианских писателей. Во всяком случае эти слова памятника, авторизованного самою церковью, представляют одно из важных данных для правильного представления отношения к церковному учению некоторых опытов уяснения догмата о Св. Троице, для правильной оценки той формы воззрения на единство Божества, которая господствует в древней христианской литературе.

ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ПЕРВОМ И ВТОРОМ НАЧАЛЕ

Учение Филона (10) о Боге (11) и Его Слове (13); Λόγος ένδιάθετος и Λόγος προφορικός (15); Логос как посредник (18); вопрос о его личности (20). Характер учения Филона о Логосе (21). Учение Плотина о едином (22); единое как благое (23) и сверхразумное начало (26). Рождение ума (30). Ум как многое (31) и энергия (33); его отношение к единому. Философия Плотина в отношении к Филону (36) и к христианству (36).

Вслед за учением церкви о Св. Троице рассмотрим господствовавшие в первые века христианства философские представления, которые имеют некоторую аналогию с этим церковным догматом. Их влияние на мысль христианских писателей началось так рано и продолжалось с такою устойчивостью, что обзор этих воззрений становится настолько же важным для понимания учения Оригена, как и большинства его предшественников. Прямо или косвенно, путем непосред-

8

ственного изучения философских сочинений или чрез посредство той суммы философских представлений, которая усвоена образованным обществом, христианские писатели становились в то или другое отношение к современной им философии и обыкновенно поддавались ее влиянию. Если учение церкви давало содержание их воззрениям, то философия была тою призмою, чрез которую оно проходило. Влияние философии не было только формальным: оно отражалось не только на языке, не только на форме изложения, но привносило нечто и в самое содержание учения церковных писателей. При этом нет необходимости предполагать, что эти привносные элементы заимствованы непосредственно из философии: ознакомившись с кругом вопросов, которые решала философия, церковные писатели с подобными же вопросами обращались и к церковному учению и в нем самом находили те пункты, в которых их воззрение соприкасается с философскими представлениями той эпохи, но находили эти пункты благодаря лишь тому, что усвоили от философии определенную форму воззрения.

Болотов, Василий Васильевич, — знаменитый церковный историк (родился 31 декабря 1853 г., умер 5 апреля 1900 г.). Сын дьячка тверской епархии, Болотов получил образование в тверской духовной семинарии и в спб. духовной академии, в которой затем преподавал общую церковную историю. В 1879 г. Болотов защитил магистерскую диссертацию "Учение Оригена о Св. Троице" (СПб., 1879). С основательным и глубоким богословским образованием Болотов соединял самые широкие и разносторонние филологические познания. Работы Болотова по истории древнехристианских коптской, эфиопской и сирийской церквей, всегда заключавшие в себе много нового, возбуждали живой и глубокий интерес среди специалистов всех стран.

"Лекции по истории Древней Церкви, первый том. Введение в церковную историю" Василия Болотова, великого православного историка, умевшего совмещать научную объективность, верность Преданию и философский дар. В истории Болотов усматривал «голос церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени,- голос ничем не заменимый, который всегда и повсюду составлял предмет веры для всех». Болотовские "Лекции по истории Древней Церкви" - блестящий труд, классика церковной историографии, возможно лучший по своей теме (хотя прошел уже век после их чтения)

Василий Васильевич БОЛОТОВ. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ. Том 4. Санкт-Петербург Аксион эстин 2006© Сканирование и создание электронного варианта: издательство «Аксион эстин» (www.axion.org.ru), 2006.

"Лекции по истории Древней Церкви, второй том. История церкви в период до Константина Великого" Василия Болотова, великого православного историка, умевшего совмещать научную объективность, верность Преданию и философский дар. В истории Болотов усматривал «голос церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени,- голос ничем не заменимый, который всегда и повсюду составлял предмет веры для всех». Болотовские "Лекции по истории Древней Церкви" - блестящий труд, классика церковной историографии, возможно лучший по своей теме (хотя прошел уже век после их чтения)

"Лекции по истории Древней Церкви, третий том. История церкви в период Вселенских соборов" Василия Болотова, великого православного историка, умевшего совмещать научную объективность, верность Преданию и философский дар. В истории Болотов усматривал «голос церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени,- голос ничем не заменимый, который всегда и повсюду составлял предмет веры для всех». Болотовские "Лекции по истории Древней Церкви" - блестящий труд, классика церковной историографии, возможно лучший по своей теме (хотя прошел уже век после их чтения)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этом томе подробно излагается вероучение адвентистов седьмого дня и дается его детальное разъяснение на основании глубокого и всестороннего анализа библейского текста и новейших исследований в области систематического богословия.

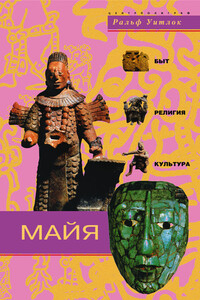

В этой книге популярно и увлекательно рассказывается о зарождении, расцвете и крушении загадочной цивилизации майя. Вы узнаете о народе, который строил прекрасные города-государства и замечательно вел сельское хозяйство. В его религии огромную роль играла астрология и, благодаря этому обстоятельству, совершенствовались математика и астрономия. Майя смогли создать точнейшие календари, поразительную архитектуру и искусство, проникнутые их глубокими и таинственными верованиями.

Невероятный успех Дэна Брауна и его последователей в очередной раз показал огромную популярность христианской темы. Но книг, посвященных «новым прочтениям» и «тайнам» христианства, издано гораздо больше, чем книг о собственно христианстве, особенно написанных для нецерковной аудитории. Именно этим объясняется «экскурс» Елены Прудниковой, автора нашумевших исторических исследований, посвященных сталинской эпохе, в такую, казалось бы, неожиданную область.Возможно ли соединить приверженность Православию с исторической объективностью? Традиционно «скучную» религиозную тему с основным принципом автора «книга должна быть интересной»? Оказалось, возможно – и не только это.

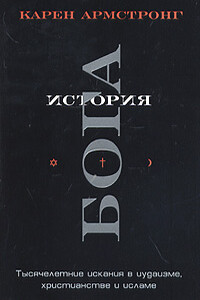

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия — иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо, охватив в одной книге всю историю единобожия — от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.