Тюремные Тетради - [6]

То, что механистическая концепция есть религия подчиненных, с наглядностью вытекает из анализа развития христианской религии, которая в известный исторический период и в определенных исторических условиях была и продолжает оставаться «необходимостью», необходимой формой воли народных масс, определенной формой рациональности мира и жизни и которая создала общие нормы реальной практической деятельности. В следующем отрывке из статьи, напечатанной в «Чивильта католика» («Индивидуализм языческий и индивидуализм христианский», номер от 5 марта 1932 г.), мне кажется, неплохо выражена эта функция христианства: «Вера в надежное будущее, в бессмертие души, уготованной для блаженства, в то, что можно наверняка достичь вечного наслаждения, была движущей пружиной напряженной работы по внутреннему со-вершенствованию и духовному возвышению. Здесь настоящий христианский индивидуализм нашел импульс для своих побед. Все силы христианина были собраны для достижения этой благородной цели. Избавленный от спекулятивных терзаний, изматывающих душу сомнениями, и просвещенный бессмертными принципами, человек почувствовал, как воскресает в нем надежда; уверенный, что высшая сила поддерживает его в борьбе со злом, он совершил насилие над самим собой и победил мир». Но и в этом случае речь идет о наивном христианстве, а не о христианстве иезуитированном, ставшем настоящим наркотиком для народных масс.

Позиция же кальвинизма с его железной концепцией бла-годати и предопределения, которая обусловливает широкое распространение духа предпринимательства (или становится формой этого движения), еще более выразительна и характерна. (По этому поводу можно посмотреть «Протестантскую этику и дух капитализма» Макса Вебера, опубликованную в «Нуови студи» за 1931 год и в последующих номерах и книгу Гретхюйзена о религиозных истоках буржуазии во Франции.)

Отчего и как распространяются, делаясь популярными, новые мировоззрения? Влияют ли (как, в какой мере) на этот процесс распространения (который в то же время является процессом замены старого и очень часто процессом комбинации нового со старым) рациональная форма, в которой изложено и представлено новое мировоззрение, авторитет излагающего и тех мыслителей и ученых, которых он призывает себе в поддержку (поскольку этот авторитет признан и оценен хотя бы в общих чертах), принадлежность к той же организации, в которую входит тот, кто поддерживает новое мировоззрение (после вступления в эту организацию по совсем иным соображениям, чем солидарность с новым мировоззрением)? На практике эти элементы соединяются в различном сочетании в зависимости от социальной группы и от культурного уровня данной группы. Найти ответы на эти вопросы было бы интересно, поскольку это касается народных масс, ми-ровоззрение которых меняется с большим трудом и которые, во всяком случае, никогда не меняют его на какое-либо другое путем принятия последнего, так сказать, в «чистой» форме; новое мировоззрение всегда утверждается только в виде более или ме-нее странной и причудливой комбинации старых и новых взглядов. Рациональная, логически стройная форма, полнота рассуждения, не упускающего из виду ни одного мало-мальски значи-мого аргумента, как позитивного, так и негативного, имеет свое значение, но это значение далеко не решающее; правда, в определенных условиях оно может стать решающим, например когда данный человек уже переживает интеллектуальный кризис, колеблется между старым и новым, потерял веру в старое и еще не решился на новое и т. д. Примерно то же можно сказать об авторитете мыслителей и ученых. Он очень велик в народе, но ведь у каждого мировоззрения есть свои мыслители и ученые, которых оно выдвигает, и авторитет разделяется между ними; кроме того, у любого мыслителя можно что-то выделить, поставить под сомнение, высказался ли он именно так, а не иначе, и т. д. В заключение можно сказать, что процесс распространения новых мировоззрений определяется политическими а в конечном счете – социальными причинами, но формальный элемент, элемент логической стройности, так же как элемент авторитетности и элемент организационный, обретают в этом процессе очень важную функцию сразу же после формирования общей ориентации как у отдельных индивидов, так и у крупных групп. Из этого, однако, следует вывод, что массы как таковые не могут усваивать философию иначе, как веру. Впрочем, представим себе интеллектуальную позицию человека из народа; она сформирована из мнений, убеждений, различительных критериев и норм по-ведения. Всякий придерживающийся иной точки зрения и обладающий более высоким интеллектом умеет аргументировать свои доводы лучше, чем он, логически «припирает его к стенке» и т. д. Должен ли из-за этого человек из народа изменить свои убеждения, изменить только потому, что в непосредственной дискуссии он не может доказать их правоту? Но тогда ему пришлось бы менять их каждый день, то есть всякий раз, как ему встретится идеологический противник, интеллектуально стоящий выше его. Итак, на каких элементах зиждется его философия, и в особенности та его философия, которая облечена в самую существенную для него форму нормы поведения? Самым значительным является, несомненно, элемент нерационального характера, элемент веры. Но веры в кого и во что? Прежде всего в социальную группу, к которой принадлежит он сам, поскольку она мыслит в общем и целом так же, как он: человек из народа думает, что много людей вместе не могут ошибаться, ошибаться целиком и полностью, как это пытается внушить ему его противник в споре; верно, сам он не способен так хорошо поддержать и развить свои доводы, как его противник, но в его собственной группе есть кое-кто, кто наверняка сумел бы это сделать даже лучше, чем этот его противник; и он вспоминает, что в самом деле когда-то слышал убедившее его обстоятельное, логичное изложение оснований этой его веры. Он не помнит данных конкретных оснований и не смог бы их повторить, но знает, что они существуют, потому что слышал, как их излагали, и был ими убежден. И если эта твердая убежденность была однажды вну-шена ему, она сама начинает поддерживать себя, даже если потом человек не может найти аргументы в ее защиту.

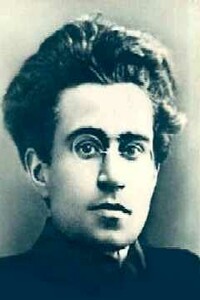

Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.