Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй - [5]

В конце грамотки обнаружилась и рекомендация, тоже написанная в столбик, убористо и мелко, потому что ме́ста уже не осталось:

Внимательно смотреть вокруг,

смотреть и слушать!

E-mail: doctorgrachev@gmail.com

В сочетании перьевой ручки с электронным адресом мне почудилась новая издевка. Мошенник. И шут!

На улице было так же пасмурно и зябко. Я снова расправил бумажный комок, разгладил и разорвал на клочки. С наслаждением выкинул в мусорное ведро, стоявшее рядом. Отер о брюки ладони. Сдул две прилипшие бумажные соринки с рукава пиджака. Выругался – черно, длинно, вслух.

Шедший мимо седой человек с очень прямой спиной и видом отставного военного инженера хмуро зыркнул в мою сторону, но промолчал.

А мне полегчало.

В машине я позвонил Толику. Что он имел в виду? Кидая телефон клоуна?

Толик не отвечал. Стоя в пробке, набрал его снова – все так же тянулись караваном безответные гудки, затем он был вне зоны доступа. Заехал на мойку и, пока мыли мою машину, съел борщ в кафешке при мойке. Вернулся домой и проспал как убитый до темноты – впервые за эти месяцы.

Вечером позвонил Толику на домашний, трубку взяла Кира.

– Толик уехал на праздники. Рыбачить. Да, как обычно. Дня через три вернется.

Она произнесла это совершенно равнодушно, мол, куда денется, не пропадет, и мне стало обидно за Толика. Впрочем, он никогда на нее не жаловался. Только сбега́л на рыбалку.

Толик. Доктор, он тоже важен, если бы не он, я никогда не отправился бы в путешествие по вашему маршруту, вообще без него многого бы не случилось. Например, я не встретил бы Наташу и вряд ли прочитал Уитмена.

Мы познакомились лет двадцать назад, на одном из тех семинаров, что росли тогда в университете, как грибы под теплым дождичком новых времен. Я учился на журфаке, Толик на философском. На его факультете и открылся этот семинар по философским корням американской поэзии XX века, но, как выяснилось на первом же занятии, на самом деле по комментированному переводу с английского на русский.

В основном это были поэты, которых у нас переводили мало или даже замалчивали. Пока все не поменялось в стране.

Объявления о семинаре повесили и в нашем здании, и я поехал на «Университет». Семинаром руководил гладко выбритый старичок с осанкой и внешностью владетельного барона, но, как немедленно обнаружилось, – зануда, готовый обсуждать оттенки значений каждого слова вечность! За полтора часа мы прочитали всего несколько строк, уже не припомню, из кого, по-моему, из Элиота, это было, кажется, что-то в античном духе, я все равно не понял ни слова. На следующий семинар толпа желающих читать Элиота, Паунда и Одена сократилась до горстки самых стойких. Всего нас осталось человек восемь. Мне хотелось подтянуть английский, Толик, кажется, и в самом деле надеялся разобраться в философской подпитке их сочинений. Но на третий раз старичок заболел, и болел долго, потом появился только однажды и исчез навсегда. Так все и оборвалось. Зато мы успели познакомиться с Толиком Извольским.

Я заметил его уже на втором семинаре. Он предлагал самые смелые слова для перевода, так и сыпал датами военных битв Севера и Юга и именами американских президентов. После семинара мы вместе пошли к метро, не нарочно, скорее, так получилось. Уже около качающихся стеклянных дверей Толик предложил не тащиться в метро, а погулять по Ленинским горам.

Он недавно приехал в Москву и относился к ней романтически. Был влюблен в Остоженку, Ордынку, даже в наши университетские края, много гулял. Говорил, на ходу думается лучше.

Наверное, это единственный известный мне случай, когда форма до такой степени противоречила содержанию, или наоборот. Толик был невзрачный. Тогда – совсем. Невысокий, худенький, в очках с толстенными стеклами, вечно в чем-то застиранном и сером, и волосы у него были серые, бесцветно-русые, он не любил стричься, но и мыться недолюбливал, сальные пряди, заложенные за уши, – какой-то детдомовец, которому остро не хватало заботливой женской руки. Потом оказалось: так все и было! В общем, печать отверженности или потерянности лежала на нем, и, казалось, тихий мрак прятался где-то там, под очками, в уголках глаз.

Но этот угрюмый мальчик был настоящим вундеркиндом, в школу он поступил в пять лет, в университет в пятнадцать; когда мы познакомились, ему не было и семнадцати. К тому же стоило Толику увлечься, заговорить о том, что его действительно волновало, он вспыхивал, буквально, и начинал сиять изнутри. Как это было верно со стороны просветителей, или кого там до них, сравнить разум со светом. Хотя с такой отчетливостью я видел это только в моем друге, видел, как интеллект, вдохновение, разум вмиг освещают его лицо, и… происходит чудо. Толик на глазах хорошел, он словно вырастал, милел, глаза его разгорались, щеки розовели, он начинал часто и восторженно моргать, да, была у него такая смешная привычка – моргать, в тот раз он восхищался Витгенштейном, которого как раз прочитал, и, пока мы шли мимо сияющего главного здания, рассуждал о покровах, которые язык набрасывает на мысль, о том, что на фоне вечно меняющей одежды мысли молчание – гораздо основательнее и точнее любого слова. Но сам он не замолкал, конечно.

Тетя Мотя (настоящее имя Марина) — в прошлом учитель русского и литературы, сейчас корректор еженедельной газеты и — героиня одноименного романа Кучерской.«Адюльтер — пошлое развлечение для обитателей женских романов», — утверждает Тетя Мотя, но… внезапно обнаруживает себя в центре романтических отношений. И закрутилось: любовная связь, которой она жаждет и стыдится, душная семейная жизнь, сумасшедший ритм газеты…И тут ей в руки попадает дневник сельского учителя: неспешная жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского быта, сценки с Нижегородской ярмарки и чайных плантаций на острове Цейлон.Остается только понять, где настоящая жизнь, а где ее имитация.Журнальный вариант.

Майя Кучерская, автор маленькой книжечки «Современный патерик», ставшей большим событием (Бунинская премия за 2006 год), в своем новом романе «Бог дождя» «прошла буквально по натянутой струне, ни разу не сделав неверного шага. Она подняла проблему, неразрешимую в принципе, – что делать с чувством, глубоким и прекрасным, если это чувство, тем не менее, беззаконно и недопустимо» (Мария Ремизова). Переписав заново свою юношескую повесть о запретной любви, Майя Кучерская создала книгу, от которой перехватывает дыхание.

«Современный патерик» Майи Кучерской в одном монастыре сожгли, а в одной из семинарий используют как учебное пособие.Такой книги раньше никогда не было. Споры о ней разделили читателей на два непримиримых лагеря. Кому-то этот сборник коротких рассказов о священнослужителях и их пастве кажется слишком ироничным и ядовитым, другие убеждены, что книга написана с большой теплотой и любовью.Как на самом деле — судить читателю, добавим только, что за четыре года «Современный патерик» выдержал пять изданий и разошелся на пословицы.

Прозу Николая Лескова читали все, но знают его по двум-трем текстам. Названный Львом Толстым писателем будущего, самый недооцененный русский классик XIX столетия и человек-скандал прокладывал свой путь в стороне от исхоженных дорог русской словесности и сознательно выламывался из привычных схем, словно нарочно делал всё, чтобы перед ним закрылись двери гостиных и редакций, а его книги не встретились с читателем. С Крестовским он посещал петербургские трущобы, с Чеховым – злачные места. Недоучившийся гимназист прошел на государственной службе путь от письмоводителя до члена министерского Ученого комитета, ненавидел и нигилистов, и обер-прокурора Синода Победоносцева.

Резкая, часто провокативная публицистика Кучерской неизменно вызывает бури в читательских форумах. Еще и потому, наверное, что злобу дня она рассматривает в перспективе вечности, в свете христианских ценностей. О чем бы ни писала Кучерская, – о сказках, любви, армейском фольклоре, смерти, хамстве, счастье, священниках или современной литературе, она всегда ставит акцент на самом главном, самом больном, на том, о чем вы и сами давно хотели сказать, просто еще не успели.

Майя Кучерская – прозаик, филолог, преподаватель русской литературы в Высшей школе экономики. Ее последняя книга «Тетя Мотя» спровоцировала оживленную дискуссию о современном семейном романе и победила в читательском голосовании премии «БОЛЬШАЯ КНИГА».«Плач по уехавшей учительнице рисования» – это драматичные истории о том, как побороть тьму внутри себя. Персонажи самого разного толка – студентка-эмигрантка, монах-расстрига, молодая мать, мальчик-сирота – застигнуты в момент жизненного перелома. Исход неизвестен, но это не лишает героев чувства юмора и надежды на то, что им всё же удастся пройти по воде, станцевать на крыше и вырастить дерево из музыки Баха.

В повестях Юрия Козлова предпринято своеобразное художественное исследование последних лет нашей действительности. Тут и семейная драма — повесть «Условие», и исполненные психологических коллизий взаимоотношения старшеклассников — повесть «Имущество движимое и недвижимое», и яркая картина сегодняшнего распада — повесть «Разменная монета». Главные герои произведений Ю. Козлова — молодые люди, наши современники. Написанная живо, увлекательно, динамично, книга вряд ли оставит равнодушным читателя.

Якову Фрейдину повезло – у него было две жизни. Первую он прожил в СССР, откуда уехал в 1977 году, а свою вторую жизнь он живёт в США, на берегу Тихого Океана в тёплом и красивом городе Сан Диего, что у мексиканской границы.В первой жизни автор занимался многими вещами: выучился на радио-инженера и получил степень кандидата наук, разрабатывал медицинские приборы, снимал кино как режиссёр и кинооператор, играл в театре, баловался в КВН, строил цвето-музыкальные установки и давал на них концерты, снимал кино-репортажи для ТВ.Во второй жизни он работал исследователем в университете, основал несколько компаний, изобрёл много полезных вещей и получил на них 60 патентов, написал две книги по-английски и множество рассказов по-русски.По его учебнику студенты во многих университетах изучают датчики.

В своей книге автор касается широкого круга тем и проблем: он говорит о смысле жизни и нравственных дилеммах, о своей еврейской семье, о детях и родителях, о поэзии и КВН, о третьей и четвертой технологических революциях, о власти и проблеме социального неравенства, о прелести и вреде пищи и о многом другом.

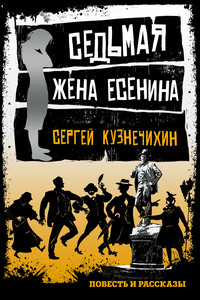

Герои повести «Седьмая жена поэта Есенина» не только поэты Блок, Ахматова, Маяковский, Есенин, но и деятели НКВД вроде Ягоды, Берии и других. Однако рассказывает о них не литературовед, а пациентка психиатрической больницы. Ее не смущает, что поручик Лермонтов попадает в плен к двадцати шести Бакинским комиссарам, для нее важнее показать, что великий поэт никогда не станет писать по заказу властей. Героиня повести уверена, что никакой правитель не может дать поэту больше, чем он получил от Бога. Она может позволить себе свести и поссорить жену Достоевского и подругу Маяковского, но не может солгать в главном: поэты и юродивые смотрят на мир другими глазами и замечают то, чего не хотят видеть «нормальные» люди…Во второй части книги представлен цикл рассказов о поэтах-самоубийцах и поэтах, загубленных обществом.

"Манипулятор" - роман в трех частях и ста главах. Официальный сайт книги: http://manipulatorbook.ru ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18+ ИЛИ ЧТЕНИЕ ПОДОБНОГО КОНТЕНТА ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ ВАМ НЕПРИЕМЛЕМО, НЕ ЧИТАЙТЕ "МАНИПУЛЯТОРА".

"Манипулятор" - роман в трех частях и ста главах. Официальный сайт книги: http://manipulatorbook.ru ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18+ ИЛИ ЧТЕНИЕ ПОДОБНОГО КОНТЕНТА ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ ВАМ НЕПРИЕМЛЕМО, НЕ ЧИТАЙТЕ "МАНИПУЛЯТОРА".