Translit - [16]

Фактически не тело. Фактически – луч.

Если бы не потрясающей одухотворенности лицо, Манон легко могла бы играть инопланетянина в американских сайенс-фикшн.

Он не переставал смотреть на нее даже после того, как кончился номер (Манон была мимом… мимессой и всегда открывала шоу маленькой грациозной пантомимой, а потом оказывалось, что дело не в пантомиме), и она пошла по рукам – это было ее собственное выражение, означавшее подсаживаться к столикам и недолго, минут по пять-десять, сидеть за каждым, не произнося ни слова. Завсегдатаи кабаре хорошо знали, что это тоже часть шоу, и даже не пытались взаимодействовать с Манон – либо вовсе, значит, игнорируя присутствие мимессы, либо дружелюбно учитывая его: тогда Манон наливали немножко вина, или пива, или минеральной воды, не озабочиваясь тем, выпьет она чего-нибудь или нет. Манон никогда не прикасалась ни к чему. Новички же, увидев, как она подсаживается к их столику, нервничали, вызывали ее на разговор, задавали вопросы, требовали ответов, безуспешно звали бармена, некоторые даже покидали кабаре – тихо или шумно, кто как. Но поведение посетителей совсем, казалось, не трогало Манон, она продолжала молча сидеть у стола в каждый раз заново выбранной позе, их у нее было миллион – и смотреть перед собой безразличными погасшими глазами. По прошествии нескольких минут Манон поднималась, бросала общий взгляд поверх голов и уже через пару секунд непонятно каким, неким метафизическим образом оказывалась у следующего, чаще отдаленного, столика, подсаживаясь к новой группе гостей.

Идея показалась ему гениальной. Бесшумное и почти перестававшее замечаться перемещение («мерцание», сказал он себе) Пьеро от столика к столику с недолгой задержкой возле каждого превращало все вокруг в серию сцен, в живые картины, в ком-по-зи-ци-и, на ходу создаваемые бредящим художником, играющим духом, шалящим медиумом, и разница между искусством и жизнью – маленькой плоской сценой кабаре, на которой то и дело что-то происходило, и собственно залом, где царила Манон, – все размывалась, размывалась, размывалась… и вдруг пропадала полностью.

Когда Манон «пошла по рукам», ему уже шепнули, что обращать на нее внимания не надо.

Но он не смог. Скорее наоборот, он был весь внимание. Он не отрывал от нее глаз. Белый призрак передвигался и перекраивал пространство: не то бесплотный архитектор, чей материал – разреженный, но поддающийся сгущению воздух, не то плотный буддийский монах, сметающий рукавом только что созданный из цветного песка узор.

Подсев к их столику, Манон обратила неподвижные свои глаза на него. В глазах ничего не было – словно Манон пребывала в состоянии медитации. Ему стало не по себе.

– Не дрейфь, – громко, не стесняясь присутствия Манон, сказал Хельмут, – она не видит тебя.

Сделалось неловко за Хельмута: видит или не видит, но обсуждать Манон так, словно ее нет (да еще и в третьем лице), некрасиво. Пусть даже Манон – часть интерьера, как обозначил ее роль в пространстве развязный Хельмут.

– Пожалуйста, извините, – сказал он Манон.

– Она всегда молчит, – опять встрял Хельмут. – Ее даже один дурак…

– …вроде тебя, – поспешил заметить он.

– …вроде меня, – охотно и добродушно присоединился Хельмут, – в прошлом году, на Сильвестр, зажигалкой поджег, балахон вспыхнул, волосы, кошмар… она и тогда ни звука не издала. Потом в больнице долго лежала, мы к ней, как на работу, ходили всем кабаком. Это с тех пор она бритая, – Хельмут склонился к сидевшей в позе мыслителя Манон и со всевозможной осторожностью поцеловал ее в макушку.

Получалось, дураком-то был он, а не Хельмут.

То, что потом он как-то оказался под одной простыней с Манон у нее дома, было и непонятно, и неважно. Он даже не помнил, что там происходило, под этой простыней, но так, как они говорили с Манон, он не говорил еще ни с кем в жизни. Они говорили вечер, ночь, день, сделали перерыв на выступление Манон в кабаре, отменили последующие выступления, вернулись к ней и говорили опять и опять… четверо суток, беспрерывно. Ели они что-нибудь, пили? Он не помнил. Они могли бы заговориться насмерть, ибо такова была их форма любви: любовь-речь.

– Давай теперь не скоро встретимся, – сказала Манон перед самым его отлетом в Копенгаген. – Не то я точно умру, а мне еще рано. Я сама объявлюсь, ладно?

Больше они не встретились никогда. Пока никогда, у «никогда» тоже есть ограничения.

Уехав из Берлина, он знал все о Манон. Все, кроме фамилии, возраста, образования, национальной принадлежности, семьи, из которой она происходила, круга друзей, заработка, распорядка жизни и номера телефона.

Он вздохнул – и позвонил Хельмуту.

Хельмут сказал, что Манон нет в Берлине, что кабаре на гастролях… эээ, чуть ли, кстати, не в Дании, а зачем тебе, ты в Берлине?

– Я не в Берлине, – через силу сказал он.

Хельмут явно не поверил: слишком под ударением оказалось «не».

Да он и сам себе не поверил. Только что, во всяком случае, он был в Берлине вместе с Манон. И, кажется, даже еще не успел вернуться.

Но надо сосредоточиться на Хельсинки: он все-таки впервые в этом городе – и не абы каком городе, а городе, с которым связано чуть ли не самое дорогое его воспоминание.

Евгений Клюев — один из самых неординарных сегодняшних русскоязычных писателей, автор нашумевших романов.Но эта книга представляет особую грань его таланта и предназначена как взрослым, так и детям. Евгений Клюев, как Ганс Христиан Андерсен, живет в Дании и пишет замечательные сказки. Они полны поэзии и добра. Их смысл понятен ребенку, а тонкое иносказание тревожит зрелый ум. Все сказки, собранные в этой книге, публикуются впервые.

В самом начале автор обещает: «…обещаю не давать вам покоя, отдыха и умиротворения, я обещаю обманывать вас на каждом шагу, я обещаю так заморочить вам голову, что самые обыденные вещи станут загадочными и в конце концов непонятными, я обещаю завести вас во все тупики, которые встретятся по дороге, и, наконец, я обещаю вам крушение всех надежд и иллюзий, а также полное попирание Жизненного Опыта и Здравого Смысла». Каково? Вперед…Е. В. Клюев.

Сначала создается впечатление, что автор "Книги Теней" просто морочит читателю голову. По мере чтения это впечатление крепнет... пока читатель в конце концов не понимает, что ему и в самом деле просто морочат голову. Правда, к данному моменту голова заморочена уже настолько, что читатель перестает обращать на это внимание и начинает обращать внимание на другое."Книге теней" суждено было пролежать в папке больше десяти лет. Впервые ее напечатал питерский журнал "Постскриптум" в 1996 году, после чего роман выдвинули на премию Букера.

Эта – уже третья по счету – книга сказок Евгения Клюева завершает серию под общим названием «Сто и одна сказка». Тех, кто уже путешествовал от мыльного пузыря до фантика и от клубка до праздничного марша, не удивит, разумеется, и новый маршрут – от шнурков до сердечка. Тем же, кому предстоит лишь первое путешествие в обществе Евгения Клюева, пункт отправления справедливо покажется незнакомым, однако в пункте назначения они уже будут чувствовать себя как дома. Так оно обычно и бывает: дети и взрослые легко осваиваются в этом универсуме, где всё наделено душой и даром речи.

Это теоретико-литературоведческое исследование осуществлено на материале английского классического абсурда XIX в. – произведений основоположников литературного нонсенса Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла. Используя литературу абсурда в качестве объекта исследования, автор предлагает широкую теоретическую концепцию, касающуюся фундаментальных вопросов литературного творчества в целом и важнейщих направлений развития литературного процесса.

Новый роман Евгения Клюева, подобно его прежним романам, превращает фантасмагорию в реальность и поднимает реальность до фантасмагории. Это роман, постоянно балансирующий на границе между чудом и трюком, текстом и жизнью, видимым и невидимым, прошлым и будущим. Роман, чьи сюжетные линии суть теряющиеся друг в друге миры: мир цирка, мир высокой науки, мир паранормальных явлений, мир мифов, слухов и сплетен. Роман, похожий на город, о котором он написан, – загадочный город Москва: город-палимпсест, город-мираж, город-греза.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.

Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.

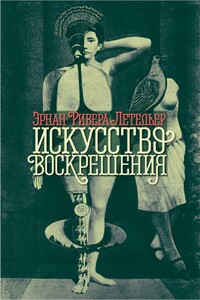

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)