Том 5. Произведения разных лет - [2]

Осмысление Малевичем собственных новаций, стремление вписать их в контекст художественных и исторических событий порождает процессуальное создание текстов для неосуществленного «Супремуса» (1916–1917). Под воздействием внешних требований этот общий поток фрагментируется — фрагменты становятся отдельными статьями для газеты «Анархия» (1918). В первый и последний раз в жизни Малевич получает общественную трибуну для постоянных выступлений в течение нескольких месяцев.

В сочинениях анархо-футуристического периода подчас трудно отделить визионерский говор, высказывание в ритмически организованном слове, от декларативного декретирования и аналитически-критического толкования современной ситуации. Профетическое вещание о новых горизонтах выливается в строфы белых стихов. Вместе с тем отзвуки гулкой вечности беспредметного мира соседствуют с саркастическими обличениями давних и нынешних оппонентов.

Статьями многие из этих ритмических «литургий» заставляет называть лишь место их появления, газета.

К «распылению», инструментальному понятию, Малевич пришел в беспредметных картинах. Через живопись художник-мыслитель постиг механизм ускользания Вселенной от человеческого разумения, от предметного закрепления («распыление» атома, как мы знаем, продолжается по сию пору, и конца этому «распылению» человечество, скорее всего, не дождется). Само слово, превратившееся в универсалию супрематической философии, было впервые глорифицировано Малевичем в поэтических текстах, где воссозданы картины космических видений «отрыва от земли».

«Распыление» спасает любой феномен от статической, читай умертвляющей, фиксации — собственная мифо-поэтическая онтология Малевича точно так же противостоит любому ее одностороннему пониманию. В этом кроются ловушки и трудности для исследователей, стремящихся дисциплинировать словесность русского авангардиста академическими рамками. К супрематической философии каждый подходит с собственным дискурсом, что порождает удивительное разноголосие утверждений и интерпретаций: сам же Малевич — словно столь чтимая им непостижимая Природа — распыляется в этой разноголосице и ускользает от однозначного толкования.

Любое жесткоограничительное высказывание о малевичевской словесности априори некорректно, поскольку его тут же можно опровергнуть с помощью текстов самого художника. Это касается всех уровней суждений — от внешнего облика рукописей до определения источников философствования или приписывания авангардисту тех или иных правоверных партийных интенций.

Исследователи охотно повторяют утверждение Н. И. Харджиева о том, что Малевич не правил рукописей и просто писал новый вариант[7]. По мысли утверждающих, эта письменность a la prima отвечала за спонтанность и противоречивость, то есть за некую раздражающую «запутанность» текстов, не проходивших проверку критическим разумом[8]. В распоряжении самого Харджиева действительно были такие словно бы беловики, и их чистописание имеет объяснение, о чем ниже. Однако главный труд Малевича, «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», опубликованный в 4-м томе, имеет несколько уровней авторской правки, равно как и другая, еще не изданная витебская рукопись, «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Живописная сущность» (1921, архив СМА). Во многих малевичевских рукописях есть места, почти не поддающиеся прочтению из-за зачеркиваний, вписываний и перечеркиваний вписываний. И рукописи с многоэтажными исправлениями, и рукописи без помарок в жизни художника произрастали иногда одновременно. В беспощадно правленных текстах он стоял лицом к лицу с мирозданием, перечитывая, проверяя и уточняя свои положения, — в гладких текстах отливалась уже постигнутая, несомненная для него истина, готовая к внедрению в умы сторонников.

Эти обстоятельства обусловили одну знаменательную черту малевичевских рукописей — он практически не ставил вопросительных знаков даже при сугубой вопросительности фразы. Более того, неожиданно точно цитируя чужие тексты, — к примеру, стихотворения из альманаха «Очарованный странник»[9], — беспредметник элиминировал в собственной цитате вопросительный знак оригинала.

Малевич не спрашивал — он отвечал. Отвечал потому, что картина мира открылась ему в невербальной сфере, в живописи. Словесность теперь отвечала лишь за адекватное выражение постигнутого.

Вопросительный знак он любил ставить лишь в риторических вопросах, а риторика художника-философа отличалась широким диапазоном и мощным нарративным воздействием. Она помогала письменной речи не только все сокрушительней разоблачать иллюзорность действительности, но и с беспримерной прозорливостью ставить диагнозы своей эпохе.

В мае 1919 года, за несколько лет до «философского парохода», вывезшего цвет российской интеллигенции в эмиграцию, Малевич язвительно писал, явно предполагая, что его ирония высветит абсурдность совета: «Я предложил бы тов<арищам> Социалистам, если они хотят действительно вылезти, то немедленно выслать за границу или сжечь в крематории Музей Нового Западного Искусства на Знаменке, там Кубизм, который главным образом и заражает молодое <поколение>, там собраны кривляки, в особенности Пикассо; вместо него куда приличнее поставить „пролетарского“ Аполлона или Венеру Милосскую, или Венеру с лебедем» («Ответ двум Социалистам»; см. наст. изд.).

В предлагаемое издание вошли статьи об искусстве, манифесты, стихи и избранные письма одного из лидеров русского авангарда Казимира Малевича. Некоторые материалы публикуются впервые. Книга предназначена для широкого круга читателей.http://ruslit.traumlibrary.net.

Первый том Собрания сочинений Казимира Малевича содержит статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы 1913–1929 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

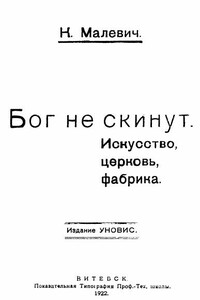

Взгляд Малевича на построение нового общества через освобождение человека от тяжелого труда через машину, через освобождение от оков подражания природе в искусстве, создавая форму сугубо принадлежащую человеку.http://ruslit.traumlibrary.net.

В третьем томе Собрания сочинений Казимира Малевича публикуется трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», законченный в Витебске в феврале 1922 года. В теоретическом наследии художника это произведение занимает центральное место; в нем, по авторскому слову, строились «только Супрематические возвышенности и низменности». Настоящим изданием архивной рукописи исполняется воля Малевича и представляется возможность ознакомиться с резко своеобразным «пейзажем» философского супрематизма на языке оригинала.http://ruslit.traumlibrary.net.

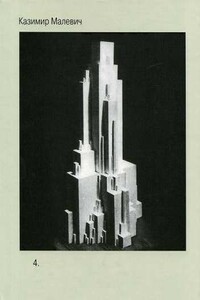

В четвертом томе Собрания сочинений публикуются все известные на сегодняшний день трактаты с дробями, за исключением «1/45. Введение в теорию прибавочного элемента в живописи», увидевшего свет ранее, во втором томе.Во второй части тома помещены лекции, связанные по темам с данными трактатами.В Приложении публикуются «Из 1/42. Заметки», соотносимые Малевичем с трактатом 1/42. Сюда включена также «Переписка К. С. Малевича и Эль Лисицкого (1922–1925)».http://ruslit.traumlibrary.net.

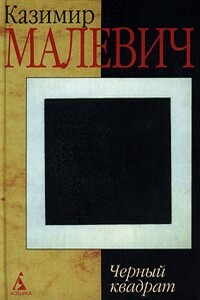

Казимир Малевич (1878–1935) – знаменитый русский художник-авангардист, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. Его «Черный квадрат» – вызов традиционной живописи и одна из самых загадочных картин начала XX века. Художник утверждал: «Предназначение искусства не в том, чтобы изображать какие-то предметы. Предназначение искусства в том, чтобы освободиться от предметов, не составляющих его сути, и быть искусством, которое существует само по себе».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

«Часы Мидаса» Натали де Рамон вышли в «Амадеусе» в 2006 в таком виде, что издателям пришлось изъять их из продажи и убрать всякое упоминание о них на своем сайте. Но вдруг в 2020 Часы зазвонили из небытия: «Читатель имеет право знать правду и читать авторский текст»! Оригинал я уже разместила на Rideró, а в этой книжке — правда, которая посвящена памяти моего гран-ами, Сергея Фомина, благодаря которому появились на свет наши Роман Веков (Кукуев) и «Три сестры мушкетера» и моя Натали де Рамон.

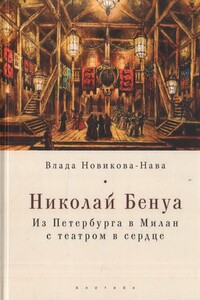

Представлена история жизни одного из самых интересных персонажей театрального мира XX столетия — Николая Александровича Бенуа (1901–1988), чья жизнь связала две прекрасные страны: Италию и Россию. Талантливый художник и сценограф, он на протяжении многих лет был директором постановочной части легендарного миланского театра Ла Скала. К 30-летию со дня смерти в Италии вышла первая посвященная ему монография искусствоведа Влады Новиковой-Нава, а к 120-летию со дня рождения для русскоязычного читателя издается дополненный авторский вариант на русском языке. В книге собраны уникальные материалы, фотографии, редкие архивные документы, а также свидетельства современников, раскрывающие личность одного из представителей знаменитой семьи Бенуа. .

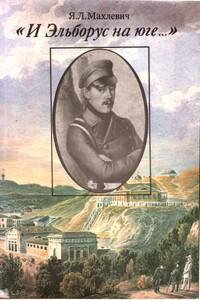

Изыскательские очерки посвящены жизни и творчеству великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Материал разнообразен в тематическом и жанровом отношении. История «дома княжны Мери» в Кисловодске, поиски скалы, где стрелялись Грушницкий и Печорин, расшифровка сокращений в «Герое нашего времени» соседствуют с почти детективным сюжетом: устанавливается автор кавказской акварели, которую долго приписывали Лермонтову. Ряд находок историко-бытового и историко-культурного характера восполняет пробелы в биографии поэта, расширяет представление о его друзьях, о прообразах литературных героев.