Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929 - [2]

Левые художники обе революции 1917 года восприняли с энтузиазмом – в особенности Февральскую, показавшуюся такой прекрасной, очистительной, интеллигентно-бескровной. В грандиозных общественных переменах они видели справедливое, великое, доброе дело, воцарение той новой реальности, которую давно предчувствовали, призывали. Отрезвление приходило к кому быстрее, к кому медленнее – но в первые послереволюционные месяцы обретенная свобода казалась безграничной и вечной. Свобода была ключевым словом, паролем крайне левой политической партии, партии анархистов – и крайне левые в искусстве нашли понимание и прибежище у крайне левых в политике. Статьи инициатора супрематизма в московской газете «Анархия» (1918) составили законченный, по-своему совершенный цикл его работ.

Общественный темперамент, личностные качества прирожденного лидера выдвинули Казимира Малевича в ряды деятелей искусства, с большой энергией приступивших к строительству новой культуры. Художник обращался к разным сферам этого строительства – и к сугубо прикладному, пропагандистски-просветительскому музейному делу, и к обоснованию новых принципов художественной педагогики, и к утверждению новых горизонтов в поэзии.

Беспредметное искусство в России, как известно, развивалось в нескольких направлениях. Линия Казимира Малевича и линия Владимира Татлина, другого гиганта русского авангарда, все более и более расходились в претворении потенций абстрактного творчества: подспудно копившиеся разногласия начинали обнаруживать свою полярность в раннесоветские годы, что также закреплялось в текстах основоположника супрематизма.

Иная жизнь открылась перед Малевичем после переезда в ноябре 1919 года в Витебск. Еще во время создания последних статей для газеты «Анархия» геометрическая беспредметность достигла белой стадии – появились полотна «белое на белом»; отныне супрематизм делился своим создателем на три периода: черно-белый, цветной, белый. Но и это были лишь три ступени: живопись, пройдя через них, вышла к абсолюту – пустым холстам, которыми завершил художник свою первую персональную выставку в декабре 1919 – январе 1920 года>5. Через год Малевич афористически сформулировал смысл своей акции: «О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»>6.

Витебские годы, отданные сочинительству, в биографии Малевича отмечены высоким профетическим пафосом. В бессмертном городе Марка Шагала родились главнейшие философские трактаты его страстного антагониста. Инструментом постижения мироздания для живописца-беспредметника сделалось слово. Супрематизм вышел в пространство мысли – заголовок одного из фундаментальных витебских трудов гласил: «Супрематизм как чистое познание».

Объем созданного Малевичем в 1919–1922 годах огромен. На эти же годы пришлось сравнительно регулярное печатание его сочинений – свет увидели пять отдельных книжек и статьи в витебских изданиях. К ним нужно присовокупить ряд текстов, которые условно можно считать опубликованными (они были помещены в машинописном Альманахе Уновис № 1, выпущенном «тиражом» в пять экземпляров>7).

Малевич работал в слове – как и в живописи – своего рода циклами, углубляя, развивая изложение выношенных идей в пространстве и времени. Сочинения, опубликованные в витебские годы, являлись, по сути дела, фрагментами единого текста, созидаемого на протяжении всех провинциальных лет. Примечательно, что такая корневая общность впрямую отразилась и на реальном бытовании некоторых из них: так, книжка «От Сезанна до супрематизма» представляла собой несколько крупных фрагментов сочинения «О новых системах в искусстве», смонтированных в самостоятельный текст, а трактат «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика» был частью второго раздела основного философского труда Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года.

Брошюре «Бог не скинут» суждено было стать последней книжкой великого человека, изданной на родине. Это сочинение, построенное на чисто спекулятивных рассуждениях, говорило о последовательности и бесстрашии мыслителя-самородка: обретенный им философский абсолют принял образ иррационального, непостижимого Ничто, мирового вакуума, конца и начала Вселенной.

После переезда в Петроград появилась последняя декларация Казимира Малевича, где все размышления и выводы закрепились в необычной формуле. Лаконичный манифест «Супрематическое зеркало» (1923) представлял собой словесно-математическое уравнение, в котором левая часть с перечислением разнообразных предметов и явлений мира была связана через знак равенства с огромным Нулем. Амбивалентная сущность Ничто, заключавшего в себе Всё и vice versa, была выражена с прямодушной, непреложной наглядностью.

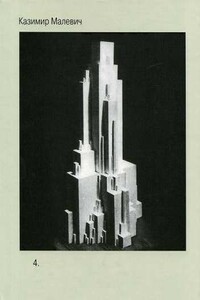

Силы и потенции художника, соприкоснувшегося с Ничто, отнюдь не были исчерпаны. Теперь смыслом его деятельности стало исследование и пропагандирование открывшегося перед ним художественного и духовного опыта: в биографии Малевича началась своеобразная академическая стадия. Он погрузился в научно-исследовательскую работу, стремясь экспериментально, как в точных дисциплинах, обосновать выстраданные концепции возникновения новейших систем в искусстве. Над этими обоснованиями трудился и сам творец, и его последователи в Государственном институте художественной культуры (Гинхуке), которым Малевич руководил в 1924–1926 годах. В его жизнь вновь возвратилось пластическое творчество, вылившееся в создание объемных супрематических моделей, архитектонов. Они, по мысли автора, могли служить реальными проектами «супрематического ордера», нового большого стиля, способного определить все сферы духовной и материальной жизни человечества – от архитектуры до кинематографа. Малевич считал, что конструктивизм, ведший свою родословную от татлинских контррельефов, двигался совсем не той дорогой в утверждении нового стиля, нового искусства: полемика не утеряла прежнюю важную роль для пророка супрематизма.

В предлагаемое издание вошли статьи об искусстве, манифесты, стихи и избранные письма одного из лидеров русского авангарда Казимира Малевича. Некоторые материалы публикуются впервые. Книга предназначена для широкого круга читателей.http://ruslit.traumlibrary.net.

Казимир Малевич (1878–1935) – знаменитый русский художник-авангардист, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. Его «Черный квадрат» – вызов традиционной живописи и одна из самых загадочных картин начала XX века. Художник утверждал: «Предназначение искусства не в том, чтобы изображать какие-то предметы. Предназначение искусства в том, чтобы освободиться от предметов, не составляющих его сути, и быть искусством, которое существует само по себе».

Взгляд Малевича на построение нового общества через освобождение человека от тяжелого труда через машину, через освобождение от оков подражания природе в искусстве, создавая форму сугубо принадлежащую человеку.http://ruslit.traumlibrary.net.

В последнем томе настоящего собрания сочинений представлен широкий диапазон письменного наследия Казимира Малевича — от теоретических трактатов до афористических «кратких мыслей», от риторических деклараций до поэтических строф. Большинство из этих работ публикуется впервые, часть — впервые на русском языке.http://ruslit.traumlibrary.net.

В третьем томе Собрания сочинений Казимира Малевича публикуется трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», законченный в Витебске в феврале 1922 года. В теоретическом наследии художника это произведение занимает центральное место; в нем, по авторскому слову, строились «только Супрематические возвышенности и низменности». Настоящим изданием архивной рукописи исполняется воля Малевича и представляется возможность ознакомиться с резко своеобразным «пейзажем» философского супрематизма на языке оригинала.http://ruslit.traumlibrary.net.

В четвертом томе Собрания сочинений публикуются все известные на сегодняшний день трактаты с дробями, за исключением «1/45. Введение в теорию прибавочного элемента в живописи», увидевшего свет ранее, во втором томе.Во второй части тома помещены лекции, связанные по темам с данными трактатами.В Приложении публикуются «Из 1/42. Заметки», соотносимые Малевичем с трактатом 1/42. Сюда включена также «Переписка К. С. Малевича и Эль Лисицкого (1922–1925)».http://ruslit.traumlibrary.net.

Книга американского историка искусства и музейного деятеля Майкла Раша (1949–2015) посвящена революции в визуальном искусстве второй половины XX века, вызванной появлением множества новых техник создания изображений. Автор подробно рассматривает все этапы этой революции от ее предвестий в классическом авангарде до бума видео-арта и цифрового искусства в 1980–2000-х годах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга о том, как искусство может сделать вас счастливыми. Автор рассказывает про бесконечный источник радости в жизни, которым и является искусство. Это простое и практичное руководство поможет обычным поможет сделать отношения с искусством вдохновляющими. С подсказками о том, как посещать музеи, как говорить об искусстве на коктейльных вечеринках, и как позволить искусству вдохнуть в самого себя жизнь. Ну как, готовы стать человеком, влюбленным в искусство?

В увлекательной, закулисный взгляд на творческий процесс фантазии художника, известного художника Бориса Валеджо обсуждаются методики индивидуальный стиль, который приносит ему славу одного из ведущих международных фэнтези и научной фантастики сегодня. 91 цветных изображений; 32 чертежа.Американский художник Борис Валеджо (правильнее — Вальехо; ведь он перуанец, и по-испански его фамилия звучит именно так; однако мы следуем в русле утвердившейся в России традиции прочтения этой фамилии) родился в городе Лима, в Перу, и еще в юности уехал учиться в США, где и пришла к нему известность, ставшая теперь всемирной.Эта книга, написанная им самим, может быть использована как пособие для начинающих художников, но адрес ее гораздо шире.

Книга Рольфа Стенерсена посвящена жизни и творчеству выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка. Стенерсен близко знал Мунка, был почитателем и ценителем его таланта, коллекционировал его произведения. Тесная дружба с художником позволила Стенерсену создать живой и правдивый литературный портрет мастера, поражающий меткостью и остротой наблюдений.После встреч с Мунком Стенерсен записывал беседы с ним, многие из которых затем были включены в книгу. Они помогают понять своеобразный, а порой и противоречивый характер искусства художника, во многом объясняют специфику его произведений.