Театр теней - [3]

Мы понимали: игра идет рисковая. Смертельный номер — сальто на волоске под куполом цирка. Без сетки. И все-таки в нашем треугольнике дураком был Гейман: он недотумкал, что риск для любви — как дрова для костра. Мы хохотали в подушку, когда слышали треск запертых изнутри дверей под напором геймановых молодцев, мы сменяли замки, — зав складом Саша Немыкин (на воле — профессиональный аферист) был в нашей бригаде. И чем дерзостней мы с Дусей дразнили уполномоченного, тем желаннее были друг другу.

Ни о чем наперед мы не загадывали.

Неожиданно посреди репетиции меня вызвали к начальнику КВЧ — культурно-воспитательной части — чекисту Комгорту. Почему на эту должность поставили чекиста, чего на других лагпунктах никак не могло быть, объясню чуть позже. Я шел, страшась беды, но случилось иное, неожиданное и удивительное.

— Подготовьте клуб, — сказал Комгорт. — В следующее воскресенье к нам прибудет театр.

Отгремел хлопушками и петардами Беломорканал, отсалютовал бенгальским огнем, оставив после себя мертвецов, орденоносцев, книгу писательских восторгов, пьесу «Аристократы» и папиросы, которые смолю больше полувека. На Дальнем Востоке пробивали вторые пути Транссиба: так впервые в историю страны вошло слово «БАМ» — звон металла о металл, петушиный крик лагерного развода. На БАМе хозяйничал знаменитый Френкель, рожденный издеваться надо всем, что создал до него Господь Бог, — над миром, природой и человеками. Местом для управления концлагеря он избрал город Свободный. О новой дороге в коммунизм пресса и радио сообщали невнятно; Френкель, подобно Фуше, обожал тот сорт власти, которому ни к чему огни рампы.

Зато вовсю гремел канал Москва — Волга, Дмитлаг НКВД. Официальная печать и внутрилагерная «параша» в нежданном единогласии превозносили Первого каналоармейца («каналью», поправляли скептики) Семена Фирина; была запущена липа про восьмичасовой рабочий день, дома отдыха, экскурсии и даже отпуска в Москву… Я сам видел в КВЧ два-три номера ихнего журнала в красочной обложке, по тем временам роскошного, там даже стихи с фотографиями авторов: «тачечник такой-то, статья такая-то (мелькнула и 58–10), план выполняет на 120 %». И на титульном листе крупно: «Главный редактор Семен Фирин». И на какой-то из обложек портрет главного: плотно сбитый мужик в коричневом реглане и Дзержинской фуражке.

Конечно, у них есть свой театр! И никакой другой к нам прибыть не может, поскольку мы географически, кроме как на карте ГУЛАГа, просто не существуем. А я бы тому театру пригодился на двести процентов — могу не только играть на сцене, но и сочинять для спектаклей стихи и песни. Прошмыгну в антракте за кулисы, актеры подскажут, к чьим сапогам припасть…

Только бы не помешал Комгорт! Этот психолог с малиновыми петлицами способен разгадать мои надежды и планы, уловив хоть чуток излишнего любопытства. Да и я опасался проговориться, даром что погорел «за язык». Я исхитрился исчезнуть не просто до дня спектакля, а тютелька в тютельку до третьего звонка, поручив предгастрольные хлопоты Дусе и нашим ребятам.

Афиша была необычной: на листе ватмана всего одно слово, название пьесы — «Слепые». Мистерия Метерлинка? Чепуха, какой может быть Метерлинк в ГУЛАГе, тут не МХАТ, где еще трепыхается «Синяя птица»…

…И вот вздрогнули оба полотнища занавеса — когда-то в этот миг у меня замирало сердце, — и поплыли, расходясь в стороны, и открылась комната. От нее шло утраченное сто лет назад дыхание уюта.

Я сразу понял: на сцене опытные профессиональные артисты — и пожилой отец, молча курящий в качалке, и мать у комода… Нужна крепкая актерская выучка, чтобы вот так, еще не произнеся ни слова, создать общий тон картины. Первые реплики: не наша страна и не нынешнее время. Дружная семья, где юноша сын то и дело вскакивает с дивана — поднести спичку отцу или чем-то помочь матери. Он показался мне чересчур суетливым, но вдруг дошло: родители этого мальчика — слепые!

Отец выбил пепел из трубки — и по изяществу жеста я узнал Земского, артиста, игравшего вторые роли во многих фильмах немого кино. Джентльмен — друг героя. Бедняга, — его посадили, должно быть, еще до «Путевки в жизнь». А сына играет молодой, необученный, выдернутый из труппы какого-нибудь Запупенска, — такие всегда перед монологом выходят на авансцену под свет юпитера…

Я не успел додумать: передо мной, четко высвеченный прожектором, стоял Максимов.

«Система Станиславского! Если я хочу быть великим артистом…»

Я опомнился, когда на сцене зарыдали. В той невзаправдашней, неизвестным автором сочиненной жизни грянула война. Сына вот-вот мобилизуют, родители в отчаянии. На этом кончилось первое действие.

Дуся подошла ко мне, как всегда при непосвященных, степенно.

— Дуся… — задохнулся я. — Почему Максимов?!

— Так ведь все оттуда. Со второго лагпункта. Они «Слепых» который раз ставят.

И добавила почти с гордостью, словно я недооценил бывших ее солагерников:

— Теперь новую постановку готовят, артистов пока не всех подобрали… Называется — «Гамлет».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

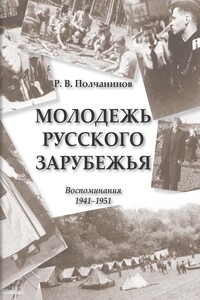

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.