Там, за чертой блокады - [4]

– Граждане! Товарищи! Пропустите детей! Вы же слышали, первыми садятся дети детского дома! – Нелли Ивановна, директор детдома, несмотря на довольно хрупкое телосложение, подобно ледоколу, прокладывала путь следующим за ней детям и обслуживающему персоналу.

– Вероника Петровна, вы что остановились, ей-богу! – крикнула она старой воспитательнице. – Товарищ матрос, помогите детям и пожилой женщине! Наших должно быть сто двадцать четыре!

Вместе с детьми карабкались по хлипкому трапу и взрослые, в отчаянии бросая в воду мешающий нехитрый скарб, обессиленно, но по-ленинградски вежливо прося матросов о помощи.

Похоже, их не остановило бы даже известие, что из-за перегрузки пароходик начал тонуть. И команда «Прекратить посадку! Убрать сходни!» только подхлестнула всеобщий напор. Лишь образовавшийся просвет между деревянным настилом причала и бортом пароходика остановил толпу.

– Ты слышал? – обратился Виктор Стогов к своему дружку Валерке Спичкину. – Остальные поедут на «Чапаеве». Везет же людям! Это не то что наша калоша! Какой-то «Вилсанди». Ну и названьице! Тьфу! Стыдно сказать, на чем плыли. Наверняка «Чапаев» нас обгонит.

Он посмотрел на друга, ожидая возражения.

– Не-е, я слышал, что «Чапаев» еще на Большой земле. Матросы между собой говорили: «Зря капитан врет. „Чапаев“ после налета ремонтируется». И, скорее всего, наш, как его, «Вилсанди», сегодня же вернется назад за остальными. Пойдем посмотрим наш плавающий лапоть, – предложил он Виктору.

Несмотря на то что оставшиеся на берегу люди слились в почти неразличимую массу, а крики их тонули в шуме отбрасываемой за бортом воды, толпа стоящих у борта эвакуируемых с устремленными на берег Ладоги взорами не уменьшалась. Слышались всхлипывания, причитания, молитвы.

– Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Всевышний! – причитала, истово крестясь, стоящая рядом с ребятами бабушка. – Слава Тебе, что не допустил голодной смерти! Хочу прийти в царствие Твое с думой о святости, а не о хлебе…

Она хотела продолжить, но рядом с ней другая женщина, высокая, одетая в черное старомодное пальто с фиолетовой атласной отделкой воротника и обшлагов, начала странный монолог:

– Прощай, дорогой, любимый город, часть моей души и плоти! Прощайте и простите слабость мою, родные, за то, что покидаю ваши могилы не по доброй воле! Не судьба мне разделить последнюю сажень земли с вами, не покидавшими берега Невы в самые тяжкие годы вашей жизни…

– Что уж ты, матушка, так, словно на чужбину едешь? К сытости везут нас от голода, а ты голосишь, словно на каторгу собралась. Грешно гневить Бога, – вмешалась бабуля, которая возносила хвалу Всевышнему. – Я вот ижорская, всю жисть прожила рядом с заводом, тоже немолодая, а еду с радостью. Хочу вдосталь наесться хлебушка. Будет, наголодалась за зиму, только во сне и ела досыта. А жить и работать везде можно. Расея – она большая и вся своя. Привыкнешь и ты на новом месте…

– Привыкнуть можно. Жить будет тяжко. Здесь похоронены прадеды, деды, родители, муж и дочь.

Виктор с любопытством слушал разговор двух пожилых женщин и невольно представил себе свою мать, тоже верующую, для которой могилы родных, похороненных на Волковом кладбище, также были святы и дороги.

– Чо ты уши развесил? – дернул его Валерка. – Пойдем смотреть пароход, пока нас не хватились.

Они двинулись вдоль борта и только сейчас обратили внимание, что усилилась качка. Пароход бросало с борта на борт, а его нос то устремлялся в пучину, то вздыбливался так высоко, что впереди не было видно воды.

Истощенные, измученные люди терзались морской болезнью. Бледные, с выпученными глазами пассажиры страдали от приступов тошноты.

– Ой, мамочки! Ой, дурно мне! – раздавались со всех сторон голоса при каждом новом броске суденышка.

Предвидя качку, матросы сразу разместили детей в темном трюме, где качка ощущалась не так мучительно. И все равно многих рвало.

Желание мальчишек осмотреть пароходик неуклонно падало с каждым новым броском в пучину и подъемом на гребень волны.

Витьку мутило, но не очень. Валерке было хуже. При каждом броске он, словно рыба на берегу, широко открывал рот, жадно хватал воздух и закатывал глаза. Какой-то мужчина, видя Валеркины муки, сказал, что ему надо спуститься в трюм – там легче.

Они спустились. Осторожно ступая между детишками, Витька пробрался к Эльзе, уткнувшейся лицом в подол платья.

– Ну, ты чего? – тронул он ее за плечо.

Эльза подняла на него глаза, полные страдания, и, прикрыв ладонью рот, тихо, но властно сказала: «Уйди!» – и снова скорчилась от приступа тошноты.

Витька не обиделся на такое обращение, понимая, каково ей.

А с некоторых пор он вообще стал испытывать к своей бывшей однокласснице чувство почти родственной привязанности.

Это произошло после того, как Витька разыскал на ладожской пристани отца Эльзы, инженера, начальника энергоблока, до той поры уверенного в том, что его жена и дочь умерли от голода.

Витька вместе со всеми детдомовскими со слезами на глазах наблюдал за их встречей, а сказанные Сергеем Яковлевичем при расставании слова о том, что у него никого нет теперь дороже Эльзы и Виктора, взволновали его до глубины души, вызвав чувство ответственности за девочку. Возникнув, это чувство уже не покидало его.

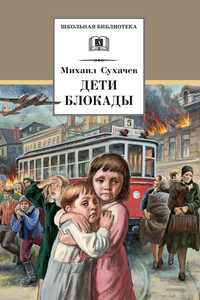

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически работая и перенося лишения.Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, – тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания.Для среднего школьного возраста.

Повесть рассказывает о жизни и боевой деятельности одного из первых генералов нашей страны, Герое Советского Союза генерал-лейтенанте авиации Евгении Саввиче Птухине.

Книга рассказывает о Герое Советского Союза генерал-майоре авиации Прокофьеве Гаврииле Михайловиче, его интересной судьбе, тесно связанной со становлением штурманской службы ВВС Советской Армии, об исполнении им своего интернационального долга во время гражданской войны в Испании, боевых делах прославленного авиатора в годы Великой Отечественной.

Художник-график Александр Житомирский вошел в историю изобразительного искусства в первую очередь как автор политических фотомонтажей. В годы войны с фашизмом его работы печатались на листовках, адресованных солдатам врага и служивших для них своеобразным «пропуском в плен». Вражеский генералитет издал приказ, запрещавший «коллекционировать русские листовки», а после разгрома на Волге за их хранение уже расстреливали. Рейхсминистр пропаганды Геббельс, узнав с помощью своей агентуры, кто делает иллюстрации к «Фронт иллюстрирте», внес имя Житомирского в список своих личных врагов под № 3 (после Левитана и Эренбурга)

В новую книгу известного советского писателя включены повести «Свеча не угаснет», «Проводы журавлей» и «Остаток дней». Первые две написаны на материале Великой Отечественной войны, в центре их — образы молодых защитников Родины, последняя — о нашей современности, о преемственности и развитии традиций, о борьбе нового с отживающим, косным. В книге созданы яркие, запоминающиеся характеры советских людей — и тех, кто отстоял Родину в годы военных испытаний, и тех, кто, продолжая их дело, отстаивает ныне мир на земле.

Записки Р. Хвостовой — страничка борьбы, которую вел наш советский народ против лютого врага человечества — гитлеровских захватчиков и завершил эту борьбу великой победой.Раиса Александровна Хвостова, как и героиня повести Оля Казакова, в тяжелые дни для Родины, в 17 лет, добровольно ушла в Красную Армию. Закончив школу разведчиков, уехала на фронт. Выполняла особые поручения командования в глубоком тылу врага. С первого задания, несмотря на предательство напарника, она вернулась благополучно. Во время последнего — была арестована вражеской контрразведкой и передана в руки гестапо.

Это второе, дополненное и переработанное издание. Первое издание книги Героя Советского Союза С. А. Ваупшасова вышло в Москве.В годы Великой Отечественной войны автор был командиром отряда специального назначения, дислоцировавшегося вблизи Минска, в основном на юге от столицы.В книге рассказывается о боевой деятельности партизан и подпольщиков, об их самоотверженной борьбе против немецко-фашистских захватчиков, об интернациональной дружбе людей, с оружием в руках громивших ненавистных оккупантов.

В новую книгу писателя В. Возовикова и военного журналиста В. Крохмалюка вошли повести и рассказы о современной армии, о становлении воинов различных национальностей, их ратной доблести, верности воинскому долгу, славным боевым традициям армии и народа, риску и смелости, рождающих подвиг в дни войны и дни мира.Среди героев произведений – верные друзья и добрые наставники нынешних защитников Родины – ветераны Великой Отечественной войны артиллерист Михаил Борисов, офицер связи, выполняющий особое задание командования, Геннадий Овчаренко и другие.

Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.