Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке - [3]

По предмету и целям исследования, источникам и хронологии указанную работу можно сопоставить с опубликованной десятью годами раньше монографией о «бенанданти». И в одном, и в другом случае Гинзбург сумел найти тот тип исторических документов, которые позволяют воспринять идеи и представления людей из простонародья практически без искажения и чьей-либо чужой интерпретации: писцы инквизиции фиксировали показания обвиняемых по возможности точно, на итальянском языке, передавая даже интонацию. Разница между ними, однако, в том, что в первой работе был исследован феномен коллективного сознания, сумма поверий о «бенанданти», свидетельствующих о сохранении в народной среде мифологии, которая уходит своими корнями в дохристианские времена; во второй — взгляды лишь одного представителя простонародья, не только опиравшегося на устную традицию, но и активно использовавшего, осмысляя на свой лад, доступные ему произведения высокой, ученой культуры.

Фигура фриульского мельника Доменико Сканделла, прозванного Меноккио, почти всю свою жизнь проведшего в небольшом горном селении Монтереале, достаточно своеобразна. Дважды представший перед судом инквизиции, в 1584 и 1599 гг., причем второй процесс кончился трагически — обвинительным приговором и смертью на костре (конец 1600 или начало 1601 г.), этот Меноккио оказывается носителем, а точнее — создателем, оригинальной картины мира, неожиданной для простолюдина. Сразу следует оговориться, что этот человек не был каким-то социальным отщепенцем, вел обычную для селянина жизнь, держал мельницу, арендовал участки земли, был женат, имел детей, в местном обществе его не только не чуждались (он «со всеми в дружбе и в приятельстве», — сказано в показаниях одного из свидетелей), но, наоборот, ему скорее доверяли, избирая деревенским подеста и даже приходским старостой. Тем не менее, как замечает Гинзбург, духовный облик Меноккио был нетипичен для его среды, непохож на знакомых ему с детства односельчан. Впрочем, изолированность деревенского мыслителя Гинзбург не абсолютизирует, полагая, что он «не выходит за пределы культуры своего времени и своего класса». С последним утверждением итальянского исследователя невозможно согласиться, иначе чем объяснить одинокость и непонятость Меноккио в окружении близких ему людей, которым были недоступны его религиозные и философские идеи, его отношение к церкви и клиру, его восприятие мироздания.

Высказанные Меноккио воззрения на проблемы церковной жизни и религии недвусмысленно изобличают его довольно хорошее, хотя и без всякого порядка осуществленное, знакомство с разного рода реформационными учениями и идеями склонных к религиозному вольнодумству гуманистов, имевшими хождение в образованных слоях итальянского общества. Близость Меноккио к неортодоксальным, с точки зрения католической веры, религиозным течениям была вполне угадана его слушателями, которые, по словам одного из них, «говорят, что он из последышей Лютера». Конечно, в первую очередь, к лютеранству его современники должны были возвести критику папства и церковных властей, обращение к Библии в переводе на итальянский язык, экземпляр которой он хранил у себя, отказ от почитания священных образов и реликвий. На самом же деле Меноккио держался взглядов, гораздо более радикальных, чем могла допустить приверженность лютеранскому вероучению. Он не признавал, например, все таинства, видел в них «барышничество», уловку духовенства, с помощью которой оно эксплуатирует народ, обогащаясь за его счет. Вполне логично и то, что, отвергая в числе прочих и таинство священства, он признавал право быть священником за каждым, кто учился, поскольку, как он утверждал, «дух божий есть во всех людях». Он проповедовал идею церкви, не имеющей привилегий и богатств, не отделенной от верующих; смысл религии, по Меноккио, не в следовании определенным, строго установленным догматам, но в вере в Бога, в добродетельной жизни и любви к ближнему. Не считаясь ни с какими вероисповедными различиями, он подчеркивал близость всех людей к Богу, возможность каждого из них, будь то «христианин, еретик, турок, иудей», обрести спасение. Уникальность христианства, таким образом, стирается в провозглашенном равенстве всех вер, в безразличии к их культовой стороне.

Сам Меноккио считал себя христианином и желал таковым оставаться, но только потому, что христианство — вера его предков. Не признавая христианство единственно истинной религией, он очень вольно обращался с его догматикой, видел в Христе «одного из божьих детей», ибо «все мы дети и того же свойства, что и распятый», который «родился от Иосифа и Марии-девы». Таким образом, оказывается, что Христос — всего лишь человек, отличающийся от других людей разве что своей праведностью и святой жизнью. Акцент на моральной стороне религии («он... говорил, что верит только в добрые дела», — сказано в свидетельском показании), отрицание важности для дела спасения следования определенной догматике и принятым церковным установлениям вполне закономерно приводили Меноккио либо к отвержению Священного Писания как еще одного поповского средства обманывать людей, либо к мысли о том, что божественное откровение, выраженное в кратких словах, замутнено в Писании последующими добавлениями людей.

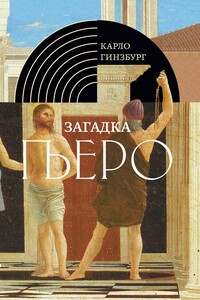

Знаменитая монография Карло Гинзбурга «Загадка Пьеро» (1981)—интеллектуальный бестселлер и искусствоведческий детектив, построенный вокруг исторической интерпретации фресок итальянского художника XV века Пьеро делла Франческа. Автор решительно отходит от стилистической трактовки живописи и предпочитает ей анализ социально-исторических, политических, житейских и прочих обстоятельств, сопровождавших создание шедевров Пьеро. Смысл картин Пьеро оказывается связан с повседневной жизнью самого живописца, его заказчиков и их покровителей.

«Судья и историк» – уникальное детективное расследование итальянского историка Карло Гинзбурга, посвященное знаменитому процессу Адриано Софри. Экс-лидер леворадикальной организации «Непрерывная борьба» («Lotta continua») Софри был арестован в 1988 году, обвинен и осужден по делу об убийстве в 1972 году комиссара полиции Луиджи Калабрези. Гинзбург анализирует судебные материалы, дабы определить, удалось ли следствию доказать вину Софри. Как опыт и навыки профессионального историка помогают Гинзбургу разобраться в существе юридического казуса? В чем состоят сходства и различия между историком и судьей? Способна ли гуманитарная наука в современном цифровом мире выполнять важные общественные функции? На эти и другие остросоциальные вопросы отвечает автор в своей знаковой работе.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.