Святоотеческое наследие - [5]

3) В остальных шести главах излагает общие средства, необходимые для успешного ведения духовной брани, каковы: молитва к Богу и призывание Его Святого Имени, памятование о смерти и о Страшном Суде, внутреннее сокрушение и слезы, охранение себя от злых помыслов, устранение себя от всяких попечений, безмолвие и, наконец, соблюдение для каждого из исчисленных занятий и действий приличного времени и способа. В послесловии преподобный Нил говорит, с какими расположениями предложил он свой Устав.

Многое почерпнул из писаний преподобного Нила преподобный Корнилий Комельский, вскоре после него подвизавшийся в Кириллове, в свой иноческий устав, а собеседник святого Нила – Иннокентий, собравший воедино для своей общежительной обители 11 духовных глав блаженного своего учителя, называет его изящным явлением иночества в наши времена, ревнителем духовных отцов, и говорит, что он собрал из богодухновенных писаний сии главизны, проникнутые духовной мудростью, для спасения душ и в образец жития иноческого.

Всмотримся же и мы в это чистое зерцало подвижнической жизни, – сделаем из него извлечение, не опуская, впрочем, ни одной мысли его, относящейся к делу, и придерживаясь, где это будет нужно и возможно, самых выражений святого отца, чтобы, таким образом, изобразить, по возможности, его полное учение о жизни подвижнической в свое собственное назидание.

ВВЕДЕНИЕ

Вводя своих учеников в свое учение, преподобный Нил говорит в этом кратком введении о мысленном делании вообще, о том, кто им занимался, откуда оно заимствовано, как о нем думали святые отцы, для кого оно нужно, что для него нужно, с какими чувствами им должно заниматься.

Мысленное делание есть размышление, богомыслие, созерцание и сердечная молитва, или внутренняя беседа с Господом.

Многие святые отцы занимались этим и возвещали нам: о делании сердечном, о соблюдении помыслов и о хранении душевном, в различных беседах, какие внушены им были благодатью Божией, – каждый по своему разумению.

Деланию этому святые отцы научились от Самого Господа, заповедавшего очищать внутреннее своего сосуда, ибо от сердца исходят помыслы злые, оскверняющие человека (Мф.23:26, 15:18–19), и уразумели, что подобает духом и истиной поклоняться Отцу (Ин.4:24). Памятовали они и слово Апостольское: «аще молюся языком[1], дух мой[2] молится; ум же мой бесплоден есть. Помолюся убо духом, помолюся же и умом». (1Кор.14:14–15); и потому особенно тщательно заботились об умной молитве, по заповеди того же Апостола: «хочу пять слов умом моим рещи, нежели тьму слов языком» (1Кор.14:19).

О внутреннем делании святой Агафон сказал, что «телесное делание – внешняя молитва есть не более, как лист; внутреннее же, т. е. умная молитва, есть плод, а всяко древо, по страшному изречению Господа, не творящее плода, т. е. умного делания, посекаемо бывает и во огнь вметаемо: кто одними устами молится, а об уме небрежет, тот молится на воздух, ибо Бог уму внемлет».

Святой Варсонофий говорит: «Если не внутреннее делание с Богом поможет человеку, всуе труждается во внешнем». Святой Исаак Сирин телесное делание без духовного сравнивает с неплодными ложеснами и иссохшими сосцами, так как оно не приближает к разумению Бога. А Филофей Синаит повелевает молиться о таких иноках, которые, по простоте, не понимают мысленной брани и потому нерадят о душе, и внушать им, чтобы они, по той мере как деятельно удаляются от злых дел, очищали бы и ум свой, который есть око души или зрительная сила ее.

Прежде бывшие отцы не только в пустынном безмолвии соблюдали ум свой и обретали благодать бесстрастия и душевной чистоты, но многие из них, обитавшие по городам в своих монастырях, как Симеон Новый Богослов, и блаженный его учитель Симеон Студит, жившие среди многолюдного Цареграда, просияли там, как светила, своими духовными дарованиями. Тоже известно о Никите Стифате и о многих других. Посему-то и блаженный Григорий Синаит, зная, что все святые обрели благодать Духа через исполнение заповедей, сперва чувственно, а потом духовно, велит поучать трезвенности и безмолвию, которые есть охранение ума, не одних только отшельников, но и живущих в общежитии, ибо без сего чудное оное и великое дарование не обретется, – сказали святые отцы. По замечанию Исихия, Патриарха Иерусалимского, «как невозможно жить человеку без пищи и пития, так и без охранения ума своего невозможно достигнуть духовного настроения души, если даже и понуждаем себя не грешить страха ради будущих мук». «От истинного исполнителя заповедей Божиих требуется не только то, чтобы внешними действиями исполнял их, но чтобы и ум и сердце свое сохранял от нарушения того, что заповедано».

Для духовного делания нужен опытный наставник в нем. Святой Симеон Новый Богослов говорит, что «многие приобрели это светозарное делание посредством наставления, и редкие получили его прямо от Бога, усилием подвига и теплотой веры, и что не малый подвиг обрести себе наставление, не обольщающее нас, то есть человека, стяжавшего опытное ведение и духовный путь Божественного Писания». Если же и тогда уже – в подвижническое время – трудно было обрести нелестного наставника, то ныне – при духовном оскудении – это еще труднее для нуждающихся в нем. Но если бы не нашелся наставник, то святые отцы повелели учиться от Божественных Писаний, по слову Самого Господа: Испытайте Писаний, яко вы мните в них имети живот вечный (Ин.5:39). Елика бо преднаписана быша, в Святых Писаниях, в наше наказание преднаписашася, – говорит святой Апостол (Рим.15:4).

Нил Сорский (+ 1508), преподобный, основоположник течения нестяжателей. Память 7 мая в день кончины.

В собрание творений преподобного Нила Сорского вошли: предисловие и послесловие к «Соборнику» Нила Сорского, Молитва Кирилла Иерусалимского об умерших в переводе и редакции Нила Сорского, Молитва старца Нила, «Предание и устав», четыре послания и Завещание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Господь Бог каждого приводит к вере своим путем. Многие люди приходят к Богу через маленькое или большое чудо в своей жизни. В книге собраны удивительные истории, рассказанные теми, кто на основании собственного опыта, невероятных случаев пришел к вере в Бога. Сборник особенно актуален в наше время, когда современный человек забывает о Боге, а Бог каждую минуту заботится о нем как о малом ребенке. Книга, несомненно, будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей, а для невоцерковленного человека может стать первым шагом для обретения веры.

Первое издание этой книги о современном монашестве в России было анонимным. Даже тогда, когда все узнали, увидев обложку второго издания, кто автор «Плача третьей птицы», страсти не утихли. Книгу написала игумения действующего монастыря Русской Православной Церкви Московского Патриархата, знающая о монашестве столько, что у нее всегда есть о чем сказать с иронией или болью, а о чем – промолчать. Это честная, содержательная, пронзительная и откровенная книга о монахах и монастырях, написанная изнутри человеком, пережившим возрождение монашества в России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

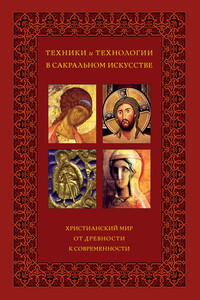

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.