Священное ремесло. Философские портреты - [11]

И вот ныне, этот давний, наверное, уже полузабытый разговор с совестью возник вновь. Оба собеседника говорят здесь от ее имени. Но спор идет теперь не о слоге, но, собственно, о слове, что оно значит во внутреннем мире человека: бремя или богатое наследство, свое оно там, исконное там или навязанное и чужое? И на этот раз совесть (которую хочет переубедить Иванов) говорит устами и признаниями Гершензона. Она не произносит бесповоротного осуждения, не учиняет суда, но просто исповедуется в своей секретной и смертной усталости от засилья многих важных и омертвевших слов в душе. Она признается в тайной ностальгии по немоте. И вот, интонация совести, столь ясно различаемая в Переписке, обусловила то, что книга сбылась. Хотя никто и не вышел в ней теперь победителем.

Историк русской общественной мысли, издатель ее классиков, крупный ученый, самобытный мыслитель, член множества редколлегий, исследователь многих архивов – какой памятью помянуть нам Михаила Осиповича Гершензона? Он был одним из тех, чьи усилия, часто остающиеся как бы на полях столбовых дорог, проложенных другими, делают возможным само существование культуры как осмысленной исторической памяти поколений, как традиции, как духовной школы или просто сплоченной семьи, хранящей и чтущей свою родословную. Призванием Гершензона было соединять разрозненное, возвращать из забвения. Как и Иванов, он был эрудитом и художником, но художником чужих жизней, чьих-то поисков, путей и судеб. Он мог бы показаться сторонним созерцателем культуры, если бы не то напряженно личное отношение к ней, то внутреннее родство с ее создателями, которое ему было свойственно. Андрей Белый изображает его несколько неожиданно; рядом с умиротворенно светлым обликом гершензоновских книг из-под разбежавшегося пера словно вырастает древний прообраз кочевника, южанина, наследника меченосцев:

«Под очками хмурого, очень строгого лика, с напученными губами, обрамленными курчавой растительностью, – лика, внушавшего страх, когда он откидывался в спинку кресла, – под очками этого лика из глаз вырывались огни; под крахмальной грудью – кипели вулканы, в иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах: где устои культуры? Где выдержка мудрости? Только огонь, ураган, землетрясение.

Ученейший культуртрегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий…» (Между двух революций).

Здесь же встречаем и уловленный опыт восприятия работ Гершензона, вписанный памятью в «рамки эпохи»:

«…стоило перенести данные очерков в зрительное восприятие – вставали полотна, которые были бы лучшими украшениями «Мира Искусства» – таковы исследования о Печерине, братьях Кривцовых, такова Грибоедовская Москва, идущая в паре с лучшими постановками Мейерхольда».

Но далее не идет Андрей Белый – до глубинных душевных истоков им отмеченной зрительности. Зримость, жизненная пластичность фигур, представленных Гершензоном в его очерках, связана, на мой взгляд, с неким секретом его зрения, с тем особым взыскующим вниманием к чужой душевной жизни, которым это зрение направлялось. Хотя и здесь – даже не память, не впечатление, но слово Андрея Белого, которое у него так часто быстрее, догадливей мысли, что-то подсказывает:

«…но главного своего он не выразил в книгах: смутного лепетания над данностью мира – из темного переулка; лепетания напоминали древние руны…»

«У Гершензона отсутствовало чувство собственности: он был бесконечно дарящим, даже не мыслью, но семенами мыслительности».

Мне думается, подлинную его жизнь сопровождала щемящая, куда-то загнанная тоска. В отличие от стольких поэтов, он не мог найти уюта в своих экстазах, не влюблялся в свои видения, боли, зовы и трепеты, он влюблялся в чужие. В противоположность Иванову, который, отдавая себя стихам, не ведал при этом какого-то стороннего, всматривающегося в себя «я», Гершензон, несмотря на столь личную привязанность к образам прошлого, никогда не мог слиться с ними, утратить сокровенный пафос дистанции. Он был участливо вовлеченным, добро завистливым зрителем чужих судеб; отсюда – зримость его биографий. Он искал вечных спутников, с которыми мог бы разделить жар и холод, прекрасные, горькие, невидимые миру порывы души. Вот обращается он к жизнеописанию Владимира Печерина, известного до сих пор лишь по краткой, как будто скользнувшей по нему главе в Былом и думах, вглядывается в его судьбу, ищет разгадать ее смысл: что заставило его, младшего современника Пушкина, романтического поэта и классического филолога (не духовного ли предка Вячеслава Иванова?) с проклятьем бежать из России, что сделало его католическим монахом?

В противоположность Вячеславу Иванову, бывшему – удивительно счастливое его свойство – в разных языках, разных странах, разных мировоззрениях – как-то легко и интимно дома и у себя, никакого вкуса к ностальгии не имевшему, Гершензон даже внутри себя кажется как бы бездомным. И приглядывается к таким же: рядом с «мятущимся» Печериным словно «застывший» Чаадаев – что было ключом его жизни, мысли, учения? Почти десять лет он собирает его письма и рукописи, перелагая свою тягу к человеку в самую добросовестную исследовательскую работу. И вот результат: и по сей день лучшая книга о Чаадаеве, лучшее на то время собрание его сочинений. От этих патентованных «ненавистников» России Гершензон без всяких скачков и изломов (ибо не в мировоззрениях было дело) обращается ко влюбленным в нее славянофилам, к их смятенности и устроенности, к теплу их веры и прочности родовых гнезд. Однако устроенность как будто отталкивает его; скорее его тянет к тем, кто почему-то не успел досказать своего слова, выполнить своей жизненной задачи – словно он хочет досказать и помочь. Поэтому в его галерее славянофилов рядом с братьями Киреевскими (Иваном, так и не довершившим свою философию, Петром, так и не успевшим собрать русских песен) не хватает Хомякова, знаменосца движения, вполне успевшего, в глазах Гершензона, слишком твердо стоявшего на ногах (в этом он, пожалуй, ошибался). И на месте Хомякова, как кто-то заметил, странная пауза в его

Читателям, помнящим события литературной жизни СССР, наверняка знакомо имя критика Корнелия Зелинского. Книга «Разговор с отцом» принадлежит перу его сына – священника, религиозного писателя, публициста. Очевидно, что мировоззрение современника Октябрьской революции, коллективизации, сталинских репрессий и взгляд на жизнь человека, родившегося в 1942 году и принявшего сан, мало в чем совпадают. Но любовь важнее идейных разногласий и помогает нам понять, что примирение не означает отмены различий, а является их искуплением, «посильным возмещением в одной жизни того, что было упущено в другой».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.

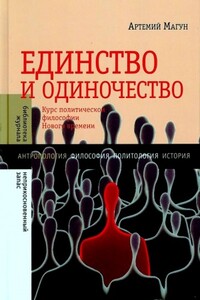

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.