Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе - [4]

--------------------------------

<1> Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование). М., 1967. С. 91.

Анализ литературы показывает, что до недавнего времени существовало практически единодушное мнение: юридические знания не являются специальными <1>. Однако нигде в законе прямо не указывается, что юридические знания не могут быть специальными. Подобные трактовки обычно даются в комментариях к соответствующим статьям на основании известной много веков презумпции, действовавшей и в советском процессуальном праве: jura novit curia (суду известно право; судьи знают право) <2>. Еще в 1971 г. Пленум Верховного Суда СССР разъяснял, что "суды не должны допускать постановку перед экспертом правовых вопросов как не входящих в его компетенцию (например, имело ли место хищение либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.)" <3>.

--------------------------------

<1> См., например: Эйсман А.А. Указ. соч.; Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. М., 1995; Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. М., 1973; Орлов Ю.К. Указ. соч.

<2> См.: Треушников М.К. Указ. соч.

<3> Постановление Пленума ВС СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам".

Этот подход сейчас представляется нам устаревшим. Двести лет назад физик или химик мог с уверенностью заявить, что в полном объеме владеет физическими или химическими знаниями. На рубеже XX - XXI вв. такое утверждение уже невозможно, поскольку в силу дифференциации научного знания эти науки превратились в физические и химические отрасли знания, дав начало множеству специальных наук. Процессы дифференциации научного знания, сопровождающие развитие науки вообще, не обошли стороной и юридические науки. Как совершенно справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, "право - не застывший формализованный свод правил. Оно изменяется и развивается по мере развития общества и государства" <1>.

--------------------------------

<1> Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000. С. 11.

Заметим, что с момента вынесения вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда СССР прошло 30 лет и выносилось оно совершенно в других условиях и в другой, по сути, стране. В настоящее время судья, следователь, дознаватель, лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, как правило, владеют знаниями только из определенных отраслей права и не в состоянии в необходимой степени ориентироваться во всех тонкостях современного обширного законодательства, которое к тому же постоянно изменяется и развивается. Такое быстрое развитие неизбежно сопровождается принятием порой противоречащих друг другу законов, постановлений и иных нормативных актов. Для разрешения противоречий между правовыми взглядами, правовыми актами и нормами, между действиями государственных и иных структур предлагается новая концепция коллизионного права <1>.

--------------------------------

<1> Там же.

В этих сложных условиях в каждой из отраслей права можно условно очертить круг общеизвестных для практикующих юристов, наиболее часто востребуемых ими знаний и специальных знаний. В то же время знание тонкостей современного законодательства во многих случаях крайне необходимо для полного, объективного и всестороннего установления истины по гражданскому делу (особенно в арбитражном процессе), делу об административном правонарушении, а иногда и по уголовному делу.

Впервые юридические знания были отнесены к специальным в практике рассмотрения дел в Конституционном Суде. Статья 63 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" гласит, что в заседание Конституционного Суда РФ может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Казалось бы, здесь нет противоречия с приведенным выше подходом большинства процессуалистов, однако анализ практики рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что во многих случаях <1> в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юристы (доктора и кандидаты юридических наук) и на их разрешение ставятся вопросы чисто правового характера, касающиеся трактовки и использования отдельных норм материального и процессуального права.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"; Постановление КС РФ от 16 мая 1996 г. N 12-П "По делу о проверке конституционности пункта "г" статьи 18 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" в связи с жалобой А.Б. Смирнова".

Сведущих в отдельных отраслях права лиц давно уже привлекают для дачи консультаций по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, т.е. фактически используют их специальные знания как в процессуальной (ст. 58, ч. 4 ст. 271 УПК; ст. 188 ГПК), так и в непроцессуальной форме. Более того, в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК прямо указывается, что в качестве доказательств допускаются заключение и показания специалиста. В ГПК законодатель не был до конца последователен и, с одной стороны, не включил консультации и пояснения специалистов (даваемые в процессуальной форме, поскольку они приобщаются к делу ч. 3 ст. 188 ГПК) в число источников доказательств (ч. 1 ст. 55 ГПК), но с другой - причислил их к доказательствам. В ч. 1 ст. 157 ГПК указывается: "Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов..."

Книга «Царство и священство» представляет собой первую книгу многотомного проекта «Власть и право в истории Церкви» известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории и философии права, «симфонии властей», правам личности, как они раскрываются в христианском вероучении, о нравственной идее государства, а также соотношение права, политики и нравственности. Особое место в сборнике занимает тема правового идеала в Византии, исихии («Иисусовой молитвы»), канонического права и его отличий от права государства.

В работе на основе анализа действующего американского уголовного законодательства, доктрины и материалов судебной практики показано современное состояние уголовного права США. Рассмотрение основных институтов его Общей и Особенной части дает представление о характере реформы уголовного законодательства, начатой во второй половине XX в., с принятием Примерного уголовного кодекса США. Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.

Философия уголовного права практически не разрабатывается современной теорией. Вместе с тем теория уголовного права уже подошла к тому рубежу, когда дальнейшее продвижение вперед, а значит, и реальные успехи в борьбе с преступностью невозможны без использования солидной философской основы. В сборник включены работы и фрагменты трудов известных юристов XIX–XX вв., которые, как правило, малоизвестны современному читателю. Книга предназначена для научных и педагогических работников, студентов и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью, вопросами философии и современного бытия.

Описание 11 проектов ограничения самодержавия, составленных в России в XVIII–XIX вв. как сторонниками, так и противниками власти, а также одного антисоветского документа 1942 г. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные темы. Книга может быть использована как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

Настоящее исследование посвящено проблеме совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в части расширения частного усмотрения при решении уголовно-правовых вопросов, а равно созданию важных методологических предпосылок для системных исследований всего комплекса вопросов о соотношении диспозитивных и императивных начал в современном праве России. В работе рассматривается комплекс теоретических вопросов, связанных с реализацией частного интереса в отечественном уголовном законодательстве.

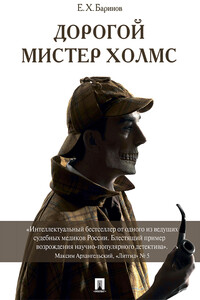

Интеллектуальный бестселлер Евгения Баринова о достижениях современной судебной медицины. Что знали и о чем догадывались ученые сто лет назад? Какие открытия ждут человечество в борьбе со злом? Победят ли технологии талант? Об этом вы узнаете, совершив путешествие во времени в компании с медиками-криминалистами, которым предстоит заново расследовать преступления, описанные Конан Дойлем.