Судьба Аполлона Григорьева - [6]

Однако, вглядываясь в эту среднюю, «лучшую», москвитяниновскую полосу жизни Григорьева, мы чувствуем какую-то пустоту. Завелась пустота, зовущий голос, который был слышен прежде близко, зазвучал тише. Уж очень много было рассуждений, даже просто «критики».

Сам ли Григорьев почуял это или «подтачивающий червь» [24] , который в нем жил, шевельнулся, – только в самую напряженную минуту [25] Григорьев все оборвал и бежал «от дружб святых и сходок безобразных», чтобы погрузиться в новые сны [26] .

За границей Григорьев сразу повел себя по-русски: «истерически хохотал над пошлостию и мизерней Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектациею, честной глупостью и глупой честностью, плакал на пражском мосту, в виду пражского кремля, бранил Вену и австрийцев, подвергая себя опасности быть слышимым их шпионами, и наконец окончательно одурел в Венеции».

Здесь «смягчился только фанатизм веры в народное, но сама вера не сломилась» [27] . Григорьев больше думал, чем писал. Со всею неумолимостью встала перед ним безнадежность в личной жизни и безнадежность любви к «проклятой и вместе милой родине». О том и о другом лучше всего скажут отрывки из собственных писем Григорьева [28] .

К Е. С. Протопоповой из Венеции – от 1 сентября 1857 года:

«Что ждет меня (в России)? Все то же – тоска, добывание насущного хлеба, пьянство людей, к которым я горячо привязан, безнадежная, хотя и чистая борьба с хамством в литературе и жизни, хамская полемика и Ваша дружба, то есть право терзать Вас анализом, пугать донкихотством и удивлять цинизмом и безобразием».

К ней же, из Флоренции, 24 ноября:

«Здесь я все изучаю искусство, – да что проку-то? В себя-то, в будущую деятельность-то, во всякое почти значение личной жизни утратил я веру всякую. Все во мне как-то расподлым образом переломано… Нет! глубокие страсти для души хуже всякой чумы, – ничего после них не остается, кроме горечи их собственного осадка, кроме вечного яда воспоминаний.

Женским душам, должно быть, легче это достается. Ведь любила же она меня, то есть знала, что только я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь…

Каких подлостей не позволял я себе в отношении к женщинам, как будто вымещал им всем за проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту одной…»

К М. П. Погодину, из Флоренции, 8 ноября:

«Читали ли вы в „Норде“ один фельетончик из Петербурга, срамный фельетончик, где мы хотим показать, что и мы, дескать, европейцы и у нас есть блудницы, скандальные истории, demi-monde… [29] Это ужасно. Не знаю, произвел ли он в вас то же чувство негодования… Ведь это голос из России, это – les premices [30] нашей свободы слова… Бедный, обманутый, самолюбием ли, безумным ли увлечением, Герцен. Неужели один подобный фельетон не наведет его на мысль… что уж лучше старообрядчество, чем подобная пакость моральной распущенности!

…Во всех подобных случаях для меня со всею неумолимостью поставляется вопрос: что противнее душе моей, ее правде: подобный ли фельетончик или православие блаженной памяти „Маяка“? А все, все и в душе и обстоятельствах этих нудит дать себе наконец последний, удовлетворяющий и порешающий ответ…»

К Е. С. Протопоповой, 3 января 1858 года:

«Все так неумолимо-окончательно порешил ось для меня в душевных вопросах, так последовательно обнажилось до желтых и сухих костей скелета – так суровы стали мои верования, так бесповоротны и безнадежны мои ненависти, – что дышать тяжело, как в разреженном и резком воздухе гор».

К М. П. Погодину, 7 марта:

«Принцип народностей неотделим от принципа художественного, и это точно наш символ, только допотопный. В этом символе – новость, свежесть жизни, вражда к теории, к той самой теории, которая есть результат жизненного истощения в том мире, в который судьба меня бросила. Теория и жизнь вот Запад и Восток в настоящую минуту. Запад дошел до мысли, что человечество существует само для себя, для своего счастия, стало быть должно определиться теоретически, успокоиться в конечной цели, в возможно полном пользовании. Восток внутренне носит в себе живую мысль, что человечество существует в свидетельство неистощенных еще и неистощимых чудес Великого Художника, наслаждаться призвано светом и тенями Его картин; отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица – человечества. Восток верует только в душу живу и не признает развития этой души… Но я увлекся своим созерцанием и начал с жалоб.

Лиси язвины имут, и птицы гнезда; Сын же человеческий не имать где главы подклонити. Так и наши воззрения, или, лучше сказать, наше внутреннее чувство… Никто не знает и знать не хочет, что в нем-то, то есть Православии (понимая под сим равно Православие отца Парфения и Иннокентия – и исключая из него только Бецкого и Андрюшку Муравьева), заключается истинный демократизм, то есть не rehabilitation de la chair [31] , а торжество души, душевного начала. Никто этого не знает, всякого от православия „претит“, ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, – а мы, его носители и жрецы, – пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу. Так вакханками и околеем. Это горестно, но правда… Горестней же всего то, что этого ничего нельзя говорить, ибо, заговоривши, примыкаешься к официальным опекунам и попечителям Православия или подвергаешься нареканию в „брынской вере“.

Автобиография написана Блоком для издания «Русская литература XX века» под редакцией В А. Венгерова (т. 2, М., 1915).

В январе 1918 года А. Блок создает самую знаменитую свою поэму — создает за несколько дней, в едином вдохновенном порыве. Обычно требовательный к себе, он, оценивая свое творение, пишет: “Сегодня я гений”. Напечатанная в феврале поэма вызвала бурные и противоречивые отклики. Многое в ней казалось неприемлемым собратьям по литературе. Но, несмотря на это, поэма Блока по праву заняла свое место в истории русской литературы, В “Двенадцати” Блок запечатлел образ той революции, в которую он верил, которая открылась ему в заревах пожаров, в метелях, в дыхании России.

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством».

«Торговая площадь с домом градоначальника в центре города. Утро. Некрасивые и мрачные фасады довольно высоких домов с плотно закрытыми дверьми. Окон на улицу почти нет, видно только несколько окон в верхних этажах. К стенам прислонены лавочки, крытые камышом. Площадь начинает понемногу наполняться народом. У главных ворот дома градоначальника, которых помещается в низкой зубчатой стене под акацией, сидит домоправитель Хамоизит, длинный и тощий. Он не совсем пришел в себя с похмелья и мурлычет песню: „Пей, пей, подноси, пей, пей, подноси“…».

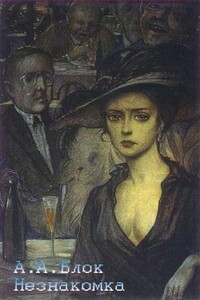

Незнакомка — героиня лирической драмы А.А.Блока «Незнакомка». Образ Незнакомки впервые появляется в стихотворении того же названия. В нем описывается «скука загородных дач» и пошлая обстановка пригородного ресторана. Этой прозаической картине противопоставлено нездешнее видение прекрасной Незнакомки, которая в одиночестве проходит меж рядами пьяных. Она наделена всеми возможными романтическими атрибутами: одета в «упругие шелка», на ней «шляпа с траурными перьями», «в кольцах узкая рука». Появление Незнакомки имеет двойственную мотивировку: среди присутствующих ее видит один поэт, но при этом поэт пьян, и видение может быть истолковано равным образом как хмельная галлюцинация.Лирическая драма «Незнакомка» (первоначально ее жанр определялся как «три видения», в окончательном тексте «видениями» называются действия пьесы) продолжала развивать противопоставление, на котором строилось стихотворение, между миром романтической мечты и действительностью.

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.