Суд идет - [4]

- Я не хочу быть прокурором.

- В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

- Нет, я буду судьей.

- Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с вами - цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это вы замечательно выразились? - "мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать". Браво! Я не подозревал, что за такой ренуаровской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем - за цель, за ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

- Вы воспользуетесь моим предложением?

- Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеянна. А Юрию все вспоминалось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

- Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.

Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: "Калош-ки... номерочек... шляпочку-то пожалуйте..."

Сережа и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конферансье - неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыкальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сережа увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами - как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены - в зал. Сережа вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень, и поежился от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалате, барахтаясь, ползла на колонну. Смыло. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утоп. Уже самим музыкантам было по шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, не спеша, как белый, недозрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

- Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика Какая музыка! воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе - ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавлива-лись и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыханье.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки - они давно замерзли - ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

- Антракт! - объявил звонким голосом моложавый конферансье.

Глава II

Раздетая донага, Марина делала гимнастику. В трюмо бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом - оно напоминало пропеллер. От узкой талии вверх и вниз разбегались упругие лопасти. Бедра и плечи уравновешивали друг друга. А сбоку - от груди к ягодицам - изгибалась буква 8: синусоида торса.

Взыскательно, по-деловому, Марина выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин не шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом - рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь бальзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красотка, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконо-гие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

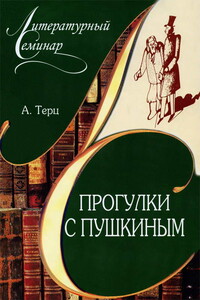

В своё время книга известного исследователя литературы Абрама Терца (Андрея Донатовича Синявского) «Прогулки с Пушкиным» произвела эффект разорвавшейся бомбы сначала в кругах русской литературной эмиграции, а затем — с не меньшей силой — на отечественной почве. Ярко выраженные в «Прогулках…» ирония и демонстрация внутренних противоречий мыслей и чувств Пушкина породили неумолкающие споры. Однако искренняя и неподдельная любовь к поэту позволяет Терцу, во-первых, пробудить в читателе живой, азартный интерес к Пушкину как человеку и художнику, во-вторых, раскрыть и развить, отойдя от привычных штампов, известную формулу Блока «Весёлое имя Пушкин».Для учителей общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов, а также для всех, кому дорога отечественная словесность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

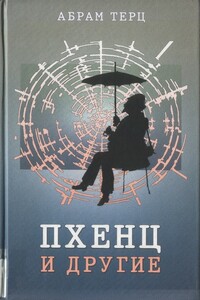

В книгу ранней прозы крупнейшего русского писателя и ученого Андрея Синявского вошли написанные с 1955 по 1963 год рассказы и повесть «Любимов».Эти произведения были переданы автором за границу и с 1959 года начали там публиковаться под именем Абрама Терца, некоторые сначала в переводах.Произведения Терца этой поры отличаются необычайной степенью внутренней свободы. Социальное несовершенство советской жизни предстает в них не как следствие перекосов системы, а как следствие, в первую очередь, изначальной несвободы людей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

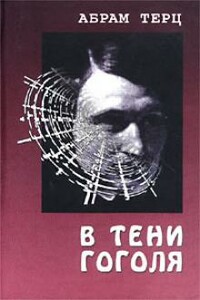

Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон.

Михаил Соловьев (Голубовский; Ставрополье, 1908 — США, 1979), по его собственным словам, писатель с «пестрой биографией», послужившей основой для биографии Марка Сурова, героя романа «Когда боги молчат» (1953), «от детства потрясенного революцией человека», но затем в ней разочаровавшегося. В России роман полностью публикуется впервые. Вторая часть книги содержит написанные в эмиграции воспоминания автора о его деятельности военного корреспондента, об обстановке в Красной Армии в конце 1930-х гг., Финской войне и начале Великой Отечественной войны. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954 г. Через год после норильского восстания, весной 1954 года, в 3-м лаготделении Степлага (пос. Джезказган Карагандинской обл.) на 40 дней более 5 тысяч политических заключенных взяли власть в лагере в свои руки. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек. По мотивам произведения в 1991 году на киностудии «Катарсис» режиссёром Геннадием Земелей был снять фильм «Людоед».

Во 2-ой части романа Непокорные его главные герои Маша и Сергей Кравцовы возвращаются в СССР и возобновляют борьбу с советским режимом. Действие происходит в последние годы жизни Сталина. Перейдя границу в Узбекистане, они прибывают в Москву и вливаются в сплоченную группу заговорщиков. Их цель — секретные документы, хранящиеся в сейфе Министерства Вооружения. Как в жизни часто случается, не все идет по плану; группа вынуждена скрыться от погони в мрачном промозглом лабиринте канализационных стоков Москвы, пронизывающих город из конца в конец.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

«Ковчег для незваных» (1976), это роман повествующий об освоении Советами Курильских островов после Второй мировой войны, роман, написанный автором уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила его творческих импульсов. Образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе. Обложка работы художника М. Шемякина. Максимов, Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Самсонов, Лев Алексеевич) (1930–1995), русский писатель, публицист. Основатель и главный редактор журнала «Континент».

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.