Старая Москва в автолитографиях Владимира Соколова - [2]

Сергиев-Посад образовался из трех подмонастырских Кокуевских слобод еще в 1782 году и, благодаря огромному наплыву богомольцев, число которых превышало миллион людей ежегодно, сделался торговым и промышленным центром; помимо 2-х фабрик, в нем широкое развитие получили кустарные промыслы,—игрушечный и резьба по дереву, которыми занимались свыше 1.500 человек.

Московское земство, одно из первых в России, пришло на помощь кустарям, основанием специального Кустарного Музея в Москве, выдачей ссуд, основанием образцовых мастерских и т. п. Было обращено внимание и на поднятие художественной стороны кустарных работ, и В. И. Соколов внес в это дело много таланта, художественного вкуса, труда и энергии, обратив особенное внимание на раскраску и лакировку местных кустарных изделий, и заслуги его в этой области весьма значительны.

Вместе с этим, как сам Сергиев-Посад, так в особенности знаменитая Троице - Сергиева Лавра, являвшаяся когда - то оплотом русской национальности, вдохновили В. И. Соколова для воспроизведения в графике ее старинных построек церковной и гражданской архитектуры.

Первым плодом этих занятий был альбом „Сергиев-Посад“, заключавший в себе 14 листов, вышедших в 1916 —1917 годах.

В альбоме была статья С. Глаголя, текст которой был украшен девятью наклеенными превосходными литографиями цвета сангины.

В этой статье С. Глаголь, между прочим, писал: „Владимир Иванович Соколов не историк и не археолог, и потому не ищите в его рисунках ни главнейших достопримечательностей Лавры, ни ее наиболее ценных исторических или религиозных памятников. Не их он хочет показать нам в своем альбоме,—он только художник, чуткий к красотам родной старины, и вот он точно подошел к вам и зовет пойти с ним сделать прогулку по Лавре, Посаду и окрестностям. Пойдемте,— зовет он,— я покажу вам, какая здесь повсюду красота, и сколько в красоте этой родного искусства“.

Далее С. Глаголь так красиво и красочно описывает эти превосходные литографии:

„На дворе серый день, и уже надвигаются сумерки, но это не беда. Даже лучше. В сумерках очертания строений мягче, пропадают подробности, и еще стариннее кажутся хмурые башни и прилепившиеся к стенам крылечки. Пойдем же за художником.

„Вот северная стена Лавры с выступающей башней и пробитыми в стене воротами. Лесные дали тянутся за стеной до самого горизонта, и кто знает, не пробирались ли этими далями 300 лет тому назад полчища ляхов. Вот Ильинская слободка. Громоздясь друг на друга, стоят на взгорье скромные домики с покрытыми снегом тесовыми крышами, желтеет из-за крыши не успевшая еще облететь березка, и дальше—старая, посеревшая от времени церковка, сохранившая в своих очертаниях особенности нашей северной архитектуры. Иную, позднейшую архитектуру увидали бы вы, если бы перенеслись затем в „Гефсиманский скит“, где, утопая в золоте багрянца осеннего леса, ютится церковь Успенья.

„Но вернемся в Лавру. И здесь не мало красивого. Вот уголок „Успенского собора“, окруженного деревьями, засыпанными снегом, но еще уютнее там, у монастырских стен, на совсем каком-то средневековом „Дворе у звонковой башни“. Но вот выглянуло солнце, и повеселело все вокруг, и уже точно с улыбкой глядят на вас красные башни около паперти Троицкой церкви, а у стен в это время сгустились вечерние тени, и только где- то там, вверху, на „Пятницкой башне“ догорает еще пятно горячего вечернего света, да у Митрополичьих покоев краснеет в лучах заката стена под балконом. Но погас закат, быстро темнеет, и поспешим снова на простор за стены к „Успенским воротам“. Завтра праздник, наехали богомольцы, и у ворот теснятся и пешеходы и ямщики, поджидающие, не будет ли кого обратно на станцию. Не людно только здесь. Вся округа быстро пустеет и только у „Иконных лавок“ виднеются еще запоздалые покупатели. Пусто и у „Вознесенки“ этого уголка, точно чудом сохранившего такой же вид, какой он имел, вероятно, при Тишайшем царе Алексее, а, может быть, и в Смутные времена. Безлюдно и около уютной „Пятницкой церкви“, которую уже окутывает вечерняя мгла. Но пройдет ночь, и если вы опять пойдете за художником, перед глазами вашими снова откроются новые картины, полные русской старины. Вот „Кокуевская слободка“ на рассвете зимнего утра, или „Соляная башня“ с белеющим, только что выпавшим снегом и на крыше, и по всему двору“.

Техника печатания этих литографий заключается в том, что художник на особо приготовленной бумаге делает рисунок черным или каким-нибудь другим жирным карандашом или краской. Рисунок этот целиком со всеми мельчайшими подробностями переводится на камень, при чем на бумаге не остается ничего. С камня делаются отпечатки на бумаге и эти отпечатки с точностью передают все, что в начале было нарисовано художником. Затем на одном из таких оттисков или добавочном камне, куда переведен один из оттисков, художник рисует все, что должно быть окрашено в красный или синий цвет. На третьем камне рисуется все, что должно быть желтым и т. д. Берется такое количество камней, какое понадобится, чтобы художник мог передать на оттиске все оттенки, какие пожелает. С каждого камня на оттисках отпечатаны соответствующие краски, и в результате, пройдя пять, шесть и более камней, оттиск получает вид нарисованного и раскрашенного самим художником рисунка. Таким образом художник до отпечатания последней краски даже не может быть уверен в окончательном эффекте. Все он только видит его в своем воображении и соответственно этому применяет краски, делая одну краснее, а другую синее и т. п.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«Фотография – это ложь. Подумайте сами: фотографы создают двухмерные, зачастую напрочь лишенные цвета изображения и надеются, что все поверят, будто всё так и было на самом деле. Удивительнее всего то, что люди клюют на это с необычайной легкостью, словно желая быть обманутыми. Более того, они упорно верят, что сфотографировать можно только то, что на самом деле находится перед глазами. Зритель – ленивый эгоцентрист, не желающий тратить ни одной лишней секунды на то, что ему кажется неинтересным и недостаточно простым для понимания.

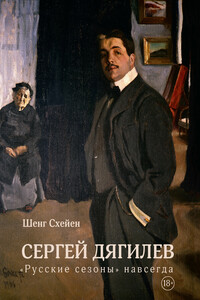

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.

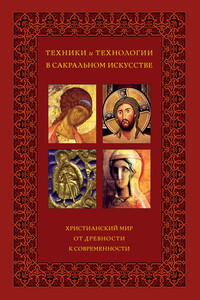

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.