Становление джаза - [5]

Поясню свою мысль описанием первых четырех тактов знаменитого соло пионера новоорлеанского джаза Джозефа „Кинга" Оливера. Это соло из пьесы «Dippermouth Blues». В четырех начальных тактах Оливер использует только шесть тонов, и если их записать с помощью европейской нотации, то мы получим банальный и лишенный смысла обрывок мелодии. Но в нем наверняка есть нечто большее — ведь недаром это соло так любили и часто исполняли музыканты того времени, да и сегодня его еще играют те, чьи отцы родились уже после того, как Оливер записал это соло на пластинку. Здесь важно — а точнее, в этом вся суть, — как именно Оливер извлекает эти звуки.

Во-первых, два самых важных тона представляют собой особые звуки — так называемые блюзовые тоны (blue notes), — которые не имеют ничего общего со стандартной диатонической гаммой. И высота их не фиксирована — при исполнении они смещаются. Во-вторых, их тембр изменчив — за счет применения Оливером сурдин и граул-эффектов. В-третьих, эти звуки не совпадают с метрическими долями и берутся даже не между ними (по типу европейского синкопирования), а независимо от тактовой сетки, словно метрическая основа вообще несущественна. И наконец (будто всех этих сложностей недостаточно), в данном соло разрабатывается сложная синкопическая формула, которая способна поставить в тупик многих профессиональных музыкантов. Все это не только свидетельствует о мастерстве Оливера, но и о том, что требуется от любого джазового музыканта. В своей импровизации он должен использовать сложную технику синкопирования, причем мелодия должна быть независимой от метрической пульсации.

Необходимо также понять, что специфическая звуковая линия в соло Оливера — лишь канва, графический эскиз, на основе которого он создает живописное полотно. Важное значение имеют тембровые модуляции, варьирование высоты звуков и, что особенно существенно, несовпадение мелодии с граунд-битом. В европейской музыке звуки определенной высоты — в данном случае «блюзовые» ре и си-бемоль — составляли бы главный аспект музыкального построения, а динамические изменения служили бы лишь окраской. Для Оливера же мелодические тоны — это всего лишь контуры будущей джазовой картины. Данное различие принципиально. Для джазового музыканта важно не то, какие тоны или аккорды он играет, а то, как он их играет. Прекрасный джаз может быть исполнен на основе одного или двух тонов, что в европейской музыке, конечно, невозможно.

Различия между джазом и европейской музыкой, о которых говорилось выше, относятся к области музыкальной техники, но между ними есть и социальные отличия, определить которые, пожалуй, еще труднее. Большинство джазменов любит работать перед публикой, особенно танцующей. Музыканты ощущают поддержку публики, которая вместе с ними полностью отдается музыке.

Этой особенностью джаз обязан своему африканскому происхождению. Но несмотря на наличие африканских черт, о которых сейчас модно говорить, джаз — это не африканская музыка, ибо слишком много унаследовано им от европейской музыкальной культуры. Его инструментовка, основные принципы гармонии и формы имеют скорее европейские, чем африканские корни. Характерно, что многие видные пионеры джаза были не неграми, а креолами с примесью негритянской крови и обладали скорее европейским, чем негритянским, музыкальным мышлением. Коренные африканцы, прежде не знавшие джаза, не понимают его, точно так же теряются джазмены при первом знакомстве с африканской музыкой. Джаз — это уникальный сплав принципов и элементов европейской и африканской музыки. Зеленый цвет индивидуален по своим свойствам, его нельзя считать всего лишь оттенком желтого или синего, из смешения которых он возникает; так и джаз не есть разновидность европейской или африканской музыки; он, как говорится, есть нечто sui generis *. Это верно прежде всего в отношении граунд-бита, который, как мы увидим позднее, не является модификацией какой-либо африканской или европейской метроритмической системы, а коренным образом отличается от них, и прежде всего своей значительно большей гибкостью.

* В своем роде (лат.).

Но если джаз и не африканская музыка, он тем не менее в первую очередь есть детище американских негров — тех, что трудились на плантациях, лесоразработках, речных судах, тех, кто позднее стали обитателями гетто больших городов: сначала Нового Орлеана, а затем Нью-Йорка, Сент-Луиса, Чикаго, Мемфиса, Детройта и других. Было бы неверно считать белых джазменов лишь имитаторами музыки американских негров. Исполняя джаз почти с самого его зарождения, белые музыканты внесли весомый вклад в его развитие. Но основными создателями джаза были все же негры. А негры, как известно, выходцы из Африки.

На Африканском континенте (по площади он в четыре раза больше США) имеется множество различных природных и культурных зон. При всем разнообразии африканских культур у большинства из них имеются общие черты, среди которых выделяется особая социальная организация, свойственная племенным обществам и почти незнакомая западной цивилизации. Большая часть нашей жизни, особенно в США, где так много говорят о свободе личности, сконцентрирована вокруг нашего «я». Многие из нас придают огромное значение своей «частной жизни». Африканец же гораздо менее расположен отделять личную жизнь от общественной. Многие события, которые мы привыкли рассматривать как «личные» или «семейные»: рождение, смерть, вступление в брак, — для африканца связаны с жизнью всего его рода. Рождение, достижение совершеннолетия, свадьба празднуются всей общиной. Джон С. Робертс пишет в книге «Черная музыка двух миров» [72]:

Дюк Эллингтон (1899-1974) — известный американский пианист, композитор, руководитель джаз-оркестра, один из создателей различных стилей джаза. Книга написана Дж. Л. Коллиером, предыдущие труды которого «Становление джаза» и «Луи Армстронг» пользовались большой популярностью у советского читателя. Издание иллюстрировано. В книге использованы архивные фотоматериалы.

Автор книги, известный американский исследователь и историк джаза, знаком советскому читателю по своей работе «Становление джаза». В монографии, посвященной творчеству выдающегося американского музыканта Луи Армстронга (1900-1971), автор ярко и профессионально рассказывает о пути становления своего героя, отказываясь от традиционной для прессы США романтизации «суперзвезды». Дж. Коллиер показывает, как коммерциализация культуры, расовая дискриминация помешали полному осуществлению огромного дарования трубача, композитора, певца.

Рассказ о Войне за независимость США ведется от лица мальчика Тима Микера, живущего вместе с родителями и старшим братом в небольшом городке Реддинг, штат Коннектикут. Когда старший брат уходит в ряды повстанцев, тринадцатилетний Тим становится опорой родителей — он помогает убираться в таверне, ухаживает за скотиной, ходит в лес за дровами и даже отправляется с отцом в далекий путь, на котором их поджидают серьезные испытания. Война, страдания людей, потери близких заставляют Тима быстро повзрослеть, и в конце книги мы видим его юношей — полным достоинства и решимости постоять за себя и своих близких. Книга предназначена для всех, кто интересуется американской историей.

«33 мифа о Китае» отвечают на злободневные вопросы, рассеивая туман стереотипов о жизни в Китае, его культуре и обществе. Финская журналистка Мари Маннинен прожила в Китае четыре года и написала множество статей о положении дел в КНР для ведущих изданий Финляндии. Основываясь на личном опыте и десятках интервью с экспертами, она расставила все точки на иероглифами. Действительно ли китайцы дурно воспитаны? Как работает «политика одного ребенка»? Объективен ли наш взгляд на Тибет? Правда ли, что в Пекине самый грязный воздух в мире? А как там с цензурой?

В монографии впервые представлено всеобъемлющее обозрение жизни чеченцев во второй половине XIX столетия, во всех ее проявлениях. Становление мирной жизни чеченцев после завершения кровопролитной Кавказской войны актуально в настоящее время как никогда ранее. В книге показан внутренний мир чеченского народа: от домашнего уклада и спорта до высших проявлений духовного развития нации. Представлен взгляд чеченцев на внешний мир, отношения с соседними народами, властью, государствами (Имаматом Шамиля, Российской Империей, Османской Портой). Исследование основано на широком круге источников и научных материалов, которые насчитывают более 1500 единиц. Книга предназначена для широкого круга читателей.

После успеха первой книги «Голландские дети спят всю ночь», получившей высокую оценку доктора Комаровского, Виктория Хогланд представляет сборник коротких рассказов о Нидерландах. В него вошли как уже любимые читателями юмористические заметки про жизнь в голландской деревне и приключениях ее мужа Адри, так и новые рассказы о культуре и нравах местных жителей. Яркий, сочный журналистский стиль Виктории, удачно дополненный иллюстрациями Бажены Борисовой и Александра Качуры, заставит вас смеяться, грустить, хмуриться, хихикать, удивленно качать головой и совершенно точно мотивирует посетить страну мельниц, тюльпанов и сыра.В формате A4.pdf сохранен издательский макет.

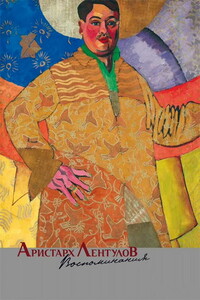

Книга воспоминаний художника Аристарха Лентулова, одного из основателей объединения «Бубновый валет», яркого представителя русского авангарда начала XX в., — первая полная публикация литературного наследия художника. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1930-е гг. — время становления новых течений в искусстве, бурных творческих баталий, революционных разломов и смены формаций, на которое выпали годы молодости и зрелости А. В. Лентулова.Издание сопровождается фотографиями и письмами из архива семьи А. В. Лентулова, репродукциями картин художника, подробными комментариями и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой начала — первой трети XX в.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

В книгу известного ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Васильевича Кинжалова вошли исторический роман «Боги ждут жертв», рассказ «Орлы Тиночтитлана» и статьи из научного сборника «Астрата».