Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.) - [7]

Это направление внешней политики Франции усилилось и стало приоритетным в контексте идеи Ж. Клемансо о «санитарном кордоне» из пограничных с Советской Россией государств-лимитрофов, с помощью которого можно было оградить Европу от «большевизма – заразительной болезни»[40]. Ключевым звеном в цепи антисоветских государств стала Польша. Именно в ней Клемансо видел ту силу, которая могла бы стать основой «санитарного кордона» между «дикими азиатами» и «цивилизованными европейцами» либо основой забора из «колючей проволоки» вокруг России[41].

Американский взгляд со стороны на такую перспективу был более трезвым. Американский представитель при миссии Антанты в Польше генерал-майор Д. Карнап сообщал президенту США В. Вильсону в апреле 1919 г.: «Империалистические идеи – вид безумия, завладели психикой французов, они пытаются создать цепь сильных милитаристских государств, зависимых, насколько возможно, от Франции»[42].

Начальник Польского государства Пилсудский, принимая к сведению решения союзников, стремился к реализации собственной внешнеполитической концепции по расширению государства «от моря до моря». Ее реализация могла произойти только в ходе наступления польской армии на Восток – на литовские, украинские, белорусские и русские территории. В практическом воплощении федеративной концепции могли участвовать русские, украинские и белорусские вооруженные отряды, которые предполагалось создавать на средства из польского бюджета на территории Польши[43]. К реализации своего плана Пилсудский приступил в начале 1919 г., когда началось польское наступление на Вильно.

Д. Карнап сообщал в этот период времени из Варшавы в Вашингтон: «В стране, где такая нужда, где все усилия правительства и все источники дохода должны были бы быть направлены на улучшение материального положения населения и государственного управления, всем овладел военный дух». «Этот военный дух, – предостерегал американский представитель при миссии Антанты, – является для будущей Польши большей опасностью, чем большевизм»[44].

К 15 февраля 1919 г. в русских формированиях на территории Польши было всего 1050 человек, в их числе несколько десятков офицеров. С января 1919 г. общее командование антибольшевистскими силами на оккупированной Германией территории[45] стал осуществлять германский генерал граф Р. фон дер Гольц. С начала 1919 г. заметную активность в регионе Прибалтики стали проявлять США. Американская военная миссия во главе с подполковником У. Грином в Ревеле отслеживала ситуацию во всем Прибалтийском регионе. В качестве одного из возможных вариантов развития ситуации в Прибалтике США рассматривали, наряду с формированием местных национальных армий, создание добровольческих русских антибольшевистских отрядов. В условиях фактического отсутствия национальных армий в Прибалтийских республиках и в Польше в качестве реальной военной силы союзники могли рассматривать пока только русские добровольческие формирования в Эстонии.

В мае 1919 г. по распоряжению А.В. Колчака, одобрившего план Н. Н. Юденича по созданию Северо-Западного фронта, командованием Русской добровольческой армии были приняты меры к пополнению белых отрядов эвакуируемыми из германских и австрийских лагерей русскими военнопленными. При содействии американской военной миссии в Берлине велась успешная вербовка в лагерях русских военнопленных Первой мировой войны. Так, к началу июня 1919 г. численность отряда светлейшего князя А.П. Ливена в Латвии с 250 человек возросла до 3500[46].

С 1 апреля 1919 г. в Варшаве приступила к работе французская военная миссия под командованием генерала П. Анри, который возглавлял ее до 30 сентября 1920 г.[47] К этому моменту в Германии и Польше была организована система вербовки и отправки бывших военнослужащих императорской армии в Латвию. В Польше делом отправки русских офицеров и рядового состава в Митаву руководил штаб-ротмистр князь К. А. Ширинский-Шихматов. Светлейший князь А. П. Ливен вспоминал, что «благодаря содействию союзнических миссий в Варшаве и предупредительности германских пограничных властей дело это великолепно наладилось» – в Митаву еженедельно прибывало до 2 эшелонов добровольцев. Только в Польше число записавшихся в Ливенский отряд составило около 15 тысяч человек[48]. Военное ведомство Польши проводило политику наибольшего благоприятствования организации русских добровольческих формирований. Специальное распоряжение (регламент) военного министерства предписывало освобождать пленных красноармейцев, добровольно сдавшихся в польский плен, для того чтобы они вступали в Русский добровольческий легион или отправлялись в «небольшевистскую Россию»[49].

8 июля начальник Генерального штаба Польши полковник Ст. Галлер предложил военному министру создать польские военно-дипломатические миссии при армиях А. В. Колчака и А. И. Деникина, поскольку ожидалось признание правительства Колчака правительствами стран Антанты. Для создания антибольшевистского фронта требовалась координация действий белых армий с военными действиями поляков[50]. Параллельно развивалось сотрудничество польского военного командования и Министерства внутренних дел (МВД) с другими лидерами белогвардейских формирований.

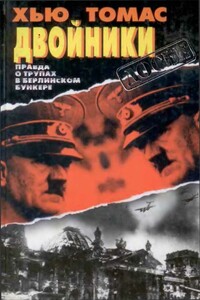

Новая книга Хью Томаса содержит интереснейший материал, совершенно переворачивающий наши представления о последних неделях войны и судьбах руководителей германского рейха. Основанная на сведениях, почерпнутых из недавно открытых архивов, книга предназначена широкому кругу читателей и отличается популярностью изложения.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.