Софья Ковалевская - [3]

Восемь раз отказывал ему департамент герольдии; он не прекращал попыток. И лишь на девятый раз, в 1869 году, последовало долгожданное утверждение. Простая фамилия «Крюковские» волшебно превратилась в звучную, на польский лад — «Корвин-Круковские». Через шестнадцать лет, в 1885 году, был высочайше утвержден пышный родовой герб — «на церковной хоругви о трех полах крест, на нем черный ворон с перстнем в клюве. Голубое поле с золотом, шлем с тремя страусовыми перьями; ворон обращен в правую сторону».

Столь великолепному гербу соответствовала и созданная безыменным специалистом легенда о происхождении рода Корвин-Круковских от дочери… венгерского короля Матвея Корвина и польского витязя Круковского. Живописное, крупных размеров «генеалогическое древо» украсило стену домашней библиотеки.

Елизавета Федоровна считала себя счастливой. Самое большое «горе», которое пришлось ей испытать в первые годы брака, было желание мужа назвать ожидаемого первенца Василием.

«…Это имя, — негодовала она, — которое я так ненавижу, которое принесло мне так много слез, которое я принудила себя любить в моем муже, это имя должно служить снова моим мученьем…»

Но родилась дочь Анюта, и счастье Елизаветы Федоровны долго ничем не омрачалось.

После вечера, проведенного у Карновичей по случаю их серебряной свадьбы, Елизавета Федоровна записала размышление о своей судьбе:

«…Смотря на эту чету, которая в течение двадцати пяти лет, окруженная красивыми и хорошими детьми, участвует в жизни, я поняла настоящее счастье и могла представить себе картину, которая совпадает со всеми моими желаниями. И если мне суждено еще прожить много лет с моим милым мужем, если наша Анюта вырастет такой, как нам бы хотелось, то я могла бы себя считать самой счастливой женщиной на свете. А между тем сколько еще несчастий может нас ожидать! Чем больше я чувствую счастья, тем больше мне приходится опасаться его потерять и беречь его со страхом. Но бог так добр, что я не могу отказать себе в надежде на счастливое будущее».

После рождения Анюты в семье Крюковских семь лет нетерпеливо ждали мальчика, продолжателя блистательного рода.

В ночь на третье (пятнадцатое) января 1850 года, во II квартале Сретенской части первопрестольной русской столицы Москвы, в доме Стрельцова, сохранившемся до наших дней в 1-м Колобовском переулке, 14, появился на свет младенец. Когда Елизавета Федоровна увидела крохотную, смуглую, как орех, девочку, она заплакала и отвернулась. Елизавета Федоровна так ждала сына, что даже все кружевные чепчики заранее собственноручно украсила голубыми лентами и уверяла няню: «Вот увидишь, будет мальчик». Ей очень не хотелось огорчать мужа, трогательно мечтавшего о наследнике. Она готова была даже уступить и примириться с несимпатичным ей именем — Василий.

Через две недели в сумеречном храме Знаменья, что и поныне стоит близ Петровских ворот как вершина угла, образуемого 1-м и 2-м Колобовскими переулками, церковная книга была начата записью № 1 о крещении 17 января Софии. «Родители ее, — гласит запись, — полковник артиллерии Василий Васильевич Крюковский и супруга его Елизавета Федоровна. Восприемниками были: подпоручик Семен Васильевич Крюковский и дочь провиантмейстера Василия Семеновича Крюковского девица Анна Васильевна».

Маленькую Соню, как прежде сестру ее Анюту, сдали на попечение няни Прасковьи. Лишенная своего гнезда, няня, на радость и на горе девочки, прильнула к ней одиноким сердцем больше, чем к другим детям. Сонечку почитала она «нелюбимой», запомнив, как мать отвернулась от ребенка на первом погляденье.

В семейных преданиях Крюковских почти ничего не сохранилось о раннем детстве Софьи. Даже в дневнике Елизаветы Федоровны нет ни слова о рождении второй дочери.

Первое сознательное представление о себе Софья Васильевна относит к двух-трехлетнему возрасту. Был воскресный или праздничный день. Гудели и перекликались большие и малые колокола всех сорока сороков московских церквей. Сладко пахло ладаном и нагретым воском. Принаряженные люди толпой выходили из церкви. Няня бережно сводила девочку с паперти и в тревоге взывала: «Не ушибите ребеночка!» К няне подошел какой-то человек в длинном подряснике и, подав ей просвирку, наклонился к ребенку:

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? Соня молчала, широко раскрыв глаза.

Возле ворот дома, где жили Крюковские, нянин знакомый сказал:

— Видите, маленькая барышня, на воротах висит крюк? Когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: висит крюк на воротах Крюковского и сейчас и вспомните.

«…И вот, как ни совестно мне в этом признаться, — писала Софья Васильевна, — этот дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании. С него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете».

Когда она потом пыталась вызвать в памяти годы детства, перед мысленным взором ее всплывали отдельные картины. То широкая, без конца, без края, дорога с березами и черно-белыми верстовыми столбами по сторонам, а посредине, в куче пыли, огромная, с Ноев ковчег, карета, полная людей и вещей; то сама она на дороге собирает камешки; то, рассерженная, выбрасывает из окна кареты Анютину куклу; то лежит на жестком диване или сдвинутых стульях в избе почтовой станции. Отец-военный часто менял места службы, и семья всегда следовала за ним из города в город.

Наполеон III — это имя для подавляющего большинства ассоциируется с прозвищем «Наполеон Малый» и воспринимается как пародийная копия своего дяди — императора Наполеона I. Так ли это? Современная Италия и Румыния, туристическая Мекка — Париж, инженерное чудо — Суэцкий канал, межокеанские судоходные линии, манящие огни роскошных торговых центров, основы социального законодательства и многое другое — наследие эпохи правления Наполеона III. История часто несправедлива. По отношению к первому президенту Французской республики и последнему императору французов эта истина проявилась в полной мере. Данная книга — первая на русском языке подробная биография одной из самых интересных и влиятельных личностей мировой истории, деятельность которой несколько десятилетий определяла жизнь народов Европы и мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

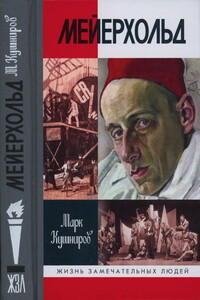

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.