Собрание творений. Толкование на Пятикнижие - [4]

Свет, явившийся на земле, подобен был или светлому облаку, или восходящему солнцу, или столпу, освещавшему народ еврейский в пустыне. Во всяком случае, несомненно только то, что свет не мог бы рассеять обнимавшую все тьму, если бы не распространил всюду или сущность свою, или лучи, подобно восходящему солнцу. Первоначальный свет разлит был всюду, а не заключен в одном известном месте, повсюду рассеивал он тьму, не имея движения; все движение его состояло в появлении и исчезновении. После того как он внезапно исчезал, наступало владычество ночи, а с появлением его оканчивалось ее владычество. Чтобы свет не обратился в ничто, как произошедший из ничего, Бог особо сказал о нем, что он хорош (Быт. 1, 4), тем самым засвидетельствовав, что хороши и все твари, произошедшие прежде света, о которых не было сказано, что они хороши. Ибо хотя Бог не сказал о них при самом сотворении их из ничего, однако же после, когда образовал всех тварей, подтвердил это и о них. Ко всему сотворенному, что создано в шесть дней, относятся слова, сказанные при конце шестого дня: И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1, 31).

Тот первоначальный свет, по сотворении названный хорошим, восхождением своим знаменовал три дня. Он, как говорят, содействовал зачатию и порождению всего, что земля должна была произвести в третий день; солнцу же, утвержденному на тверди, необходимо было привести в зрелость то, что произошло уже при содействии первоначального света. Говорят, что из того рассеянного всюду света и из огня, сотворенных в первый день, устроено солнце, которое на тверди, что луна и звезды – из того же первоначального света, поэтому должно солнцу, владеющему днями, освещать землю и вместе с тем приводить в зрелость ее произведения, а луне, владеющей ночами, не только светом своим умерять ночью жар, но и содействовать земле производить свойственные ей по первоначальной природе плоды и произведения. И Моисей в своих благословениях говорит: Вожделенными произведениями луны (Втор. 33, 14). О свете замечают, что, кроме всего прочего, он сотворен в первый день и для произведений земных. Но земля при посредстве света произвела все, что совершилось, в третий день, хотя свет был в первоначальном своем состоянии, впрочем, все плоды земные при посредстве луны, как и при посредстве света получили начало, при помощи же солнца – пришли в зрелость.

Итак, земля произвела все из себя при содействии света и вод. Хотя Бог и без них мог произвести все из земли, однако же такова была воля Его, тем хотел Он показать, что все, сотворенное на земле, сотворено на пользу человеку и на служение ему.

Воды, покрывавшие землю в первый день, были несоленые. Хотя над землей стояла бездна вод, но не появились еще моря. Воды сделались солеными в морях, до собрания же их в моря они не были солоны. Когда воды разливались по лицу земли для ее орошения, тогда были они сладки. Собравшись же в третий день в моря, они стали солеными, чтобы от совокупления в одно место не подверглись гниению и, принимая в себя вливающиеся в них реки, не переполнялись. Воды рек, вливающихся в море, были для него достаточным питанием: чтобы не иссохло море от солнечного зноя, вливаются в него реки, а чтобы не расширялось море, не выходило из пределов и не подтопляло землю, принимая в себя воды рек, воды их поглощаются соленостью моря.

Если положим, что с сотворением вод сотворены вместе и моря и они наполнились водами и что воды морей были горьки, то и тогда должны сказать, что воды над морями не были горьки. Ибо хотя сотворенные тогда моря и покрывались водами во время потопа, однако же не могли сообщить горечи своей сладким водам потопа, которые были над морями. А если бы моря могли сделать потопные воды горькими, то как сохранились бы в них маслины и все другие земные растения? Или как стали бы пить их во время потопа Ной и бывшие с ним? Ною повелевалось внести в ковчег пищу для себя и для всех бывших с ним, потому что негде было бы достать пищи, воды же не повелевалось внести, потому бывшие в ковчеге могли пить воду, которая отовсюду окружала ковчег. Таким образом, как не были солены потопные воды, хотя покрывали собой моря, так не были горьки воды, собранные в третий день, хотя бы и были уже горьки воды бывших под ними морей.

Но поскольку собрание вод произошло не прежде сказанного Богом: Да соберется вода… и да явится суша (Быт. 1, 9), то, конечно, не было и морей прежде, чем Бог собрание вод назвал морями (Быт. 1, 10). Потому моря, получив имя и заняв вместилище свое, изменились и восприняли соленость, которой не имели до вхождения в свое вместилище. Да и самое вместилище морей сделалось углубленным в то именно время, когда сказано: Да соберется вода… в одно место (Быт. 1, 9), то есть или дно морей стало ниже прочей земли и вместе с водами, бывшими над ним, приняло в себя воды, бывшие над всей землей, или воды поглотили друг друга, чтобы достало для них места, или дно моря расселось и образовалось великое углубление, так что воды в мгновение ока устремились по склону дна. Хотя воды собрались воедино по Божию повелению, однако же и при самом сотворении земли отверста была им дверь, чтобы могли они собраться в одно вместилище.

Эту псалтирь составил святитель Феофан Затворник на основе молитвенных сочинений преподобного Ефрема Сирина, которые своим покаянным содержанием особенно душеспасительно воздействуют на душу христианина. Святитель Феофан выбрал из творений святого Ефрема 150 молитвенных статей, структурировал их и дал каждой статье-псалму оригинальные названия, заголовки по подобию Псалтири царя Давида.

Эта книга – подлинное творение преподобного Ефрема Сирина (ок. 306–373), великого учителя Церкви. Святой составил свои толкования на Евангелия, следуя тексту и порядку Четвероевангелия (Диатессарона) Тациана, церковного писателя-апологета II века.В труде Ефрема Сирина благочестивый читатель найдет для себя один из самых обильных и живоносных источников духовного назидания.

«Столп Церкви, великий отец и вселенский учитель, пророк сирийский, солнце сирийское, духовный философ и глубокий ученый, витийственные уста и цитра Святого Духа» – так возвышенно отзывается о святом преподобном Ефреме Сирине его современник, святитель Григорий Нисский. В чтении его творений с древности и до наших дней православные люди, стремящиеся к духовному преуспеянию, находили и находят обильный источник назидания. Издательство «Сибирская Благозвонница» продолжает издание творений сирийского подвижника.

«Столп Церкви, великий отец и вселенский учитель, пророк сирийский, солнце сирийское, духовный философ и глубокий ученый, витийственные уста и цитра Святого Духа» – так возвышенно отзывается о святом преподобном Ефреме Сирине его современник, святитель Григорий Нисский. В чтении его творений с древности и до наших дней православные люди, стремящиеся к духовному преуспеянию, находили и находят обильный источник назидания. Издательство «Сибирская Благозвонница» продолжает издание творений сирийского подвижника.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век) родился в древнем месопотамском городе Нисивине и, приняв монашество, прославился высотой своей духовной жизни. Творения святого Ефрема еще при его жизни переводились на другие языки и даже читались в церквях после Священного Писания. Чтение молитвенных сочинений преподобного Ефрема существенно-спасительно для православной души.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век) родился в древнем месопотамском городе Нисивине и, приняв монашество, прославился высотой своей духовной жизни. Творения святого Ефрема еще при его жизни переводились на другие языки и даже читались в церквях после Священного Писания. Чтение молитвенных сочинений преподобного Ефрема существенно-спасительно для православной души.В переведённых доныне творениях святого Ефрема Сирина русские благочестивые люди находили и находят один из самых обильных источников духовного назидания.

Написанная живым, доступным языком, книга известного арабиста, исламоведа содержит изложение коранических легенд и преданий, анализ их истоков, их бытования в доисламской Аравии и в странах арабо-мусульманской культуры. В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.

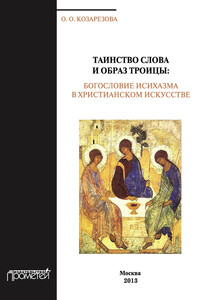

В монографии рассматривается догматический аспект иконографии Троицы, Христа-Спасителя. Раскрывается символика православного храма, показывается тесная связь православной иконы с мистикой исихазма. Книга адресована педагогам, религиоведам, искусствоведам, студентам-историкам, культурологам, филологам.

«Возлюби ближнего твоего», «Все у вас да будет с любовью», «Любите врагов ваших» — эти и другие поучения регулярно раздаются с амвонов всех христианских церквей, с проповеднических кафедр сектантских общин. Они преподносятся верующим как выражение особого гуманизма христианства. Раскрывая псевдогуманизм этих заповедей, автор книги на большом фактическом материале показывает превосходство марксистско-ленинского гуманизма, реально воплощающегося в социалистическом обществе.Для массового читателя — верующих и неверующих.

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия – иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо: охватила в одной книге всю историю единобожия – от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.3-е издание.

В книге исследуются вопросы вероисповедания евреев, христиан и мусульман, как наиболее распространённые и значимые вероучения в разрешении духовного кризиса современного мира. И немаловажное значение здесь обретает истина, что все духовные существа, в том числе и человек до грехопадения, знали, что Бог – Един есть.Автор Г. Федотов полагает, что эта работа поможет многим – при столь возросшем насилии и ненависти между людьми – разрешить возникающие у них вопросы относительно победы добра над злом. Ибо Господь, как утверждается в вероучениях, смотрит на сердце человека и его дела жизни, а не на то, к какой религиозной конфессии этот верующий принадлежит!

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Кроме того, в данном труде содержится достаточно подробная информация о различных правовых и вероучительных школах в Исламе, основах исламского вероучения, доктрине единобожия, содержится большой материал по различным мусульманским сектам. Здесь собраны также биографические данные о наиболее известных сподвижниках пророка Мухаммада и их последователях, об известных правоведах, мыслителях, толкователях Корана, каламистах.