Смерть автора - [58]

Да, я должен в этом признаться себе — это мне нужно, чтобы он приходил и пил мою кровь; чтобы он острил и высмеивал меня; чтобы он крутил свои проклятые усы и с усмешечкой рассказывал о своих подвигах. Потому что из этого и сделан мой роман — книга всей моей жизни, лучшее, что я написал (ни «Маска крысы», ни «Дама в лиловом плаще» не имели такого успеха, не говоря уже о пьесах). Не знаю, существуют ли музы — я не верю в них, человеку двадцатого века трудно поверить в их существование. Но есть я — автор романа, и есть он — его герой, и то тёмное, отчаянное, не поддающееся описанию — утекание жизненных сил, изнеможение, за которым следуют истома и покой, исцеление от мучений. Это и есть единственно реальное в наш век агностицизма и безверия. И вот почему я не смогу с ним расстаться. Несмотря на то, что роман уже написан.

Но как, как мне совладать с ним?

20 ноября 1913, Сегодня я рылся у себя в письменном столе и обнаружил коричневую тетрадь, которой туда не клал. Я взял её в руки, и из неё выпала закладка с кириллической надписью. Думая, что это тайные записки Мирослава, я поспешно открыл её. Может быть, движения его души наконец прояснятся для меня хоть сколько-нибудь.

Тетрадь в самом деле принадлежала ему; но в ней не было ни одного письменного слова. Вместо записей листы были покрыты рисунками, большинство которых возбуждало ужас натуралистичностью исполнения, несмотря на ограниченность в технике — кроме простого грифельного карандаша, в столе у меня был только фаберовский красный, и Мирослав применил тот и другой не без умения. На многих рисунках фигурировал он сам, в разнообразных видах: на одном — обнажённый до пояса, в шароварах, опоясанных кушаком и подвёрнутых выше щиколоток, босой, рука на эфесе сабли; на другом — он в алой рубахе и полусапожках, поза рассеянно-ленивая, сабля висит на боку; на третьем он изобразил нечто вроде парадного портрета, представив себя в кафтане до колен, поверх которого была накинута меховая пелерина, и богато расшитой шапке. Надо полагать, эти рисунки изображали его при жизни. Композицией он не владел; не знаю, хотел ли он рассказать что-нибудь, помещая на левой странице разворота свои автопортреты, а на правой — те ужасные вещи, которые он зарисовывал с той же простодушной виртуозностью, что и себя в разных костюмах. Один рисунок заставил меня вздрогнуть. Это была его отрубленная голова на шесте, с застывшими, выкатившимися из орбит глазами и тщательно разрисованными красным карандашом потёками крови на подбородке. Я знал это видение; оно не раз представало предо мною, когда Мирослав прикладывал руки к моей голове. С содроганием перелистнув ужасную страницу, я взглянул на то, что следовало за ней, и мне сделалось дурно.

Он запечатлел на бумаге своё настоящее лицо. То нестерпимое лицо, от которого он меня уберёг до сих пор — которое «Тимоти» видел в зеркале. Несчастная Дороти Уэст видела его целых два раза. Ни один художник, кроме него самого, не в силах перенести это на бумагу; я видел более тридцати его портретов, как старинных, так и теперешних — и ни один из них не похож на другой. Но этот кошмар, глянувший на меня с клетчатого листа тетради! О костюмных принадлежностях можно было только гадать — он не довёл рисунок до шеи, опустив не до конца прорисованные локоны в пустое пространство. Но лицо, смотревшее на меня, было нарисовано с жуткой убедительностью. Теперь я мог видеть, что все мои догадки, — каков же он на самом деле, — которые я отчасти воплотил в романе, были пустой дешёвой фантазией. Я сочинил ему облик ходячего мертвеца, заживо тронутого тлением; но тот, кто был изображён на рисунке, был во много раз живее меня самого — на его ужасный румянец, на его алую лучезарную улыбку было затрачено немало фаберовского грифеля. Это было то же лицо, что я привык видеть рядом с собой, — и не то же. Как описать его? Дороти Уэст явно обладала литературным дарованием, но её описание не даёт даже слабого подобия того, что представляло собой это лицо. Прежде всего, оно было прекрасно. Какая-то невероятная, отталкивающая красота исходила от него. Я видел однажды раскрашенный фотоснимок с картины Караваджо, где Юдифь ударом меча отсекает голову Олоферну; кошмарное, отвратительное зрелище — кровь бьёт фонтаном из перерезанных артерий, рот Олоферна сведён в судороге крика, но при всём при том эта картина прекрасна; трудно понять, что доставляет нам столь извращённое эстетическое наслаждение. Таким же было и лицо Мирослава на рисунке: в него непостижимым образом вместились все Юдифи и Олоферны на свете. Это было прежде всего лицо балканского повстанца, отчаянного и безжалостного, ожесточившего своё сердце в борьбе с врагами; но вместе с тем в нём было что-то невыразимо детское — простодушие, граничащее с лукавством, и лукавство, граничащее с простодушием. Как возможно ужиться всему этому в чертах одного лица? Впрочем, может быть, противоречия тут нет — ведь дети самая жестокая нация.

Но нет, детская жестокость бессмысленна, а в нём я этого не замечал. Он не из тех, кто отрывает голову черепахе, чтобы проверить, сможет ли она ползать без головы. Для этого он слишком мудр, недетски — и портрет убеждал в этом лишний раз. Огромные прекрасные глаза смотрели со всей горечью мудрости; я вдруг осознал, что мудрость и доброта, те достоинства, которые мы всегда ожидаем встретить идущими рука об руку, в реальности едва ли совместимы — менее, чем красота и безобразие, воинственность и детскость. Трудно быть добрым, приобретя мудрость; Франциск Ассизский понял это и предпочёл остаться глупым, как и наш современник Честертон. Самое парадоксальное, что Мирослав католик, как и они.

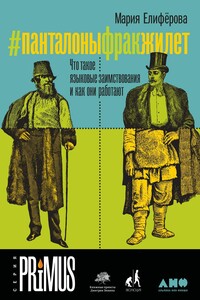

Что такое языковые заимствования? Эта тема, несомненно, волнует каждого из нас. Ее обсуждают в школе, в учебниках, в научной литературе и на интернет-форумах. Вместе с тем популярные экскурсы в область заимствований, выходящие в России, сводятся по большей части к теме иностранных слов в русском языке. А вот что такое заимствование вообще, по каким признакам мы его отличаем, почему оно возникает в языке, почему ему сопротивляются – книги об этом пока не было. Этот пробел и попыталась восполнить филолог-англист Мария Елифёрова.

От автора Читатели, которые знают меня по романам "Смерть автора" и "Страшная Эдда", интересуются, пишу ли я ещё что-нибудь и почему я "замолчала". На самом деле я не замолчала, просто третий роман оказалось непросто закончить в силу ряда обстоятельств... Теперь он перед вами.

Можно ли написать роман о посмертных приключениях героев скандинавского мифа? Как выглядит вечность с точки зрения язычника? Что происходит с древними богами и героями, когда земной мир всё больше удаляется от них? Загробное продолжение истории Сигурда из «Старшей Эдды» становится поводом к размышлению о дружбе, предательстве, верности, ответственности, о человеческой природе, не изменившейся за последние две тысячи лет – а также об исторической памяти и литературном творчестве. История Мёда Поэзии тесно переплетается с историей Столетней войны, Шекспира и Винни-Пуха.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и финалист «Большой книги» («Франсуаза, или Путь к леднику»). Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке» приглашает взглянуть на нашу жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну…

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.