Сквозь ночь - [209]

Все это — лишь первые шаги. За служебное рвение псевдозащитников «высокого искусства» приходится расплачиваться тем, что многие наши товары выглядят хуже заграничных, что наша мебель бывает неудобна и некрасива, что наши магазины завалены ремесленным «ширпотребом». И наконец, тем, что мы не имеем пока достаточного числа опытных преподавателей, знатоков дела, которые могли бы готовить специалистов в таком количестве и качестве, как этого требуют задачи дня.

Когда я уходил из керамической мастерской, молчаливая девушка, талантливый художник, чьими работами я от души восхищался на осенней выставке, еще не зная, что это именно ее работы (ее фамилия — Почхидзе), протянула мне маленькую вещицу. «На память», — проговорила она и снова молча склонилась над гончарным кругом.

Вещица эта — кувшинчик-фантазия на хевсурские темы; он выглядит не то как диковинная пташка, раскрывшая поднятый клюв, не то как человеческая фигурка в круглой шапочке и расшитом нагруднике, какие носят хевсурские женщины.

Я храню этот кувшинчик как память о многом увиденном и огорчусь, если он когда-нибудь разобьется. Храню еще и засушенный между страницами записной книжки цветок. Вот его история.

— Хотите заехать в одно любопытнее местечко? — спросил Нонешвили, когда мы покидали Мцхету. И, не дожидаясь ответа, сказал что-то шоферу Серго по-грузински.

Когда машина остановилась, я понял, что действительно увижу сейчас нечто в высшей степени любопытное. Но увиденное превзошло ожидания.

Мы прошли с улицы через сводчатый коридор — далан — из выгнутых полукружиями металлических прутьев, увитых сплошь виноградом. Над нашими головами свисали тяжкие гроздья, желто просвеченные солнцем. А за даланом открылся сад — нет, не сад, а тысяча садов, какие могут лишь присниться.

Тбилисские старожилы помнят цветочный магазин с завлекательно звучным названием «Soleil d’Or» — «Золотое солнце». Лет восемьдесят тому Михо Мамулашвили поступил в этот магазин «мальчиком», а позднее — совсем как в романах — сделался его владельцем и был им до той поры, когда владеть магазинами стало у нас не принято.

На крутой поворот истории Мамулашвили попал в том возрасте, когда жизнь считается сложившейся. Тут она, похоже, грозила разбиться. Оказалось, она только начинается.

Мамулашвили уехал из Тбилиси в Мцхету, построил дом и принялся выращивать сад.

Вряд ли глагол «выращивать» передаст действительный смысл того, что он делал. Вернее было бы сказать, что он принялся терпеливо творить сотни маленьких чудес, слившихся с годами в большое чудо любви к труду, искусству и природе.

В этом саду растут разные и многие растения — и не просто растут. Сад состоит из множества «микропейзажей» и небольших композиций, каждая из которых поражает неожиданной красотой, какой-то особенной душевностью и поэзией.

Все кажется здесь естественно сложившимся: замшелый пень, на нем зеленоватая амфора, она вмята и проломлена веками, но не мертва; из пролома тянется к солнцу цветок. Тихо журчит вода; солнце, тень, отягощенные плодами ветви; и снова маленькие поэмы из цветов, растений, речных раковин, невысоких плетней — бесконечно разные, непохожие, короче — удивительные.

Так — среди всех этих чудес — мы приблизились к остекленной теплице. Там сидел грузный седоусый старик в линялой кепке и синей куртке-спецовке, расстегнутой на груди. Нагнувшись и посапывая, он копался в грядке. Нас познакомили. Поглядев на меня, он молча сорвал пахучий фарфорово-белый цветок из вьющихся по стене теплицы..

— Китайский жасмин, — сказал он. — Для знакомства.

Старик поднялся. Мне хотелось хоть чем-нибудь ответить ему. Я сказал, что это, наверное, единственное в своем роде место на всей земле. Он помолчал.

— Понимаю, — проговорил он. — Вам хочется сказать мне приятное. Но ведь это плохо. Очень плохо, если единственное. Надо, чтобы везде…

Он чисто говорил по-русски и твердо ходил для своих девяноста лет. Мы пошли за ним к дому.

Вот в таком доме, в такой комнате я и хотел бы жить. Дом, как принято в Грузии, стоит на высоком фундаменте, с юга и запада обнесен открытой галереей. Большая комната побелена, пол выскоблен, стены густо увешаны старыми фотографиями, среди них много выцветших дагерротипов. Закопченный камин. Книги на деревянных некрашеных полках. Своими руками сбитый письменный стол с плетенными из прутьев ивы боками, на нем — груда писем, ножницы, клей, сухие стебли растений, чернильница с медной крышкой.

А на другом длинном столе, тоже некрашеном, — альбомы, десятки альбомов.

Я раскрыл наудачу один; его страницы представляли собой композиции из засушенных цветов и трав. Не знаю, как сушит их Мамулашвили, у него они не похожи на сухие. Они всего лишь плоские; сила цвета каким-то образом сохранена.

Если бы наши текстильщики заинтересовались этими альбомами, то, я думаю, на много лет вперед задача фабричных художников была бы облегчена. Каждая страница — новый аккорд, новое сочетание пятен и линий, новое свидетельство редкостного композиционного таланта.

В комнату вошла сухощавая немолодая женщина с темно-рыжими волосами, повязанными косынкой, в стоптанных тапочках на загорелых босых ногах. Это была дочь Михаила Мамулашвили — единственная из живых членов его семьи, его единственный и верный помощник.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

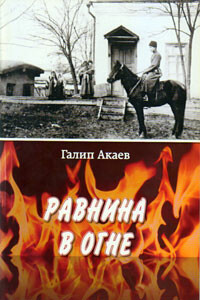

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.