Скрещение судеб - [3]

Неприятность и резкость этого ее первого взгляда, может, и определялась именно тем, что она глядела на тебя столь пронизывающе своими очень светлыми, прозрачными, льдистыми глазами, глядела незряче, пытаясь не глазом, а всем своим нутром, всеми своими сверхчувствами тебя опознать. Глядела и не видела. Но понять это с первого раза было трудно — ибо она ничем не выдавала своей близорукости, не щурилась, не подносила ничего близко к глазам, не наклонялась к предметам. Держалась так, словно у нее отличное зрение, с гордо чуть откинутой назад головой, осанка очень прямая. И я не сразу поняла, что она близорука.

— У нее глаза ночной птицы, ослепленные дневным светом! — сказала о ней некогда в Париже Зинаида Шаховская, и это точно. Широко открытые, очень светлые, прозрачные и холодные. Зря говорят, что у людей с холодными глазами — холодная душа! Просто у одних глаза подключены к сердцу, у других — к разуму.

«Светлые, немеркнущие глаза — зеленые, цвета винограда», — писала в своих воспоминаниях ее дочь Ариадна Эфрон. А в письме ко мне уточнила: «цвета спелого винограда», А Антокольскому: «Глаза у мамы были без малейшей серизны, ярко-светло-зеленые, как крыжовник или виноград (их цвет не менялся и не тускнел всю жизнь)»…

«Тусклые, слюдяные глаза, в которых временами вспыхивали зеленые огни», — вспоминает Федор Степун о молодой Цветаевой времен Коктебеля.

«Глаза зеленые, но не таинственно зеленые, не поражающие красотой, смотрящие прямо», — это все та же Шаховская.

«Щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник», — писала сама Марина Ивановна Борису Леонидовичу Пастернаку в 1926 году.

«Беглый взблеск зеленых глаз, какая-то, я бы сказала, звериная роскось — в сторону: видит вас, но как будто смеясь, как будто прячась от вас — очень светлых и очень зеленых прозрачных глаз», — это Ольга Чернова-Колбасина. С ней Марина Ивановна дружила в Чехословакии, они жили по соседству, а потом в Париже она приютила Марину Ивановну в 1925 году в своей маленькой квартирке, когда та приехала из Чехии, и где Марина Ивановна заканчивала поэму «Крысолов».

— Большие глаза ледяной серо-зелености, словно миллионы лет гляделись во льды и застыли, — грешила я в своих записях.

Зимой на Москве-реке лежали на свету нарезанные кубы льда, только вынутые из проруби, сохранившие еще ту подводную зеленоватую прозрачность, — вот такими и были глаза у Марины Ивановны, так, по крайней мере, представлялось мне тогда, в 1940–1941 годах. Эти кубы льда, предназначенные, должно быть, для каких-то хозяйственных надобностей, лежали один на другом штабелями на ледяной поверхности реки неподалеку от Воробьевых гор, где мы с Мариной Ивановной и ее сыном Муром как-то гуляли.

И еще, чтобы с этим уже покончить, — не заметить, что она «незрячая», было все же нельзя, и при последующих встречах начинало казаться, что она вроде бы как смотрит и не смотрит или, вернее, невидяще смотрит. И это неважно, скользнул ли ее взгляд по тебе, или по полке с книгами, или по так любимым ею ее серебряным цыганским кольцам. Смотрит и не видит…

Но я поначалу отнюдь не приписывала это ее физическому недостатку, а объясняла скорее особым свойством ее натуры. Она всегда была очень сосредоточена, углублена в себя, в свой собственный мир, неведомый и недоступный другим. Гигантская работа мыслей и чувств шла в ней непрерывно, и, казалось, даже ночью ей не может быть покоя… И то напряжение, в котором она постоянно находилась, невольно передавалось присутствующим. Как бы за глухой, непроницаемой для слуха, для глаза стеной ощущалось биение океана, его приливы, отливы, штиль, шторм, нарастание баллов… И Марина Ивановна всецело была подчинена законам не внешнего, а этого своего внутреннего мира, и потому казалось, что и глаза ее, нетутошние какие-то, смотрят не вовне, а вовнутрь, в нее самое…

Присутствуя, она всегда отсутствовала. Она никогда не была рядом, никогда — тут, всегда — там, а что происходило там, было скрыто за полуопущенными веками, за напряженным, резко очерченным профилем.

— Мать чаще всего запоминалась в профиль, — говорила Аля.

Но запоминался и анфас, только анфас был расплывчатым, и лица было как бы больше, чем надо. Профиль — чеканный, острый, подобранный. И если профиль мог говорить о каких-то польских или немецких ее предках, то анфас был всецело от русской ее бабки-попадьи. Разве только глаза, очень северные, может, еще к самим викингам восходящие… Но, оговорюсь, я встретила Марину Ивановну в 1940 году, и это сугубо мое личное восприятие.

Те, кто знал Марину Ивановну в давние еще коктебельские времена, говорили, что тогда уже у нее была привычка садиться вполоборота к присутствующим. Может, ей казалось, что профиль у нее значительнее. Может, ее раздражала округлость ее лица, «младенческий овал щеки». Это не соответствовало тому романтическому облику поэта, каким он ей рисовался. «Очная ставка двух зеркал; тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа…» Писала Марина Ивановна о Черубине де Габриак, которую как раз в те коктебельские времена и сотворил Волошин из маленькой хромой учительницы Елизаветы Ивановны Дмитриевой, сочинявшей стихи про шпаги и плащи. Но быть может, слова эти в какой-то мере могли быть отнесены и к самой Марине Ивановне в те ее молодые годы. Могучий дар отнюдь не поэтессы, а поэта был вложен в оболочку круглощекой миловидной московской барышни в пенсне. И Марина Ивановна, очень рано понявшая и поверившая в силу своего таланта, не могла не видеть этого несоответствия: «тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа»… И не стала ли она сама в силу этой непохожести одним из первых, а может, и первым объектом своего мифотворчества, единственного воплотившегося в реальность и не ставшего мифом.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

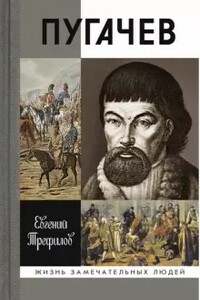

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.