Скатерть Лидии Либединской - [3]

Регулярные советские батальоны выступали с пулеметами в центре города, канонерки „Карс“ и „Ардаган“ бухали снарядами по Девичьей Башне и по домикам богачей, чтобы прекратить резню.

Приходил Нури Паша „делать мир“. Для урегулирования продовольственного вопроса он ловил спекулянтов и прибивал их за уши к дверям лавок, а на Парапете построил много виселиц. Он повесил столько народу, что больше никто не хотел висеть, и стало тихо. Даже одна женщина, проходя по Парапету, уронила со страху зонтик и убежала, и три дня лежал зонтик на скамейке, но не один жулик его не украл — все боялись.

В 1919 году приходили англичане: солдаты водили в конюшни лошадей, без конца мыли их, потом мылись сами при всех до пояса, ходили в кино, курили во время сеансов, пили прямо из горлышек и часто, пьяные, громко пели хором. Англичане-офицеры ходили с русскими барышнями в кафе и ресторан. В городе появилось много шоколада, трубочного табаку и душистой резинки для жевания…

У персов-педерастов разгорелись глаза на белокурых нежно-кожих англичан. Они пытались подкупать юношей подарками, а некоторых уводили за город и насиловали.

Англичане интересовались нефтяными промыслами, арестовывали большевиков, начали арестовывать даже своих солдат по подозрению в большевизме».

В Баку в то время, когда молодые поженились, власть переходила из рук в руки; на смену англичанам пришло демократическое правительство. Большевикам же была жизненно необходима бакинская нефть, поэтому они решили свергнуть правительство проверенным способом — небольшая группа рабочих подняла восстание и попросила помощи у Красной армии, которая тут же вторглась на территорию Азербайджана. В апреле в Баку была провозглашена Советская власть, а город стал столицей новой республики.

В конце ноября 1920 года здесь образовалось отделение «РОСТЫ» — КавРОСТА Татьяна Толстая стала делать стихотворные политические подписи под агитплакатами, которые выставлялись по всему городу — на вокзалах, в специальных окнах, в витринах магазинов. Тогда же Алексей Крученых, ее близкий друг еще по Грузии, привел туда Велимира Хлебникова. Тот ходил в кожаном тулупе, высокий, весь желтый, с большими отеками, как у голодающих.

Спустя годы в воспоминаниях о Хлебникове Татьяна Толстая описала в картинках свою только что начавшуюся семейную жизнь в присутствии эксцентричного поэта:

«Хлебников стал приходить к нам домой. А жили мы в то время еще непривычно тесно, впятером в двух комнатах. В угловой — родители мужа, в проходной столовой — брат его, а за занавеской, в куске аршин на десять, — мы с мужем.

В это пространство стал умещаться и Хлебников. Первое появление его привело всех в домашний столбняк. После его ухода свекровь моя вымыла себе руки, села за обеденным столом и сказала взволнованно:

— Это кто же такой? Говорит как интеллигент, а по виду взрослый Степка-Растрепка; да он моется когда-нибудь?

Я вспомнила рассказ „очевидца“ об умывании Хлебникова: пущена вода из крана, Хлебников долго стоит и смотрит. Потом осторожно вытягивает два пальца и смачивает себе водой ресницы и нос. Потом закрывает кран и утирается платком. Молчу.

— И потом, что за странная манера — прийти первый раз в дом и засесть на три часа. Отправился к Боре за занавеску — видит, что тот спит. Тогда уселся читать. Потом Боря проснулся — мычит, а тот говорит ничего, не просыпайтесь, я подожду. Потом уже начали философствовать, тут уж и вы пришли. Да кто это?

Объясняю. Не верит.

— Поэт — это прежде всего культурный человек. И чистоту любит. А от этого я едва отмылась. Ох, Господи, неужели он к нам зачастит?

А Хлебников действительно зачастил. Не спрашивая ничего, он осторожно шмыгал за занавеску и усаживался за письменный стол, писал, размышлял, а не то дремал.

Мой муж, человек болезненный, почти постоянно лежал, дремля, одетый на кровати. Хлебников терпеливо ждал, пока он проснется или заснет, в перерывах же молчания они беседовали, главным образом о философии.

Но как только муж подымался и выходил — поесть или за папиросами, — Хлебников моментально укладывался на кровать и лишь по возвращении его виновато вставал и усаживался на стул. По утрам я почти не бывала дома, приходила неопределенно и, возвращаясь, часто видела свекровь около занавески: боясь, что с Хлебникова сползет что-либо, она натирала пол керосином, усиленно ворча и вздыхая. Потом готовила обед, и Хлебников послушно слушал ее монологи.

Однажды он встретился с отцом мужа. Д.Е., человек чистоплотный до больничного педантизма, надел пенсне и, подняв голову, хотя невелик ростом, долго и брезгливо смотрел на него.

— Вам что угодно? — спросил наконец, не сдерживая своего раздражения.

Хлебников засмеялся.

— Вы к кому, собственно?

— Оставь, Митя, — вступилась свекровь. — Это Танин гость.

— И мой тоже, — добавил муж обиженно. — Наш гость!

И начал расспрашивать:

— Вы что же, из плена, от немцев бежали? Или сражались? С белыми? С красными? Теперь не разберешь!..

Хлебников перебил ясно и нагло:

— Что же? Ведь Ленин вам сверстник, а во всем разбирается!

Многим очевидцам Ленинград, переживший блокадную смертную пору, казался другим, новым городом, перенесшим критические изменения, и эти изменения нуждались в изображении и в осмыслении современников. В то время как самому блокадному периоду сейчас уделяется значительное внимание исследователей, не так много говорится о городе в момент, когда стало понятно, что блокада пережита и Ленинграду предстоит период после блокады, период восстановления и осознания произошедшего, период продолжительного прощания с теми, кто не пережил катастрофу.

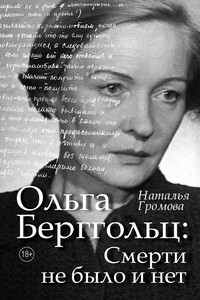

Наталья Громова – прозаик, исследователь литературного быта 1920–30-х годов, автор книг «Ключ. Последняя Москва», «Скатерть Лидии Либединской», «Странники войны: воспоминания детей писателей». Новая книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» основана на дневниках и документальных материалах из личного архива О. Ф. Берггольц. Это не только история «блокадной мадонны», но и рассказ о мучительном пути освобождения советского поэта от иллюзий. Книга содержит нецензурную брань.

Наталья Громова – писатель, драматург, автор книг о литературном быте двадцатых-тридцатых, военных и послевоенных лет: «Узел. Поэты. Дружбы и разрывы», «Распад. Судьба советского критика», «Эвакуация идет…» Все книги Громовой основаны на обширных архивных материалах и рассказах реальных людей – свидетелей времени.«Странники войны» – свод воспоминаний подростков сороковых – детей писателей, – с первых дней войны оказавшихся в эвакуации в интернате Литфонда в Чистополе. Они будут голодать, мерзнуть и мечтать о возвращении в Москву (думали – вернутся до зимы, а остались на три года!), переживать гибель старших братьев и родителей, убегать на фронт… Но это было и время первой влюбленности, начало дружбы, которая, подобно пушкинской, лицейской, сохранилась на всю жизнь.Книга уникальна тем, что авторы вспоминают то, детское, восприятие жизни на краю общей беды.

Роман философа Льва Шестова и поэтессы Варвары Малахиевой-Мирович протекал в мире литературы – беседы о Шекспире, Канте, Ницше и Достоевском – и так и остался в письмах друг к другу. История любви к Варваре Григорьевне, трудные отношения с ее сестрой Анастасией становятся своеобразным прологом к «философии трагедии» Шестова и проливают свет на то, что подвигло его к экзистенциализму, – именно об этом белом пятне в биографии философа и рассказывает историк и прозаик Наталья Громова в новой книге «Потусторонний друг». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Наталья Громова – писатель, историк литературы, исследователь литературного быта 1920–1950-х гг. Ее книги («Узел. Поэты: дружбы и разрывы», «Странники войны. Воспоминания детей писателей», «Скатерть Лидии Либединской») основаны на частных архивах, дневниках и живых беседах с реальными людьми.«Ключ. Последняя Москва» – книга об исчезнувшей Москве, которую можно найти только на старых картах, и о времени, которое никуда не уходит. Здесь много героев – без них не случилась бы вся эта история, но главный – сам автор.

Второе издание книги Натальи Громовой посвящено малоисследованным страницам эвакуации во время Великой Отечественной войны – судьбам писателей и драмам их семей. Эвакуация открыла для многих литераторов дух глубинки, провинции, а в Ташкенте и Алма-Ате – особый мир Востока. Жизнь в Ноевом ковчеге, как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах их книг и записных книжек. В этой книге возникает множество писательских лиц – от знаменитых Цветаевой, Пастернака, Чуковского, Федина и Леонова и многих других до совсем забытых Якова Кейхауза или Ярополка Семенова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.