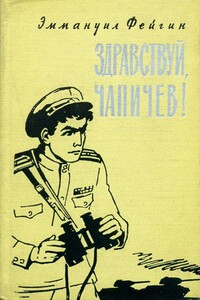

Синее на желтом - [32]

— Что значит привычки нет, — сказал комбат и, перестав, наконец, писать, принялся растирать пальцы правой руки. — В жизни столько не писал, ну и занемела рука. И вообще она у меня к скорописи видать не способна — с пяти утра, как проклятый, горблю за столом, а написал только на одиннадцать человек. Это даже не половина — мне еще на шестнадцать надо.

Тут я и решил заговорить.

— А вы писарю поручите, — предложил я.

— Писарь это писарь, и слова у него писарские. А это требует других слов. Вот старший политрук Зайцев — тот может. У него в таких письмах слова особые — они и душевные, и жалостные, а все же гордые. Такое письмо уже, сами понимаете, не казенная бумага, а памятник погибшему.

— Ну, так Зайцеву поручите, — посоветовал я.

— Не выйдет. Боюсь, что мне и на самого Зайцева скоро придется похоронку писать. В медсанбате наш Зайцев, и говорят, нетранспортабельный. Всю грудь разворотило бедняге.

Я подумал, сейчас он скажет «подсобите мне, товарищ Медведев». Мне очень не хотелось влезать в эту работу, но я понимал — отказаться от нее нельзя. Неприлично. Бессовестно. И вздохнул: ну что ж.

— Если хотите умыться, Мощенко даст вам воды, — сказал Угаров.

— Спасибо, я потом, дома.

— Ну, тогда присаживайтесь к столу, вот вам бумага и напишите о вашем товарище… О Юрии… — Угаров заглянул в какую-то бумажку, — о Юрии Александровиче Топоркове.

— Я?! О Топоркове?

— О Топоркове, — подтвердил Угаров. — Только о нем. Вы же Топоркова лучше нашего знаете. А это вот адрес его родителей.

— Но что же я напишу?

— Как что? То, что о других пишем, то и о Топоркове…

— Да это же будет неправдой, поймите, неправдой. И Юрин отец… Вы бы знали, какой он… Да у меня рука не подымется… Нет уж, увольте, товарищ старший лейтенант, неправду я писать не стану.

— Не станете? Ишь ты… А вы всегда только правду пишите, всегда?

Во мне все возмутилось — в том немногом, что я уже написал о войне, была, по-моему глубокому убеждению, чистая правда. Конечно, еще не вся, далеко не вся — всю я не способен и не стремлюсь охватить и выразить, — но зато это самая высокая правда, ничуть не сомневаюсь, что самая высокая, потому что пишу я о любви и ненависти, о жажде мести к жажде победы и, конечно, о крови и смерти — вот уже без чего никакой правды о войне не скажешь. Так что ж он хочет от меня, комбат Угаров, на что намекает своим обидным и ехидным вопросом? И я стал подыскивать решительные и резкие слова, чтобы защитить перед Угаровым правду свою и свое журналистское достоинство. Но он не стал ждать, пока я их найду.

— Ну хорошо, идите! Комбат Угаров сам все сделает — не впервой. У комбата Угарова рука не дрогнет.

Я вышел из блиндажа. С моря дул холодный, почти штормовой ветер, и Мощенко, связной комбата (вчера я немало дивился какому-то немыслимому спокойному бесстрашию этого вихрастого мальчишки, иногда мне казалось даже, что он глух и слеп — взрывов и стрельбы не слышит, немецких танков не видит, а следовательно, на все опасности и страхи ему начихать), возился с надраенным до блеска самоваром и все не мог приладить к нему дымовую трубу с одним коленцем — она была из легкой жести, и ветер то и дело валил ее наземь. Мне этот медаленосный самовар — а он хвастливо выставил целую гроздь медалей на своей выпуклой медной груди — и стоящее рядом какое-то слишком нарядное эмалированное ведро с надписью на боку «МТФ к/х «Заря» (городской человек, я не сразу сообразил, что МТФ это молочнотоварная ферма) показались совершенно неуместными здесь, в этой погибельной приазовской степи. «Не у тещи на блинах, а на войне», — подумал я, почему-то рассердившись за всю эту «домашность» на Мощенко, который, видимо, и тут, в неуютнейшем месте, чувствовал себя как дома.

— С добрым утречком! — с приветливой улыбкой сказал Мощенко, а вчера ведь обиделся на меня, определенно обиделся. — Ну, как нога? Болит?

— Болит.

— Ничего, поболит и пройдет, — обещал Мощенко. — А вы далеко не уходите, самовар поспеет, я вас чаем напою.

«Ему бы только чаи распивать», — подумал я и еще больше, и уже вовсе несправедливо, рассердился на гостеприимного Мощенко. И как это у него язык повернулся: «С добрым утречком». Какое же оно доброе! Хотя с виду оно не хуже вчерашнего: небо над головой такое же ясное, и тихо — вчера утром в это время все же постреливали, а сейчас не стреляют, не бомбят, не атакуют и можно не думать о войне, если не хочешь. Но я уже не могу о ней не думать и не позволю обольстить себя ни ясному небу, ни тишине, потому что я уже видел войну всякой: и тихой, и громкой, и в вёдро, и в непогоду, да и она сама не даст о себе забыть, она все время напоминает, и еще как напоминает: я здесь, я рядом, я тут как тут… Ты только поверни голову… Впрочем, мне и поворачивать головы не нужно, чтобы ее увидеть: прямо передо мной, метрах в ста пятидесяти или чуть поболее, на макушке кургана несколько бойцов копали братскую могилу для погибших во вчерашнем бою, а те, для которых эту могилу готовили, лежали там же на крутом склоне кургана, головами к его вершине, ногами к его подножию, и поэтому издали мне показалось, что они даже не лежат, а чуть ли не стоят и вот-вот все разом выпрямятся, ступят покрепче на землю и зашагают.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

ББК 84.Р7 П 57 Оформление художника С. Шикина Попов В. Г. Разбойница: / Роман. Оформление С. Шикина. — М.: Вагриус, СПб.: Лань, 1996. — 236 с. Валерий Попов — один из самых точных и смешных писателей современной России. газета «Новое русское слово», Нью-Йорк Книгами Валерия Попова угощают самых любимых друзей, как лакомым блюдом. «Как, вы еще не читали? Вас ждет огромное удовольствие!»журнал «Синтаксис», Париж Проницательность у него дьявольская. По остроте зрения Попов — чемпион.Лев Аннинский «Локти и крылья» ISBN 5-86617-024-8 © В.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.