Школьные воспоминания - [44]

Дрессировка, в которую мы попали, сначала показалась нам чем-то нелепым и диким. До сих пор мы полагали цель учения в «развитии»; сочинения писали по совести, с увлечением, с цитатами из Писарева, Луи-Блана и Вокля; к науке, конечно, нам неизвестной, относились с благоговением, причем к науке причисляли и все предметы гимназического курса, до географии Смирнова включительно; историю словесности изучали по критикам; историю, с легкой руки Павлова, обожали и вникали в нее с трепетом. Мы не умели работать, способности наши были посредственные, мы были ленивы и мечтательны, наше штудированье подвигалось плохо, но мы всё-таки хотели штудировать, а не дрессироваться. Оказалось, что с нашим штудированьем мы во веки веков не выучим гимназической программы, а дрессировкой нас доведут до зрелости в девять месяцев. Как это просто и легко! Это обман, — но без обмана нам никогда не соединиться с университетом, в который мы влюблялись всё больше и больше.

8

Девять месяцев, с августа 1874 года по май 1875-го, были сплошной неистовой зубрежкой, днем, а часто и ночью, потому что мы расстроили себе нервы, и плохо спалось. Зубрежка разнообразилась изучением всё новых и новых распоряжений начальства. Проходил слух, что греческий язык будет обязателен; мы обмирали и начинали бегать по канцеляриям, — слава Богу, спас Господь, еще не обязателен! Содержатель нашей гимназии подал прошение о том, чтобы нас допустили к экзаменам вместе с его учениками, и надеется на благоприятный ответ, — мы не спим ночей от радости. Содержатель получил отказ, мы мучимся бессонницей под влиянием мрачных опасений. В начале учебного года прошел слух, что на экзамене достаточно будет тройки вместо четырех с половиною, как это было до сих пор; справки в канцеляриях подтвердили это с несомненностью, даже сказали, что распоряжение в этом смысле последует на днях; но время идет, распоряжения всё нет, — и нами овладевает отчаяние, опускаются руки. Распоряжение опубликовано, — мы не верим своим глазам, изучаем каждую букву, сомневаемся в каждой запятой, наконец, убеждаемся, что это не галлюцинация, — и нет пределов нашему восторгу. Волнения и напряжение последних девяти месяцев, с прибавкой тревог двух последних лет, к концу учебного года превращают нас не то во вдохновенных, не то в сумасшедших. Способности временами изощряются до того, что за один присест выучиваешь всего Белоху, а на другой день не в силах припомнить таблицу умножения. Сегодня тебя наполняет странная веселость, тела у тебя как будто нет, а осталась только одна веселая душа, ты не ходишь, а плывешь по воздуху, на пятый этаж взбегаешь не запыхавшись; а назавтра голова тяжела и тупа, все мускулы щемит, время от времени тебя с головы до пяток пронизывает точно электрическим ударом, на ровном полу оступаешься, когда закроешь глаза, в них вспыхивают какие-то молнии, вылетающие как будто из самого мозга. Врачи должны знать, как называются эти явления… Наступает день подачи попечителю прошения, решительный день! Потом появляется в газетах публикация о распределении экзаменующихся посторонних по гимназиям, — я попадаю в сравнительно «легкую» гимназию. Наконец, начинаются четыре ужасных недели экзаменов.

Эти четыре недели прошли как в бреду, как в горячке. Жил я тогда в маленькой комнате в шестом этаже, во дворе… Этажом ниже, как раз против меня, проживал молодой человек, к которому по вечерам приходила его невеста. Случайно я знал, кто такие эта парочка. Влюбленные иногда забывали опускать на окошке штору, и я бывал свидетелем нежнейшей и чистейшей любовной идиллии. Была весна, петербургские светлые ночи, бессонные, мечтательные, влюбленные. Пахло весной даже на нашем глухом дворе. Молодой человек был студент и кончал курс. Его невеста была студентка. Всё вокруг меня было тем счастьем, о котором я мечтал и от которого меня отделяла невидимая, но непреодолимая преграда экзаменов. Если я их выдержу, весна, мечтательные ночи, университет, студенчество — мои. Не выдержу, — у меня нет права законно пользоваться всем этим. Как сюда приплетались женская любовь, любовные свидания, не знаю, но и они зависели от успешности экзаменов. И вот, эта невидимая преграда довела меня до бреда. Часы совершенно исступленного зубрения сменялись часами мучительно сладкого созерцания чужого счастья, этажом ниже, и, казалось мне, тоже чужой красоты весенних ночей. В эти часы я бывал в кого-то безумно влюблен, строил гордые и счастливые планы или впадал в отчаяние. Возможная удача на экзаменах и еще более возможная неудача, с их последствиями, рисовались с отчетливостью галлюцинаций.

У меня есть приятель, талантливый художник, которого картины на фантастические сюжеты пользуются успехом. Одно время он был глубоко несчастен, заброшенный за границу, без друзей, без знакомых, без денег. Единственное живое существо, которое любило его и к которому он был привязан, была маленькая гибралтарская обезьянка. Обезьянка заболела чахоткой и умерла на руках своего хозяина. Одичавший в своем одиночестве художник плакал, точно хоронил лучшего друга. Ночь. Мертвая обезьянка лежит на столе, а художник при лампе кончает заказ, который должен быть готов к утру; иначе нечего будет есть. Картина почти окончена, но остаются две человеческие ступни, которые никак не удаются. Натурщика нанять не на что, да и поздно, ночь. — «Мне стало страшно, — рассказывает художник, — и вместе с тем злость меня взяла, особенная злость, которая заключалась в злобном желании непременно поставить на своем, — написать ступни. Нет натурщика, — «назло» напишу без натурщика. Стану смотреть в темный угол, — и назло увижу там ступни, и назло спишу с них ступни на картине!.. И увидел, и написал, и, как оказалось на другой день, хорошо написал! Но, — прибавил художник, встревоженно расширяя глаза, — но часто таких вещей делать не следует», — Почти с такою же реальностью, как художнику ступни в темном углу мастерской, рисовались мне картины, то счастья после удачных экзаменов, о котором я намечтался до одурения, до несчастий, которые я навоображал себе до болезни. А «делать таких вещей не следует». Не следовало их делать со мною, с моими сверстниками, с целым поколением.

В 1890-е гг. автор служил в переселенческой конторе Оренбурга, где наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. "Переселенцы и новые места. Путевые заметки" были высоко оценены критикой за правдивое изображение бедствий крестьян, страдающих от голода, болезней, нерасторопности и равнодушия чиновников. В то же время предложенная переориентация переселенчества с Востока на Юг и Запад (с целью остановить онемечивание русских земель) вызвала возражения (в частности, у рецензента "Вестника Европы").

ДЕДЛОВ (настоящая фамилия Кигн), Владимир Людвигович [15(27).I.1856, Тамбов — 4(17).VI.1908, Рогачев] — публицист, прозаик, критик. Родился в небогатой дворянской семье. Отец писателя — выходец из Пруссии, носил фамилию Kuhn, которая при переселении его предков в Польшу в XVIII в. была записана как Кигн. Отец и дядя Д. стали первыми в роду католиками. Мать — Елизавета Ивановна, урож денная Павловская — дочь подполковника, бело русского дворянина — передала сыну и свою православную религию, и любовь к Белоруссии, и интерес к литературе (Е.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

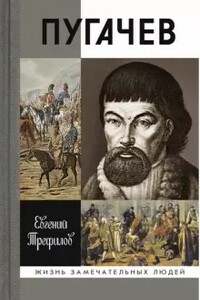

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.