Школьные воспоминания - [43]

8

Каникулы во всех этих тревогах пролетели быстро, мы с Г. снова в Петербурге, — и новый удар падает на наши головы. Мы решили вернуться в нашу прежнюю гимназию. Это будет третий год нашего пребывания в частных учебных заведениях, гимназию мы переменили не по своему произволу, и, авось, нас допустят к экзамену с учениками нашего немца, чёрт его, впрочем, побери! И мы понесли немцу наши двести рублей. Приходим. Гимназия стоит как стояла, двери не заперты, отворяет их знакомый швейцар, а не столяр, но едва мы вошли в сени, как наш слух был поражен грохотом барабана, дружным шагом маршировки и командой — «Ря-ды вздвой! В ря-ды стройсь»! Мы не верили своим ушам… И потом неистовые, фельдфебельские крики — «Как стоишь! Подбери живот!» — и затем совершенно бешеный, казалось, облитый пеною вопль — «Во фронте не разговаривать!» — Оказалось, наш немец свою гимназию продал какому-то военному человеку, который превратил ее в частный военный корпус.

Я не стану описывать новых припадков уныния и неосновательных надежд, новых планов и предположений, новых тысячи-тысяч думушек, новых поисков какого-нибудь заведения. Повторилось всё то, что было в прошлом году, и окончилось тем же — новое заведение было найдено.

Умудренные горьким опытом, мы и к новому пристанищу вначале отнеслись скептически, но на этот раз судьба над нами сжалилась. Гимназия оказалась толковою и добросовестной. Содержатель её не жадничал, не гнался за количеством воспитанников. В последнем классе мы застали всего пять учеников. Они все оказались вполне хорошими молодыми людьми, так что мы с ними скоро сошлись, а с некоторыми и подружились. Работали новые товарищи усердно, и это было для нас хорошим примером. Учителя относились к делу как нельзя более внимательно. Но, несмотря на всё это, настоящего учения и тут было не больше. Нас всего лишь дрессировали, как дрессируют собачонок, складывающих слова и делающих сложение и вычитание.

Новые учебные планы вводились, по выражению Достоевского, «вдруг». Сегодня приказано, — завтра же должны быть готовы нравственно зрелые, воспитанные в классическом духе молодые люди. Что это за классический дух, знали Катков с Леонтьевым, да может быть, еще десяток-полтора педагогов на всю Россию. Для остальных весь дух заключался в учебных планах да в министерских циркулярах. Выполняй их, и будешь образцовым «классическим» педагогом. Огромное большинство наскоро испеченных, «сделанных деньгами», как говорит Достоевский, педагогов, наверно и в планы с циркулярами не вникали, а ограничились тем, что усвоили себе формальные приметы новой учебной системы. Тот, кто на выпускном экзамене получит не меньше тройки, нравственно зрел. Чтобы получить тройку из русского, должны написать сочинение по хрии, выразить в этом сочинении мысли, которые указаны в учебных планах, и без запинки просклонять: езеро и аггел. Из латинского надо знать Горациевы размеры, столько-то сотен грамматических правил, столько же исключений и тысчонку латинских слов. По математике надо вызубрить решения указанных в программах задач, причем указаны не только задачи, но и самые решения. Классическое воспитание выродилось в руках равнодушных наемных, а не «выработанных веками» педагогов в зубрежку и дрессировку. Объем зубрежки и отчетливость дрессировки растяжимы. Поэтому практика немедленно выработала целый кодекс ученических преступлений и учительских наказаний, кодекс тоже чисто формальный, основанный на совершенно внешних приметах. Экзаменующийся мог написать блистательный философский трактат, но, если он два раза ошибся в букве «ѣ», ему ставили двойку и признавали нравственно незрелым. Наоборот, ученик мог написать шаблонно, «по-телячьи», как выражался наш учитель словесности (и прибавлял: иначе, как по-телячьи, избави Бог, не пишите!), но если орфография и хрия были в порядке, теленку ставили пять и, в качестве дееспособного бычка, пускали в стадо. По латинскому языку идеалом был тот, кто назубок знал грамматику Ходобая, где были указаны не только исключения, но исключения из исключений, до седьмого колена. Однако, как ни прямолинейны были педагоги, они понимали, что Ходобая могла вызудить только исключительная память, а потому в учебном кодексе преступлений и наказаний были указаны ошибки, наказываемые простой сбавкой балла до трех, без лишения зрелостных прав, и ошибки, влекшие за собою лишение оных. Кто знал всего Ходобая, получал пять; кто половину, — четыре; кто знал только Кюнера, получал тройку. Кюнер был минимум. На эти-то минимумы и «натаскивали» молодежь, и в казенных гимназиях, и тем более в частных, где за то и деньги большие платили, чтобы полегче было учиться и поскорей можно было выучиться.

В той гимназии, куда мы поступили, искусство дрессировки было доведено до совершенства, а дрессируемые оказались замечательно понятливыми. Бывало до восьми уроков в день. Латинист, математик и учитель словесности, преподаватели главных предметов гимназического курса, сидели часа по три подряд и посвящали нас во все тонкости «отвечания» на экзаменах. Нас учили писать сочинения так, как это «любят» экзаменующие. Мы заучивали те оды Горация и те главы Тита Ливия, которые пользовались наибольшей склонностью учебных планов. Мы вызудили решения всех наиболее употребительных на экзаменах задач. На нас наводили лак и блеск, рекомендуя заучить несколько десятков латинских пословиц и афоризмов. Нас предостерегали от цитат из Тургенева и Толстого, рекомендовали с разборчивостью пользоваться Пушкиным и Гоголем и ввериться только Кантемиру, Ломоносову и Державину. Новая всеобщая история, особенно «беспорядки, происшедшие в царствование Людовика XVI и окончившиеся лишь при Наполеоне I», была опасным подводным камнем, и тут мы получали подробную лоционную карту. Словом, нас учили обманывать. И от нас этого не скрывали. Учитель старого закала, тип из «Гнилых болот» или из романов Писемского, шипел, иронизировал, смеялся и презирал себя и нас, — и всё-таки, нет-нет, да и вздохнет или несколько мгновений смотрит в окно и невесело качает головой. Учитель из постороннего ведомства, в генеральских эполетах, обучавший нас второстепенному предмету, вместо урока устраивал настоящие митинги протеста, обличал, кричал, плевался, стучал кулаками по столу. Я заметил, что особенно пылкими либералами у нас бывают образованные генералы и образованные дамы, может быть потому, что вопрос этот относится к ведомству, постороннему для обоих. Остальные учителя ограничивались намеками и экивоками, которые тем не менее были ясны. Мы готовились к обману вполне сознательно, и именно в то же время мы приучились, если не к обману и хитрости, то к мысли, что без окольных путей, без себе на уме, без расчёта на чужие слабости и недостатки не проживешь. Мы никогда не доходили до того, чтобы считать такие средства дозволительными в личных и низменных целях, но как тут отделить, что — личное и ничтожное, а что — возвышенно и относится к общему благу? Впоследствии нужно было немало времени и опыта, чтобы смыть с себя эту, если не грязь, то пыль.

В 1890-е гг. автор служил в переселенческой конторе Оренбурга, где наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. "Переселенцы и новые места. Путевые заметки" были высоко оценены критикой за правдивое изображение бедствий крестьян, страдающих от голода, болезней, нерасторопности и равнодушия чиновников. В то же время предложенная переориентация переселенчества с Востока на Юг и Запад (с целью остановить онемечивание русских земель) вызвала возражения (в частности, у рецензента "Вестника Европы").

ДЕДЛОВ (настоящая фамилия Кигн), Владимир Людвигович [15(27).I.1856, Тамбов — 4(17).VI.1908, Рогачев] — публицист, прозаик, критик. Родился в небогатой дворянской семье. Отец писателя — выходец из Пруссии, носил фамилию Kuhn, которая при переселении его предков в Польшу в XVIII в. была записана как Кигн. Отец и дядя Д. стали первыми в роду католиками. Мать — Елизавета Ивановна, урож денная Павловская — дочь подполковника, бело русского дворянина — передала сыну и свою православную религию, и любовь к Белоруссии, и интерес к литературе (Е.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

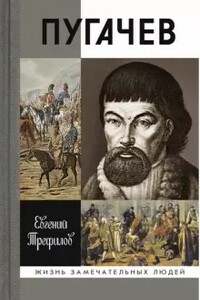

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.