Школьные воспоминания - [42]

Всякие кинжалы и конспирации были забыты. В любовном чаду Г. примирился даже с тем, что его экзамены отсрочены еще на год, и задолго до окончания учебного года уехал домой.

Я остался один со своими тревогами, страхами и надеждами. В одиночестве они переносились еще тяжелей. Я чувствовал, что не готов к экзаменам и не в состоянии подготовиться в остающееся короткое время. В гимназию я не ходил, потому что там занялись своими учениками, а на подобных мне не обращали уж ровно никакого внимания. Приходилось работать одному. Способности мои были далеко не блестящие, механической памяти, для заучивания наизусть, у меня никогда не было, склонность к литературным упражнениям, мечтательность и жажда жизни всё возрастали. Вместо того, чтобы учиться, я уходил к моему другу Э. и просиживал там дни и ночи до утра, заслушиваясь его задушевных импровизаций и проводя время в обществе новых тургеневских героинь. По правде сказать, героини эти были далеко менее тургеневскими, чем два года тому назад, в провинции, но недостающее дополнялось воображением. Вернешься домой, ляжешь спать, — не спится: всё играет музыка, а музыку слушают героини. Поутру нападает ужас: еще день потерян, экзамены еще ближе, а успехов никаких.

Настали и экзамены. Чем они кончатся? Ум говорит, что самым несомненным провалом, но мечтательность спутывает этот безошибочный приговор рассудка; недаром она женского рода. Музыка, тургеневские героини, — и вдруг единица из какой-нибудь арифметики! Не может быть! Повторилось нечто похожее на то состояние, в котором я находился, девять лет тому назад, когда, в немецкой школе, чувствуя себя во власти чёрта, я молился о том, чтобы вдруг чудом знать все уроки. В чёрта я уже не верил, знал, что чудес не бывает, и всё-таки втайне надеялся на них, ждал их, если не рассудком, то «нутром», которое, как видно, не совсем еще переродилось со времени детства, и в котором еще остались следы чёрта и чудес, — душевное состояние не лишенное интереса. Эту черту у женщин одни называют женским упрямством, другие — женской логикой и даже логикой чувства.

На экзаменах я был довольно спокоен: я производил опыт, — есть чудеса или нет. Я решал математические задачи, делал латинский перевод и писал русское сочинение в состоянии похожем на то, в котором вертят столы. Сядут к столу, положат на него руки и ждут, — остальное, что там нужно, сделает уж стол. Я решал задачи как Бог на душу положит, не заботясь о том, так ли я решаю, я ждал, что из этого выйдет; — а вдруг, выйдет как раз то, что нужно? Я делал перевод и думал: ну-ка, есть чудеса или нет? Если есть, я через месяц студент! А студенчества я ждал с таким же чувством, с каким влюбленный едет в церковь венчаться…

Моя свадьба расстроилась в самой церкви. Чудес нет. Женская логика чувства осрамилась. Из математики единица, из латинского другая, за сочинение — третья. Попросил я позволения взглянуть на свои работы, проверил их потом с книгами в руках: оказалось, что сделать их хуже невозможно. Отнесся я к этому довольно хладнокровно: опыт доказал, что чудес не существует, — так и запишем. Обидела меня только единица за русское сочинение, поставленная за то, что сочинение было написано не по хрии и «вольным слогом», которым я по наивности думал щегольнуть.

Чудес нет, — но не совсем. Только чудеса-то делаются просто. Одновременно со мной экзаменовался очень знатный и богатый молодой человек. Во время письменных экзаменов от волнения он часто удалялся из класса, надо думать, за медицинской помощью. Когда он возвращался, у него в рукавах появлялись какие-то бумажки, а на манжетах рубахи какие-то надписи и знаки. Ученики это видели, а надзиратели как-то нет. Однако, на одном из экзаменов чуть не произошло странное недоразумение. В то время, когда в классе остался только один учитель, подготовлявший, как оказалось впоследствии, молодого человека к экзамену, барчук подошел к учителю со своим черняком, и между ними начался оживленный разговор, — чтобы не мешать остальным, разумеется, шёпотом. В это время отворяется дверь, появляется другой учитель и с видом и быстротою тигра бросается на беседующих. Учитель бледнеет. Молодой человек стремительно оборачивается и, вытаращив глаза, садится на стол, на свой черняк. Конечно, тотчас же выясняется, что молодой человек не понял вопроса письменной работы и всего только просил разъяснить вопрос. Экзамены молодой человек сдал успешно. В университете я видел его недолго. Оттуда он перешел в кавалерию, стал сильно кутить, года через два я встречал его совершенной развалиной, а еще немного спустя он умер. Это был большой богач и очень знатный молодой человек. Для таких чудеса были возможны.

Забыл сказать, что и в этом году я «вероятно потерял документы», был приглашаем в часть, и там мне снова смотрели прямо в мозг и во внутренности.

7

Дела принимали всё более дурной оборот. Мы с Г. уже влюбились в университет, влюбились по уши, со всеми крайностями и чудачествами настоящей влюбленности. Как все влюбленные, мы думали, что жить нельзя без предмета нашей страсти, что мы зачахнем, умрем, если не соединимся с ним, что и солнце перестанет светить, и аппетит пропадет, и весь мир будет огорчен нашей неудачей. Начиналось предэкзаменационное помешательство. Во время каникул мы с Г. переписывались. Я жил в деревне, Г. в городе и мог следить за дальнейшим ходом учебной реформы. Ход этот был по-прежнему зловещего свойства. Вышло распоряжение, чтобы до испытания зрелости не допускать более двух раз, — значит, я могу попытать счастья еще только один раз, последний раз, — а там померкнет солнце. Сделано распоряжение, чтобы свидетельства зрелости без греческого языка были выданы в последний раз только в будущем году, — а мы греческий язык, конечно, забросили. Правда, Г–в сообщал, что в астраханской гимназии калмыки и впредь будут освобождены, по случаю природной неспособности к древним языкам, от греческого, и что, кажется, как-то можно поступить в калмыки, предварительно записавшись в казаки астраханского казачьего войска, в калмыцкую его станицу, но что и тут замешалась эта проклятая джигитовка… Теперь всё это отзывается забавным анекдотом, а тогда от таких тысячи-тысяч думушек мы не спали ночей, худели, бледнели, то впадали в отчаяние, то предавались фантастическим мечтам вроде поступления в калмыки, нервозились, слабели волею, приучались трусить и заражались трусливостью, приучались хитрить, привыкали бессильно злиться, словом, в нашем лице росли современные «интеллигенты».

В 1890-е гг. автор служил в переселенческой конторе Оренбурга, где наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. "Переселенцы и новые места. Путевые заметки" были высоко оценены критикой за правдивое изображение бедствий крестьян, страдающих от голода, болезней, нерасторопности и равнодушия чиновников. В то же время предложенная переориентация переселенчества с Востока на Юг и Запад (с целью остановить онемечивание русских земель) вызвала возражения (в частности, у рецензента "Вестника Европы").

ДЕДЛОВ (настоящая фамилия Кигн), Владимир Людвигович [15(27).I.1856, Тамбов — 4(17).VI.1908, Рогачев] — публицист, прозаик, критик. Родился в небогатой дворянской семье. Отец писателя — выходец из Пруссии, носил фамилию Kuhn, которая при переселении его предков в Польшу в XVIII в. была записана как Кигн. Отец и дядя Д. стали первыми в роду католиками. Мать — Елизавета Ивановна, урож денная Павловская — дочь подполковника, бело русского дворянина — передала сыну и свою православную религию, и любовь к Белоруссии, и интерес к литературе (Е.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

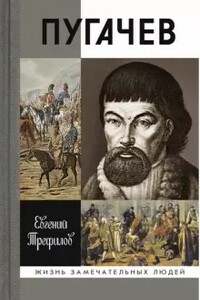

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.