Сестринское дело. Анализ и оценка теорий - [5]

В 1967 году состоялся симпозиум, посвященный проблеме теории сестринского дела, который имел огромное влияние на дальнейшее развитие теорий в этой области. На симпозиуме присутствовали многие видные их создатели. Прочитанные доклады были опубликованы в журнале, и научные исследования в сестринской области (“Nursing research”) таким образом стали доступными гораздо более широкой публике. Основные вопросы, обсуждавшиеся на симпозиуме и в дискуссиях, развернувшихся на страницах журналов “Научные исследования в сестринской области” (Nursing research) и “Сестринское дело как наука” (Nursing Science), можно свести к следующему:

1. Нужна ли теория сестринского дела, если да, то почему?

2. Какая именно теория нужна?

3. Что должно характеризовать эту теорию?

4. Сестринское дело – фундаментальная или прикладная наука?

В тогдашней дискуссии исследователи разделились на два лагеря. Концепция одних была ориентирована на практическую деятельность и считала главной задачей направлять практическую деятельность медсестер, чтобы улучшить ее. Данная группа исследователей была во многом связана со школой медицинских сестер при Йельском университете. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, ратовали за надежные научные методики. Другая часть исследователей большее значение придавали естественнонаучному фундаменту теорий, и для них приоритетным было, чтобы теория сестринского дела отвечала научным критериям, принятым в других областях знаний, таких, как психология, социология, биология и т. д. По прошествии времени можно видеть, что скрытой подоплекой этой дискуссии был вопрос о том, какой тип научного знания и научной философии может быть фундаментом сестринского дела. В конце 70‑х годов была специально организована дискуссия, направленная на решение этих вопросов. Важную роль при этом сыграли профессиональные интересы, проблемы признания сестринского дела в качестве самостоятельной профессии. Было аргументированно доказано, что для того, чтобы сестринское дело могло считаться самостоятельной профессией и наукой, оно должно отвечать всем тем же научным критериям, что и другие научные дисциплины.

В этот период в Норвегии существовало совсем мало литературы о сестринском деле, в основном переводные американские статьи. В 1969 году в качестве возможного философского фундамента сестринского дела был представлен экзистенциализм, благодаря выходу в свет на норвежском языке статьи сестры Madeleine C.Vailet, опубликованной в 1966 году в журнале “Сестринское дело” (Sykepleien). Эта публикация отнюдь не привела к профессиональной дискуссии. Откликом на нее стал лишь комментарий Кари Мартинсен, которая подчеркнула, что экзистенциализм вполне может служить философским фундаментом для теории сестринского дела.

В 1970 году в журнале “Сестринское дело” было представлено краткое резюме книги “Основные принципы теории и практики сестринского дела” (“Foundations of Nursing and its practice”, 1969), в котором были изложены основные принципы “теории самоухода”. Перевод на норвежский язык был сделан Хельгой Дагсланд, которая в это время преподавала в Норвежской Высшей школе медсестер. Именно к этому моменту относится начало попыток внедрения естественнонаучных методологий к исследованиям в сестринском деле (Мартинсен, 1970).

Период V. 1971–1975: формирование структур теории.

Результатом бурной дискуссии, проходившей в США в конце 1960 годов, было признание необходимости создания теории сестринского дела с четко выраженными структурными признаками. Из этого можно заключить, что в ней “победило” естественнонаучное или проакадемическое направление, во всяком случае на первом этапе. В начале 70‑х годов в США был опубликован ряд статей, которые наметили многообразные подходы к формированию приемлемых теорий сестринского дела. Эти критерии и характеристика, заимствованные из других областей знания, определили необходимые составные части теорий сестринского дела, пути его развития и последующего практического применения (Hardy, 1974, Jacox, 1974). Кроме того были сформулированы некоторые рекомендации по анализу и оценке (Duffy Muhlenkamp, 1974, Hardy, 1974). Признание получили следующие критерии: объективность, эмпирическая достоверность, возможность применения количественных показателей, надежность, клиническая пригодность и т. д.), а также гласность и коллегиальность. Необходимым требованием к учебным программам стала их оснащенность специальной терминологией NLN (National League of Nursing, 1972), что одновременно и стимулировало интерес к теориям, и тормозило их развитие (Meleis, 1991). Стимулировало интерес потому, что теперь все преподаватели сестринского дела должны были либо придерживаться какой-либо теории сестринского дела, уже опубликованной в печати, либо самостоятельно развивать терминологию в рамках существующей в их учебном заведении программы. Одновременно это требование сдерживало развитие потому, что некоторые недоработанные теории усвоили лишь терминологию и стали применяться, не пройдя проверки временем, без расширения методик, в чем большинство из них нуждалось. В дальнейшем они внедрялись в процесс преподавания ради терминологии, характеризующей основные элементы сестринского дела, а не в связи с перспективой их последующего использования в клинической практике. Подобное раннее внедрение в преподавание привело к тому, что многие теории считались впоследствии более развитыми или “законченными”, нежели они были на самом деле. Многие вообще отказались от них как от непригодных, игнорируя тот факт, что они находятся в самой ранней, начальной стадии развития.

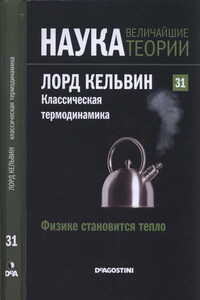

Под именем лорда Кельвина вошел в историю британский ученый XIX века Уильям Томсон, один из создателей экспериментальной физики. Больше всего он запомнился своими работами по классической термодинамике, особенно касающимися введения в науку абсолютной температурной шкалы. Лорд Кельвин сделал вклад в развитие таких областей, как астрофизика, механика жидкостей и инженерное дело, он участвовал в прокладывании первого подводного телеграфного кабеля, связавшего Европу и Америку, а также в научных и философских дебатах об определении возраста Земли.